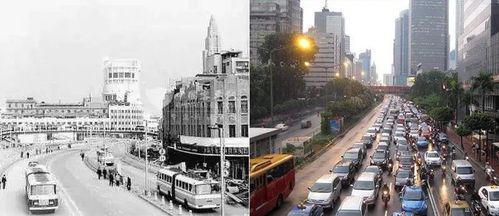

从时速3公里的步行,到时速10公里的自行车、时速50公里的摩托车、时速100公里的汽车,再到时速300公里的高铁……市民的出行速度不断刷新;从尘土飞扬的乡间小道,到柏油马路纵横交错、四通八达,车轮悠悠,折射出时代的进步和变迁。

交通工具变迁

跑出发展加速度

“我今年78岁了,小的时候,跟着父亲去50多里地外的芝罘区串亲戚,家里没有什么交通工具,就有一辆独轮的小推车。早晨3点,我就跟着父亲从家里出发,一路走到了芝罘区。走累了,我就坐在小推车上,父亲推着我走,等到了的时候都已经傍晚了。在亲戚家借宿一晚,第二天又得走上一天才能回家。”谈起以往的出行经历,家住水道镇的汤广敏滔滔不绝,“现在说起走着去芝罘区简直是天方夜谭,但在老辈子,那都是正常的。”“直到改革开放时期,一些富裕的家庭才开始用上自行车。”汤大叔的老伴说道。据了解,当时自行车与缝纫机、手表并成为“三大件”,而且必须得凭票购买,一辆自行车的价格需要100多元,普通家庭根本负担不起。

到了上世纪80年代,摩托车开始逐渐成为我区市民的新宠,轰隆隆的摩托车声成为身份的象征,谁家有个摩托车,别提有多拉风了。新世纪以后,小汽车开始登上历史舞台,据交警部门统计,截至目前,我区的机动车保有量已接近15万辆,成为我区市民的出行主力军。

私人交通工具发展迅猛,公共交通也毫不示弱。90年代,我区的公共交通开始崭露头角。1996年5月,我区开通4条公交路线,填补了我区公交出行的空白。经历了20多年的发展,我区公交车数量和线路数量不断增加,公共交通事业发展迅猛。公交出行,已然成为我区市民一项重要的出行方式。2014年12月28日,青烟威荣城际铁路牟平站开通,我区正式进入高铁时代。2015年1月,汤广敏的儿子带他坐上高铁去了一趟威海,体验了一把飞速的感觉。“时代真的变了,现在的人多幸福啊,以前每一寸土地都是用双脚来丈量的,现在抬脚上车,眨眼间就能到达目的地,国家发展越来越好了。”汤大叔感叹道。

硬化道路出行

时代阔步走来

城市发展,交通先行。交通工具不断进步,道路通行条件也得跟上步伐。新中国成立以后,我区公路路网结构建设实现飞跃发展,形成以境内省道为枢纽,县乡道为骨干,村级网化公路为基础,干支相逵,布局合理、四通八达、便捷顺畅的公路网络主框架。

“以前哪有什么水泥路、柏油路,到处都是土路,还有一些从杂草里踩出来的小路。”汤大叔说道,“老辈子的路刮风天尘土飞扬,下雨天泥泞崎岖,去别的村翻山越岭,去趟县城长途跋涉,想出趟远门别提有多艰难了。”群众的需求,就是发展的方向。牟平公路硬化始于1971年,从金龙桥到前七夼修建了2.3公里的沥青路面。紧接着1973年,荣烟路前七夼至牟平城东的沁水河铺设了9米宽的沥青路面,紧接着是八十年代牟乳线、牟浪线的硬化。1978年,我区对外交通最重要的干线荣烟公路牟平段全线铺通了沥青路,在当年,能通上柏油马路的县城,全国并没有几个。1999年,我区打响全面消除干线公路“沙土路”攻坚战,上泽线、烟乳线、俚李线、文三线陆续开始修建,到2003年,全区干线公路全部硬化,拉近了牟平与周边县市的距离,更方便了群众。

干线公路在发展,支线公路也在提高。从1993到2002年的十年,我区改造县级公路里程42.8公里(不含划入莱山区的莱山、解甲庄两镇),其中二级公路23.1公里,三级公路19.7公里。2003年,国家启动农村公路硬化“村村通”,我区抢抓机遇,开始了交通建设的新篇章。以长13.2公里的大龙线的硬化改造为标志,历经4年时间,全区县级公路硬化全部完成;又经历了4年之后,我区实现了“村村通”。全区广大农村群众,终于走上了晴雨通车、没有风雨河流阻挡的、硬化了的农村路。

同样是2003年,我区修建了原大窑镇的曲格庄大桥,这是大规模启动农村桥梁建设年代建设的第一座大桥。值得称道的是,2003年—2007年这5年间,我区利用上级补助资金建设了87座农村公路大中桥,是1949—1978这30年国省县乡四级公路大中桥数量的总和,占同期烟台全市农村公路大中桥建设总量的近2/3,有路无桥的窘况得到了彻底解决。

截至目前,我区公路通车总里程已达2125.8公里,其中农村公路通车里程1853.7公里,干线公路通车里程达到195.9公里,高速公路56.7公里,国省干线公路里程平均居全市第4。全区公路密度达到158.5公里/百平方公里,公路优良率达91.24%。我区路网结构不断优化,路况质量显著提升,全区公路步入了快速、科学的发展轨道。

“外联内畅”

立体交通版图成型

交通是连接城市的重要纽带,也是城市发展的重要引擎。对外,四通八达的公路、铁路网,缩短了我区与外界沟通的距离。对内,便捷的城市路网愈发密集,让区内部融为一体。

姜起学大叔生活在距离城区遥远的观水镇,贩卖苹果一直是村里最主要的经济收入来源。交通的发展不仅打开了老百姓们外出的大门,也打开了外地客商进入村中收购苹果的大门。“30年前,村里的苹果销路难寻,30年后,外面的交通发达了,村里道路宽了、平了,客商直接把大货车开到了村口,再也不愁卖不出苹果。”姜起学说道。

1994年,我区建成第一条高速公路——烟威高速,将我区与烟台市区和威海串联,开通以后,牟平到威海只需40分钟。作为全区第一条高速公路,它成为我区交通发展的一项标志性工程。2012年,烟海高速开通,又将我区与青岛串联,拉近了烟台与周边城市的距离。目前,我区境内共有高速公路两条,其中国家高速1条33公里(荣乌高速),省高速1条23.7公里(烟海高速)。2014年,随着青烟威荣城际铁路的开通,我区老百姓可乘高铁直达青岛、济南、北京、上海等大中型城市。61路、62路、567路、新开通的D001路定制公交……更为前往其他县市区的上班族提供了快速的交通服务。

对内,便捷的城市路网愈发密集,将我区内部融为一体。13条城区公交线路给城区居民带来了便捷的客运服务。2016年9月15日,宽26米,双向六车道的正阳路全线改造通车;2018年8月28日,全长4.7公里的城区主干道通海路全新通车,成为牟平里程最长的一条海绵型道路;今年10月底即将完工的牟山路雨污水改造工程也正如火如荼地进行当中。一条条宛如城市血脉的纵横道路承载着人们的出行与生活,不断扩充完善的“毛细血管”大大提升了老百姓的生活体验,扮靓了城区的城市形象。

通过对外路网联通、对内优化微循环,我区构建了与城市发展融为一体的交通发展模式,一张“外联内畅”的立体交通版图逐步成型。