总有那许多广袤、深刻的变化,值得我们去求索、记录。

赶在国庆 70 周年,日前,《卖家刊》的兵分三路,分别去了浙江义乌、江苏沙集和甘肃礼县,走访了当地的义乌小商品城、东风村以及 \" 五一小学 \"。花了一周时间,我们记录了新中国建设下,档口老板、电商掌柜、乡村干部、农村代课教师经历的故事。

在国家级贫困县甘肃礼县五一村,一所只有 50 多人的破旧小学里,马云乡村教师奖获得者梁红霞,带领着 8 个留守儿童,拿下了县里比赛的第三名。

苏北的东风村,当地人曾经靠着处理洋垃圾,换取经济上的发展。过去,那里垃圾堆成了小山,河涌里的水一片墨黑,上面漂浮各种垃圾。如今,一条网线,把它改造成了中国淘宝第一村。东风村所在沙集镇,全镇六万人,2 万家网店,一年销售 115 亿。

义乌的小商品,卖到了 195 个国家和地区。全球化属于东京、香港、华尔街,也同样属于义乌国际商贸城密如牛毛的档口。

新中国建设 70 周年,\" 改变 \" 何止是发生在这 \" 一城 \"、\" 一村 \"、\" 一所学校 \"。

一代代人艰苦、隐忍的努力追赶,换来了中国工业的全面发力。人民的收入在增加,村里的马路铺上了水泥,去往远方的高铁修进了山区,家家户户通了网络,从单车变成了汽车,5G 的脚步越走越近,普通人的生活越来越富足。

采访结束,当我们合上本子,抬起头来,看一眼生活的周遭:我们用华为手机,刷淘宝,逛银泰,吃盒马生鲜,喝星巴克、农夫山泉 …… 我们有幸生活在最好的时代。

祝贺我们的祖国 70 岁生日快乐。

何彬在义乌国际商贸城三区从事旗帜生意,进入 8 月以来,她商铺内一些中国小国旗、70 周年纪念徽章都迎来了大订单。因为今年是新中国成立 70 周年,所以她早在去年年底就开始着手备货了,\" 有许多国际订单。\"

找遍全球也找不到一个地方,像义乌这样,把小商品成功出口到 195 个国家和地区,却始终和它贩卖的廉价小商品一样毫不起眼,甚至无法让北上广深的精英们高看一眼。

全球化属于东京、香港、华尔街,也同样属于义乌国际商贸城密如牛毛的档口。

不管是出入万豪、香格里拉酒店的顶级国际贸易商,还是出没在银海、福田、宾王小商品市场中的各国倒爷们,每一个来到义乌的人,可能都希望在这个链接世界的小城里,找到自己的故事。

第一代义乌商人

不惑之年的沈峥嵘喜欢站在办公室窗前,看着路对面的义乌国际商贸城,有时候闲了,他会数一数停车场里的车,或者根据外国商人的肤色打扮猜一猜他们来自哪个国家。

2002 年底,当义乌的绣湖广场落成时,刚过 24 岁的沈峥嵘跟同村的几个年轻人一块儿,赶去看了剪彩仪式,当天晚上还放了烟花,比过年还热闹。

对一个闭塞的小山城而言,这个气势恢宏的广场看上去很魔幻。这个约等于 12.5 个标准足球场的巨型广场所在地,几年前还是一片布满了露天厕所的村郊野地。

当地人没什么文化,但对孩子的取名却很讲究,峥嵘两字是花钱找算命先生取的,还有一个候选的名字叫昌盛,父亲想了两天给否了,\" 他觉得峥嵘岁月更符合实际,昌盛,他不敢想 \",沈峥嵘说。

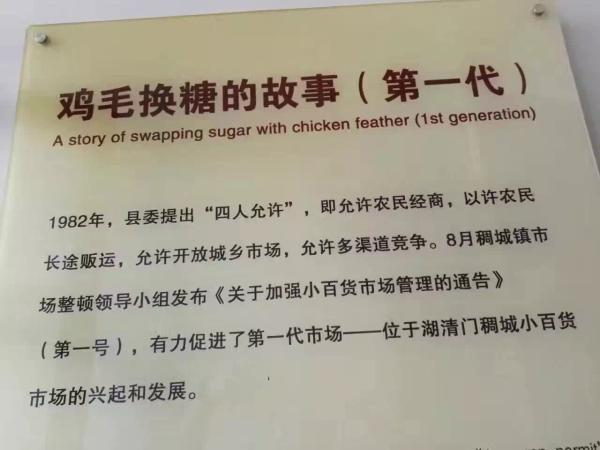

在 70 年的悠长岁月里,义乌有一半的时间,只不过是一座小县城而已。像绝大部分浙江中部南部城市一般,这里山岭连绵,交通闭塞,土地贫瘠,人们身陷贫困,于是便催生了鸡毛换糖的传奇故事。

上个世纪八十年代改革开放之后,沈峥嵘的父亲开始挑起货郎担,趁着农闲,外出讨生活。他的货担里都是一些廉价的小玩意儿,拨浪鼓、塑料的撞球、小发卡、头绳、牙刷,还有电视明星的照片。他对买卖知之甚少,口口相传的经验只有一句话:不停地走,不停地吆喝。

20 年后,当沈峥嵘站在绣湖广场上时,父亲已经是义乌福田小商品市场里知名的档口老板,关于老人家的传说众多,他曾接下一个非洲大单,一个月内连发 5 个货柜的木质蛇玩具,几乎把当时整个小商品市场的木质蛇全都收得干干净净。

第一代走街串巷的义乌商人已经完成了资本的原始积累,陆陆续续卸下肩头的货担,回到家乡。

与绣湖广场同时投入使用的,还有义乌国际商贸城一期。这个超级市场完全建成后,将拥有 7.5 万个摊位。如果你在每个摊位前停留 5 分钟,每天逛 8 小时,你需要两年多才能逛完。

外贸圈里由此便有了一句俗语:没人敢说自己逛遍了整个义乌国际商贸城。

狂热的年代

这并不妨碍那些好奇的,试图淘金的冒险者从全国各地汇聚而来,张俞就是其中之一。他是安徽安庆人,当地多是书香门第,但他却是个现实的人,\" 来义乌就是赚钱。\"

这个理由在义乌无人反驳。

这是一个极度商业化的城市,当街砍价,大声谈论买卖,都被认为是成功人士的标配,更准确地说,义乌国际商贸城诞生之后,国际贸易便注入了这个城市的血脉之中。机场、高铁站、客运站的标牌上,几乎都是中、英、阿拉伯三语,许多出租车司机都能用蹩脚的英语向你推销某一个 \" 最靠近好货源的廉价宾馆 \"。

张俞最早落脚在银湖 2 区的一个小宾馆,但他一无资金,二无资源,完全是白手起家。他去商贸城打听了档口的摊位费,听说租金一年 30 万。这已经远超张俞的想象,他在离开老家时,给自己定的大目标也仅仅只是 \" 一年时间买一辆 QQ\"。

他决定 \" 曲线救国 \",先应聘去了一家国际贸易公司做职员。令他印象最深的是一个做饰品生意的老板,在货物装车时,指着一小箱首饰,让张俞猜猜这里面有多少利润。

\" 我说大几千吧 \",但那个老板得意地说,\" 这里面有好几万的利润。\"

那是一个狂热的年代。每一个出海的货柜中,都意味着真金白银。所有的核心理想,就是为了赚美元。

2004 年底,他结实了沈峥嵘,两人一拍即合。

他们在商贸城附近的城中村里,租了一套两室一厅的房子,一间拿来住,一间当仓库。他还买了一辆摩托车,一台电脑,开始创业。外贸在义乌如同家常便饭,是一项成本极低的事,几乎每栋居民楼里,都做着联通世界的大生意。他们从小商品市场采购,再转手卖给国外的贸易公司或者个人。

一个月后,张俞已经把买 QQ 的梦想抛在脑后。因为第二个月,他和沈峥嵘就拎着 25 万现金买了一辆日本进口车。

失败者

一千个义乌人的心里,就有一千个版本的义乌故事。沈峥嵘说,要听故事,你最好就去找罗振中,\" 你想要的故事,他都有。\"

在义乌国际商贸城一区的南门外,我见到了传闻中的罗振中,一个四十岁左右的男子,头发凌乱,眼袋很深,他跟两个更年轻的小伙子并排坐在路边的隔离栏上,一辆昌河面包车开着门,车窗上放着一张拉货的红色纸片。

他们的背后就是义乌海关,再远一点,就是义乌新建的综合体,LV、chanel 等国际一线奢侈品牌的广告挂在最显眼处,万豪和香格里拉两家顶级酒店各占一栋高楼,门前的六车道拥堵不堪。

\" 我是个失败者。\" 他直截了当。

2008 年之前,罗振中在商贸城一区拥有两个档口,一个卖玩具一个卖水钻,好的时候一年净赚数十万。有一天,意大利的一个朋友问他,有个热水器的大单子,三个货柜,敢不敢接。\" 为什么不接,义乌人眼里,没有做不了的生意。\" 罗振中说。

但是货发到意大利之后,他才获知当地的进口商已经倒闭,货压在港口,上千万货款也不知道跟谁去要,意大利人跟他说,经济危机都来了,还做什么生意。

\" 货款拿不回来,资金链就断了,工厂找上门来,房子、车子、档口,但凡值钱的东西都被收走。\" 当时无家可归,亲戚朋友都不敢收留他,生怕要债的找上门,他只能去商贸城的走廊下将就了几晚,\" 再也不想干外贸了,大起大落不能来第二次。\"

他开始帮人拉货,先是用平板车,帮人把仓库的货拉到货车上,后来买了货车,就帮人把货从市场拉到物流公司,再后来,他开了一家国际货运公司,帮人把货从义乌发往中东和非洲。

\" 那些车都是我们老板的。\" 其中一个年轻人指着海关门口停着的一排银色面包车,一共有六辆,\" 我们老板在四区五区还有很多车。\"

罗振中不以为然地把烟头扔在地上,突然从栏杆上跳下去,快步朝路对面跑去,一个女人此时正拖着一人多高的几箱货从市场里出来。\" 谁的货?中东人的?\" 他显然是认识女子的,实际上,整个一区二区就没有他不认识的档口老板。

搬货中途,档口女老板随口跟罗振中提了一句,\" 我手里有一个 50 平的摊位,一年 15 万,如果买下,一口价 430 万,要不要?\" 罗振中不应答,只问她,货送到哪?

朋友比生意更重要

罗振中把货送到约旦商人艾兰的公司楼下,一个 500 平米的大仓库,早年曾是一个农用机械厂。

艾兰是个进出口贸易商,在义乌已经将近 14 年,能说一口流利的普通话,还有中文名,早年刚来中国时,朋友觉得他长得挺帅,就叫他 \" 大帅 \",后来慢慢地懂中文了,他便给自己改了名,叫 \" 和平 \",\" 希望自己的国家不要再打仗了。\"

\" 我有几百个中国朋友。\" 他来回刷着长长的手机通讯录,这是他跟同胞炫耀的资本,作为最早来到义乌创业的约旦人,他比任何同胞都懂在这里做生意,\" 朋友比生意更重要 \"。

\" 他是个真正的冒险家。\" 艾兰的朋友,来自伊朗的艾哈麦德说,来中国之前,艾兰去过东欧、北非和南美洲,\" 他在玻利维亚还干过一些不好的事,和当地的的农场主产生了矛盾,就来了这里。\"

他只做水烟以及相关配件的生意,从义乌备货,发往中东各国。

他在义乌还经营着一家名叫 \" 佩迪 \" 的餐厅,翻译成中文就是 \" 我家 \" 的意思,那是一家纯正的阿拉伯餐厅,就在稠州北路与宾王路一带,那里是主要的外商聚集区。

事实上,上世纪 90 年代,义乌就出现了不少国际倒爷的身影。据义乌市政府统计,每年到义乌采购的境外客商近 50 万人次,有 100 多个国家和地区的 1.3 万多名境外客商常驻义乌。

艾兰每年都会带很多朋友来到中国,\" 我会跟他们说,嘿,伙计,那个城市遍地都是机会,我们一起去冒险吧,也许你能成为下一个亿万富翁,然后他们都来了,我的一位兄弟赚了不少钱,他把 3 个孩子都送进了约旦最好的学校。\"

年轻的冒险家们

来自美国、欧洲,甚至战火纷飞的某个中东国家的客户曾是义乌档口老板们眼中的摇钱树。他们常常会一次性订走几个货柜的拖鞋、发卡或者打火机。这些不起眼的订单,却能换来非常丰厚的回报。

义乌档口老板们并不避讳谈论不太景气的外贸环境,对他们而言,这都是不算事儿,因为义乌的冒险故事还在继续。

2010 年,浙江大学毕业的 80 后男生张新刚在义乌创办了骑行单车品牌 \" 洛克兄弟 \",一边做跨境 B to C,一边打造自己的品牌。那一时期,在义乌做跨境 B to C 业务的不到 50 家。\" 如果把增长数据拿出来看,那是很夸张的,吓死人。\"

张新刚完全没有预料到,洛克兄弟几乎在一夕之间就崛起了,通过速卖通迅速打开俄罗斯、西班牙、巴西等国市场,在英国、德国、澳大利亚、日本、美国设有自营仓库,每年实现近 1.5 亿人民币品牌创收。

如果说,张新刚的头上环绕着名牌大学的光环,那么来自义乌工商管理学院电商创业班的 90 后男生吴文鑫和他的同学,更像是从义乌商业土壤中自然萌发的希望。

如果以成绩论,这几乎是一个彻彻底底的学渣班,每年的录取分数线不过两百多分,但义乌向来英雄不问出处。吴文鑫是抱着创业的念头来到这所学校的,在他之前,有不少优秀校友,背靠义乌数十万的小微企业和丰富的商品,在尚未毕业时就已创业成功,\" 我现在的淘宝店一年也能做上百万的销售额。\"

说这话时,吴文鑫还是个大三的在读生,他所在的创业班一共 6 个同学,每个人都有自己的事业,有人做淘宝,有人做拼多多,有人做跨境,也有人做义乌最传统的外贸,他们就像野草一样,春风一吹,蓬勃生长。

作为义乌商人的代表,张俞、沈峥嵘、罗振中、张新刚都曾出现在义乌工商学院的创业课堂上,吴文鑫都去听了,他们在讲课前,无一例外都会提到绣湖广场,那里有一座鸡毛换糖的铜雕塑。

(原标题《70年义乌故事:从鸡毛换糖到日进斗金》,原作者金斌。编辑倪冰)