中国修建的中老铁路,为什么让西方人急得跳脚?

2021年12月,荣获三个“世界之最”的中老铁路正式通车。

然而这期间,居心叵测的西方媒体频繁对该项目指指点点。

等项目正式竣工后,一位澳大利亚的大学讲师,更是堂而皇之地在媒体上唱衰。

他表示,以老挝的经济情况,即便铁路建好了,老挝的老百姓也大多买不起火车票,坐不上这条“幸福铁路”。

然而,事实真的是这些西方媒体渲染得不堪吗?

标准的陆锁国说到老挝,大众的第一反应会是什么?

是遍地群山和高原的国土?

还是时至今日都没有挖出的美越战争时,被美军投掷的8000多万枚哑弹?

亦或是不超过200亿美元的年均GDP?

的确,作为全球最不发达国家之一,老挝的贫穷没有掺杂一丝水分。

据世界银行统计数据显示,2022年老挝年均GDP为155亿美元(约合人民币1108亿),人均为2053.5美元(约合人民币14686)。

这一年,我国年均GDP为120.47万亿元,人均为8.57万元。

更令人难以置信的是,这还是老挝乘我国“一带一路”快车发展后的结果。

而老挝之所以穷,也是因为大众普遍的两个印象。

首先,他们有近25%的土地下层埋藏着8000万颗还没爆炸的哑弹!

其中不乏大量农田、居民区。

这也意味着,其农业发展不受此限制。

而据老挝专家估计,这些炸弹清理工作还要进行100年才能完成。

其次,从老挝所处的地理环境来看,是一个标标准准的“陆锁国”。

这可不单指老挝四面环国,深居内陆,没有出海口。

即便是在老挝境内,其占国土面积80%的千沟万壑的川河,高低起伏的峻岭,也让老挝的地貌当真称得上一个“锁”字。

有这样崎岖的地貌,老挝人民在交通设施的修建上,自然也苦不堪言。

难以想象,在中老铁路项目启动前,这片23万多平方公里的土地,居住着676万老挝百姓,却只有一条不到4千米的铁路。

除此外,便只剩下那一道道盘踞高山上,随时面临泥石流的公路。

据老挝物流公司员工所说,他们本地急需的大宗物资都必须通过海运到泰国港口,再走汽运到老挝。

就拿中国物资来举例,这么一趟下来,至少需要近1个月。

在地理环境和薄弱基建等因素限制下,老挝政府即便想大力发展工业,也有心无力。

因此,即便是在全球发展都在朝着现代化道路探索的今日,老挝百姓主要的谋生手段依旧还是农业。

可发展农业,又要面临“哑弹危机”。

就这样,老挝陷入越来越穷的死循环。

正所谓,要想富,先修路。

对于人类发展永恒不变的定律,老挝领导人心里也清楚。

既然自己实力不济,就必须得找个合作伙伴。

那么,纵观当今国际社会的形势,又有哪个国家愿意不遗余力地帮着另一个国家搞基建呢?

一拍即合的中老2014年,老挝领导人苦思冥想,最终还真找到了个万里挑一的合作方。

没错,这个合作方,便是中国。

事实上,老挝选择与中国合作铁路项目的原因有三。

其一,中国如今是享誉世界的“基建狂魔”,在山地高原修铁路,我们有经验。

川藏铁路、青藏铁路就是最鲜明的例子。

其二,自1961年中老两国建交以来,中国与老挝就一直保持着不错的交情。

朋友有难,中国作为国际可持续发展合作的领跑者,自然没有轻易拒绝的理由。

其三,从双方利益的角度分析,中国不仅是老挝的第二大贸易伙伴国,还是老挝的第一大外资来源国。

一旦中老铁路真的建成了,不仅老挝本国的社会经济发展和民生将实现质的飞跃。

中国以及整个东南亚的贸易体量,也将在中老铁路这条泛亚铁路的带动下,提升一个台阶。

就这样,双方一拍即合,在2010年正式签订《中华人民共和国铁道部与老挝人民民主共和国公共工程与运输部关于铁路合作的谅解备忘录》。

两国商定,中老铁路老挝段(磨丁至万象)长共计422公里,时速为160公里的单线电气化铁路,预计投入70亿美元(约合人民币500亿)。

尽管中老铁路合作项目已见雏形,但要想真正付诸实际,还是面临很多难题。

最关键的就是,动工的钱。

可意料之中,要让老挝这个一穷二白的国家拿出这么大一笔资金,是不现实的。

于是,考虑到老挝资金困难,中国政府最终决定将该项目预计的70亿美元投资款项“三七分”。

即,作为该项目东道主的老挝只需承担这笔资金的30%,而剩余的70%资金由中国一国承担。

当然,为避免老挝被这30%的工程款项拖累得债台高筑,后来中国进出口银行又体贴地为其提供了30年低息贷款。

折算下来,在接下来的三十年中,老挝每年只需偿还中国0.7亿美元。

试想,待中老铁路正式建成后,他们得到的又会是多少?

据事后统计,光是就业岗位,就因修建铁路,多出至少11万个。

其次,便是如何克服老挝山地地形。

纵然我国技术高超,但面对老挝山高谷深的复杂地形起伏,我国相关工程人员首次实地考察时都不禁发出感叹:“多山缺路,交通极度不发达。”

更重要的是,这之中还涉及自然环境保护区,难度可谓加倍。

第三点,也是最令人愤怒的一点,国际上还有好事者,不断向中国泼脏水,唱衰这个项目。

面对这一切,我们是如何解决的呢?

如今,中老铁路又焕发出怎样的生机?

连接着中老两国的友谊之路从长远效益来看,我国提出的贷款方案,于老挝政府来说简直是一本万利的。

但是偏偏这个时候,西方媒体又跳出来编排造谣。

他们表示,老挝如果真的接受了中国的贷款,就是在出卖国家的主权。

对于西方媒体的污蔑,相信任何一个头脑清醒的国家领导人都不会上他们的当。

2015年12月2日,中老国际铁路的开工奠基仪式隆重举行。

外媒的挑拨行动自然也无疾而终。

从2015年到2021年这长达六年工期中,工程队遇到不少困难。

如,线路穿越三山、横跨四水,最高落差可达2900米,其间还会经过老挝北部森林等自然保护区。

当然,纵然这些艰难险阻再多,在中国成熟先进的铁路建造技术,以及中国工人坚忍不拔、勇于探索的精神面前,终究只是“纸老虎”罢了。

值得一提的是,在修建全隧道的时候,为了防止隧道的混凝土和钢筋受到盐水侵蚀,中国铁路昆明局更是组织了有关专家多次到现场勘查和研讨。

经过长达16个月的努力,这个堪称世界级的难题,在各个专家的共同努力下,也终究化作了灰飞烟灭的樯橹。

我们采取的正是“注浆堵水、全包防水、圆形多层结构、强化材料防腐”设计方案。

谁料这时,西方媒体再一次跳出来。

在得知中老铁路沿途多敏感区,生态环境十分脆弱的时候,他们立马就发出大量通告,声称中国要是继续在这儿帮老挝修建铁路,中老铁路沿线的生态环境必然会遭到破坏。

这些无稽之谈,中国政府有没有应对的方法?

原来,在中老正式动工之前,从环保选线、工程优化设计到创新环境保护措施,我们就已经形成较为完善的绿色设计流程。

中国采用腰杆等技术,对线路沿途的植被进行地质判识。

不仅如此,考虑到老挝高原处风沙众多,中国还举一反三地研发了防风抑尘网。

这些防风抑尘网,不仅能够有效地抵御高原的强风和沙浪,还能对附近的绿色植被起到保护的作用。

如此一举多得的做法,也算是狠狠打了西方媒体的脸了。

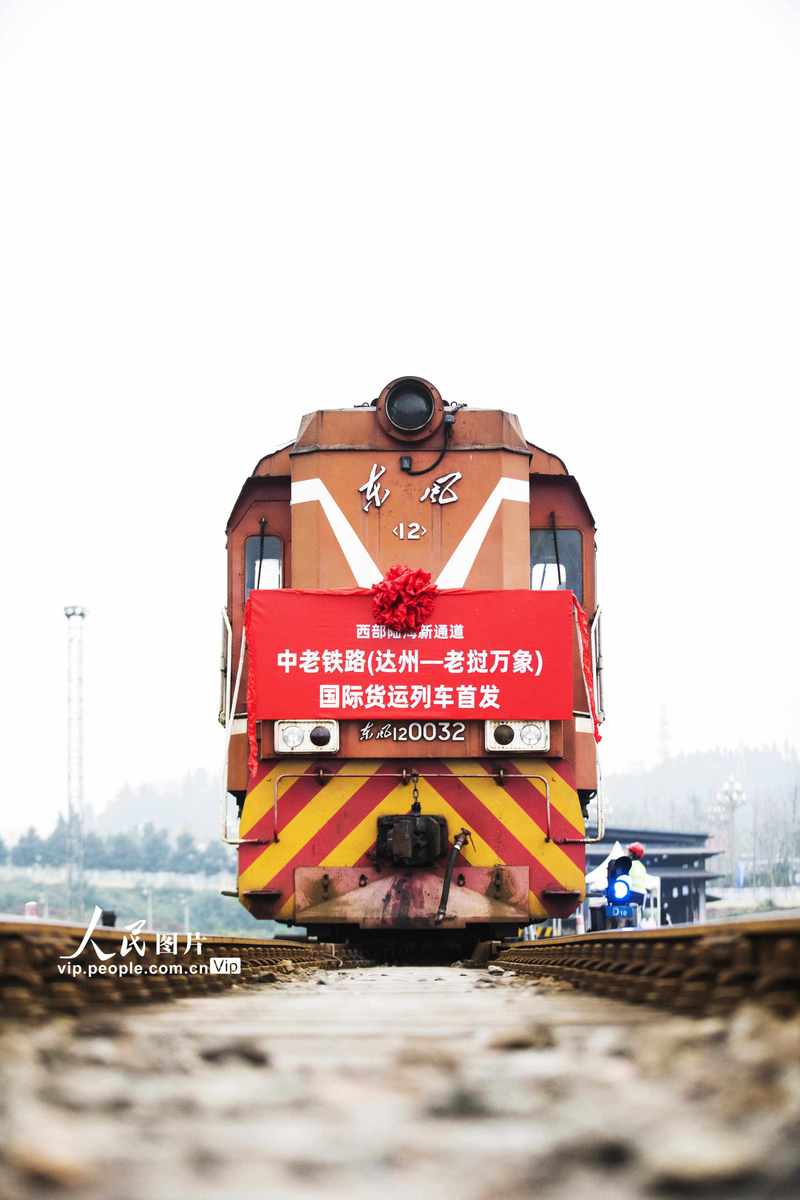

2021年12月3日,这条连接老挝首都万象和中国云南昆明,总长度为1035公里的中老万昆铁路正式通线。

其直接成为“隧道之最、桥梁之最、站房之最”。

而中老铁路的存在,不仅在外贸业、旅游业以及人文交流领域,给老挝人民带来了许多深刻的积极变化。

在加快泛亚铁路建设、实现东南亚地区的交通一体化方面,它也起了积极的推动作用。

正如在中老铁路工作的佟郎所说的那样,这条铁路不仅是中老两国人民的发展路,同时它还承载了中老两国深厚的友谊,时刻为中老两国百姓的交流努力。

截至2023年9月19日,该铁路累计发送货物突破2614万吨,累计发送旅客超1900万人次。

不仅如此,2023年12月“中老铁路+中欧班列”国际铁路运输大通道正式打通。

或许从种种数据也能变相证明,为何西方国家如此反对我们修建这条铁路。

但如今的时代早已不同。

我们谋求的是多元发展、共同进步的国际社会。

参考资料

观察者网《老挝国家主席:这些人不理解我们为建成中老铁路有多骄傲,“债务陷阱”不是事实》

环球网《中国老挝两军举行第四次边境国防友好交流活动》

中国青年网《“一带一路”倡议惠及老挝人民 这些中老合作项目成果亮眼》