这家小店的主人,叫陈钦松,他是揭阳市摄影家协会理事,也是一个专注相机维修20余年的工匠。

在工作台上,陈钦松将各式奇形怪状的夹子、钳子、螺丝刀、锉刀一字摆开,这些都是他的维修器械。“看起来像不像手术台?”陈钦松笑着问。

陈钦松又向展示了他的双手,由于几十年如一日地紧握工具,他的拇指和食指都磨出了硬茧。

这是一双平凡劳动者的手,有力而灵巧,既能轻松抱起沉重的相机干燥箱,又能通过精巧的“手术”让故障相机“起死回生”,做出行业内广受好评的成果。

走出大山又离开都市,他来到揭阳成家立业

陈钦松的店铺入门处摆着一座硕大的箱式照相机,十分有年代感。“这就是我开始创业时使用的第一台相机。”陈钦松笑着说。

说着一口流利潮汕话的陈钦松,其实是客家人。1976 年,陈钦松出生在梅州市丰顺县一个贫困的小山村。也许是天赋使然,他自幼就对拆修器械表现出了浓厚的兴趣。

1994年,年轻气盛的陈钦松满怀热忱,走出大山,奔赴深圳闯荡,在改革开放的最前沿,他接触到了当时最新的相机产品和维修工艺。凭着客家人与生俱来的求知欲与拼劲,陈钦松白天穿梭在各类相机市场,拜访请教维修专家,夜里则在自己小小的工作室里,伏案钻研吸收当天取到的“真经”。

1996年,习得一技之长的陈钦松来到揭阳亲戚家的相馆帮忙,从此与揭阳结下了不解之缘。1998年,他又开设了自己的照相馆,以专业的技术和热心的服务逐渐打开了市场,有了自己的一番小事业。

与时俱进提升自我,他钻研改良精密配件

时代的飞速发展,让工业产品的更新换代十分频繁。随着胶片相机的“江湖地位”被数码相机取代,高精尖的电子摄影产品对维修技术也提出了更严苛的要求。

“大概是在2005年,揭阳市面和摄影圈里就基本都是数码相机的天下了。”陈钦松回忆说,巨变之下,许多老一辈相机维修师傅由于技术跟不上时代的步伐,逐渐淡出业界。

相机的“新纪元”却让陈钦松看到了新机遇,他也提前跳出了自己的“舒适区”,主动迎接新挑战。

从1999年开始,陈钦松就多次远赴机械工业部下属的杭州照相机机械研究所进修,不断让自己的相机维修技术“迭代升级”,甚至不惜让照相馆长时间停业。

“比如,更换相机的芯片就是一项考验技术的细活儿。温度、力度、精度都要靠手工把握。”陈钦松说道。”

紧随时代的个人“技术升级”,让陈钦松熟练掌握了多种品牌相机的核心维修技术。对症下药才能妙手回春,陈钦松总能找准问题所在,攻克核心故障,为顾客省下不少费用和时间。

陈钦松的“工匠精神”不仅体现在他日益精湛的维修技术,更体现在他勇于创新的“匠心”。

某外国知名品牌单反相机的凸轮是塑料制成的,容易破损,原配件又很昂贵。如何一劳永逸地帮助摄影爱好者解决这个问题,同时又能节省费用呢?

陈钦松绞尽脑汁,有了一个大胆的想法:自行设计制作金属凸轮!

撸起袖子,说干就干!

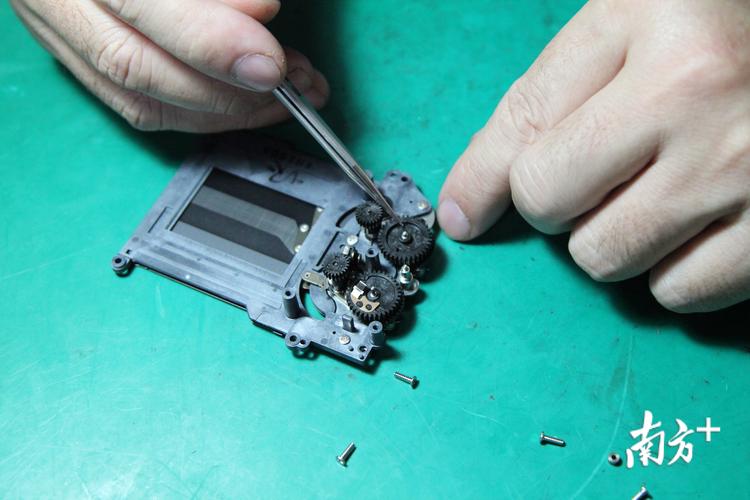

陈钦松用卡尺测量凸轮尺寸,手工绘制图纸,然后寻找合适的工厂车间,铣削出金属粗坯。

金属凸轮(银色)与塑料凸轮(黑色)对比

完成粗坯还远未成功。陈钦松又要用锉刀和特小号砂纸对金属粗坯进行手工打磨,过程要持续数小时。凸轮的精度不容丝毫差错,陈钦松只能用显微镜观察,用手感把握。

金属凸轮与齿轮终于制作完成,看起来与塑料原件一模一样。装入相机,契合严密,运行顺畅!

陈钦松改良精密配件获得了成功!

塑料凸轮组件(黑色)与金属凸轮组件(银色)对比

疫情防控期间,顾客仍然不断向陈钦松求助,陈钦松也早早地复工。为了保证卫生,他提供了“无接触”服务,用心地用酒精为器材消毒。

服务社会,他是优秀志愿者

“揭阳这二十多年的变化真的很大,民众的生活水平也越来越高了!

”陈钦松感叹说,摄影设备是高价值的消费品,但是却越来越普及。“揭阳现在大部分摄影爱好者都是年轻人,余下的则是退休老人,说明大家的家庭条件都不错,而且有健康身体和闲暇时间去外出游玩、摄影。”

定居揭阳,陈钦松养成了喝“工夫茶”的习惯。作为中国摄影著作权协会会员、广东省摄影家协会会员和揭阳市摄影家协会理事,陈钦松的店铺也成为名副其实的“影友之家”,经常有各地的摄影爱好者前来喝茶,交流摄影经验,分享摄影故事。

陈钦松的“优秀志愿者”奖杯与证书

陈钦松也热心公益,不仅经常给年轻人指导摄影技术,也总是免费为摄影爱好者朋友提供咨询和相机清洁服务。由于在摄影工作中表现突出,他还被广东省摄影协会授予“优秀志愿者”称号。

“我算是‘新揭阳人’了。希望能够尽我的能力,继续为揭阳广大摄影爱好者服务。”陈钦松说。

【全媒体】林捷勇 唐楚生

【摄影】林捷勇

【作者】 林捷勇;唐楚生

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端