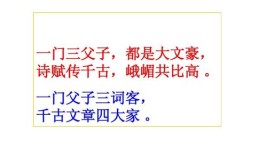

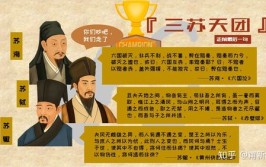

自元明以来乃至当代,但凡是略识之乎,稍通文墨的人,对于苏轼并不陌生,他的诗词惊艳千年时光,无人不知无人不晓。

苏轼是一个豁达,喜欢游山玩水的全能性文化巨人。

无论从他“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”,还是从他“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥”,又或者是“十年生死两茫茫,不思量,自难忘。......纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。......”都能够感受到他文如其人的,生活态度和人生底蕴。

可就是这么一位文化巨人,不仅喜欢吃肉(东坡肉),实际上他也是中华神草-人参的忠实粉丝,更让人难以置信的是,他不仅喜爱人参,他还种植人参。。。。有意思了吧?

他撰写了很多关于人参的诗文,拓展了人参文化的内容,从两个方面可以了解苏轼对人参的喜爱。

一、苏轼喜欢服食人参

苏轼“少而多病,夏则脾不胜食,秋则肺不胜寒。治肺则病脾,治脾则病肺。平居服药殆不复能愈。年三十有二,官于苑邱,或怜而授之以道士服气法,行之期年,疾良愈。善自是始有养生之说。晚读《抱朴子》书,言服气与草木之药,皆不能致长生,古神仙之人,皆服金丹......予既汨没世俗,意金丹不可得也,则试求之草木之类。”(《苏沈良方拾遗》卷下,95页)

苏轼在试求草木之类的过程中,人参成了最佳选择。人参主补五脏,而五脏指谓心、肝、脾、肺、肾,苏轼“夏则脾不胜食,秋则肺不胜寒”,服食人参可谓对症下药。

苏轼服用人参之法是嚼服或曰噙化。这是最简便易行的服用法。他在《紫团参寄王定国》诗中的“蠢头试小嚼”和《小圃五咏·人参》诗中的“为予置齿颊,岂不贤酒茗”的诗句,均可证明这个问题。后两句诗意是:给我把人参放在嘴里慢慢地咀嚼,岂不是胜过那名酒好茶吗?这里的“齿颊”,应作“牙齿与腮颊”解,状写人进食后鼓动齿颊的情景。这两句诗,形象逼真地令我们看到苏轼在嚼服人参时扬扬得意、津津有味,又自得其乐的动人神态。

苏轼喜欢饮酒与喝茶。在谪居惠州的日子里,他说:“予饮酒不多,然而日欲把盏为乐,殆不可一日无此君。”(《饮酒说》)“心貌衰老,不复往日,唯念斗酒只鸡,与亲旧相从尔”(《与程彝仲六首》)。他给程正辅提刑书简曰:“弟终日把盏积计不过五银盏耳。”他饮酒,不是借酒浇愁,而是为着“调节饮食,常令胃气壮健”(《与王定国四十一首》),他乐于品茗。《试院煎茶》曰:“我今贫病长苦饥,今无玉碗捧峨眉,且学公家作茗饮,砖炉石铫行相随。”在亲朋故旧赠茶时,他写信感谢曰:“惠及名茗,已捧领,感刻!

感刻!

”(《与东林广惠禅师二首》)另曰:“惠茶极为精品,感汴之至”。(《与通长奉九首》)

苏轼喜用人参、酒、茶,但在他心里的天平上,三者并非等量齐观。他把服用人参放在头等重要的位置。

(人参禁忌误区一,吃人参不能喝茶?)人参与酒不相克,人参与茶也不相抵牾。如今有很多人把人参与茶放在一起饮用,效果良好。有人喝了降血压,有人喝了壮阳,调节神经。新近出版的《茶的保健功能与药用便方》一书中的“滋肾明目汤治血少眼病处方”共15味药,其中人参与细茶各10克,由此可证,二者不相克。

日本人参专家有地滋说:“人参是一种罕见的安全药”(《抗衰老妙方》),但是应该根据个人的体质情况以适量为好。

有些人刚服用人参时,常常出现血压上升,虚火发炎等症状。日本人参专家久保道德说:“如果把服用时间改在临睡前,血压不会升高了。”(《抗衰老妙方》)

苏轼每天服用人参的数量不曾公开,但他把服用人参的时间披露出来。他在《与章质夫三首》书简曰:“万一有南来便人,为人参、干枣数斤,朝夕所须也。不罪!

不罪!

”从这封书信可以看出,苏轼是朝夕服用人参的。

在这里,苏轼还提到干枣,它也有“轻身延年”的作用,我们在人参浸酒时也可以放几颗干枣。因为枣能主治“心腹邪气,安中,养脾气,平胃气,通九窍,助十二经,补少气,少津液,身中不足,大惊四肢重和百药,久服轻身延年。”(《本草纲目》,175页)

服用人参不是短期所能奏效的,必须坚持“久服”,只有久服才能“轻身延年”。

苏轼久服人参,取得良好效果。《小圃五咏·人参》诗曰:“糜身辅吾生,既食首重稽”。诗意说,人参牺牲了自己,献出自身,来帮助我活命,吃了人参后,身体壮健了,我以最庄重的以臣拜君之跪拜礼,向你叩头致谢。由此可见,苏轼久服人参得益之大。

这里的“首重稽”(qi启)为“重稽首”,是因为叶韵而倒字。白玉华《清华吟》诗曰:“袖藏一卷玉雷书,进前再拜重稽首。”(《罗浮志》)稽首是我国古人在祭祀先祖、朝见天子时的跪拜礼。倘若服用人参不灵验,无效果,苏轼也绝不会危言耸听,故作惊人之语的。

人到四五十岁的时候,肉体并不比青年人差,但脑力劳动增加了,这就需要更多的能量使脑细胞做功。这个能量即从吃的食物中得到的体力。一般地讲,年过半百,肠胃功能就不能保证正常的食欲了,消化也不好了。如果经常腹泻,食物不能为小肠吸收,不能转换为能量。人参的作用就是促进吃的食物,百分之百地转换为能量或制造细胞的。

其实苏轼在当时未必懂得这些道理,但他是凭着自我感觉良好,才长期坚持朝夕服用人参的。

久服人参,可以使他“明目、开心、益智”(《神农本草经》),即眼睛明亮、心情开朗、增加智慧。尤其是服用人参后的愉悦的心境,他不止一次地通过作诗抒发出来。《紫团参寄王定国》诗中的“蠢头试小嚼,龟息变方骋。矧予明真子,已造浮玉境。清霄月挂户,半夜珠落井。灰心宁复然,汗喘久已静”等句的“变、明、造、复、静”字,可以窥视苏轼服食人参后的美好心境。这种心境同他在《次韵正辅同游白水山》的“但令凡心一洗濯,神人仙药不我遐”,和《小圃五咏·人参》诗的“开心定魂魄,忧恚何足洗”所表述的思想情感具有异曲同工之妙。这里既有常人的思想,更融进了儒、释、道三家的思想。对此,从《苏轼文集》尺牍篇举述一二,亦可得到印证:“某得罪二年矣,愚陋贪生,辄缘圣主宽贷之慈,灰心槁形,以尽天年,即日殊健也......养生亦无他述,独寝无念,神气自负。”(《与曹子方五首》)虽然他“生事狼狈,劳苦万状,然胸中自有翛然处也。”(《与林济甫二首》)

苏轼不仅以人参“辅吾生”,同时以练气功保自己“法体清康”。他给王定国书简曰:“道术多方,难得其要,然以某观之,唯能静以闭目,以渐习之,但闭得百十息,为益更大,寻常静夜......脉候得百二三十至,乃是百二三十息尔。数为之,似觉有功。幸信此语,使真气云行体中,瘴冷安能近人也。”之所以不厌其烦引述苏轼的诗与书简,目的在于防止偏颇。

苏轼服用人参得益匪浅,当友人惠他人参时,他是十分感激的。他给蔡景繁书简曰:“惠及人参,感感”。这“感感”二字为连声称谢的意思。他曾多次给人写信索取人参。我们从《苏轼文集》尺牍篇中看到,他不仅向章质夫索取人参,也向王定国索取过人参:“必欲寄信,只多寄好干枣、人参为望。如无的便,亦不须差人,岂以口腹万里劳人哉。”显然,前一句“多寄”是真话,后一句当然客套,也是人之常情。苏轼对友人“远致珍物,劳人重费”,不仅写信致意,也以字画相赠致谢:“与余用药,无以酬之,为作行书数纸而已。”

苏轼如此喜用人参,并不以友人万里惠及而独享口腹,常以人参赠人。他给钱济明书简曰:“唯紫团参一支,疑可以奉亲故,以微鲜为愧也。”紫团参为古代上党人参之最,极其珍贵,不可多得,奉亲故一支,也是情意深重的,当然苏轼“不以微鲜为愧”了。

苏轼曰:“善言不离口,善药不离手”。此乃古之要言,可书之座右也。如果“善药”离手又怎样呢?苏轼在《饮酒说》一文中谈到了他的自我感觉:“吾平生常服热药,饮酒虽不多,然未尝一日不把盏。自去年来,不服热药,今年饮酒至少,日日病,虽不为大害,然不似饮酒服热药时无病也。”

所谓热药,中医指具有热性、温性、能够祛寒的药。人参性温,属热药。凡是服用人参自我感觉良好的,停服一段时间就会感觉到,服用与不服用感觉是不同的,还是坚持长期服用为好。

苏轼对传统药物,坚信不疑,也是值得我们今人参照的。他给王敏仲书简曰:“近颇觉养生事绝不用术新奇、唯老生常谈,便是妙诀,咽津纳息,真是丹头,仍须用寻常所闻般运溯流法,令积久透彻乃效也。孟子曰:“事在易而求诸难,道在迩而求诸远。董生云:'尊其所闻则高明,行其所知则光大。”不刊之语也。”这是苏轼通过自身反复实践而得出的结论,也和当代人的经历相印证。

回顾国人往昔流行过的甩手疗法、鸡血疗法、卤碱疗法、兔脑疗法、埋线疗法、泉水疗法等“用术新奇”之法,犹如一阵阵的秋风刮过去,到头来还得用传统药物,才真正解决了实际问题。

前些年不相信中医中药,近几年看到国外相信汉方,又开始重视中医中药了。还是经过千百年来千万次实践验证的传统药物,虽说是“老生常谈”,确实是最上乘,我们应该“尊其所闻,行其所知”。

苏轼笃信天然之珍,实属先见之明。“念君卧病,面、酒、醋不可近,唯有天然之珍,虽不甘于五味,而有味外之美”。(《与徐十二一首》)由此可见,苏轼确有远见卓识,他在900多年前,就意识到人类应该“回归大自然”了。

二、苏轼亲自栽培人参(一旦喜欢上了就担心可持续的问题了)

苏轼不仅喜用人参,而且在他被贬至广东惠州时,还亲自在罗浮山上栽培过人参、收获过人参、亲口吃过自己栽培的人参。他在《小圃五咏·人参》诗中具体回答了这个问题。从诗中,我们也看到以下诸点:

首先,我们看到苏轼栽培人参,不是籽种,而是移植。他明明白白地写到:“移根到罗浮,越水灌清澈”。他是把人参栽子(即带人参茎叶的小人参根),“移根”到罗浮山的。他是从上党(潞州),还是从辽东“移”去的人参根,诗中并未写明,寻遍6大本《苏轼文集》里均未查到。笔者想,苏轼不会舍近求远的,他很可能是从山西上党地区移去的。

山西上党地区是古代人参第一故乡,其人参栽培史是悠久的,我们都知道随着气候、森林环境变化,人参的主产地早已移至东北长白山脉地区,那里一年四季的温度、湿度、森林地貌都更符合人参的生长。学人常常提到的榆社县武乡人石勒园参,距今1660余年。还有两本清代方志告诉我们,山西上党地区的园参一直栽到清代光绪年间。道光甲午(1834)《壶关县志》“人参汇说”曰:“紫团参之为古今珍贵可知,然今其园既垦而田,求之高崖绝壁,亦不多见。闤阓(huan hui 环卉)间所市者皆黎城种参,而壶邑则无之,即有亦不过蔓草之类耳。按名索实,失之远矣。”光绪《长治县志》物产篇曰:“今药肆所货潞参皆黎城所种,郡人无艺之者。”黎城,唐属上党潞州,明属潞安府。黎城、武乡均属潞州辖境,黎城所种之人参称潞参是无可非议的。黎城种参,如果从明代永乐年后到光绪年间算的话,至少有450多年。这段栽培史是连续的,好多人似乎忽略了,在这里再提个醒。

“移根到罗浮”的“罗浮”是指罗浮山而言。

罗浮山地处广东省东江北岸,增城、博罗、河源等县“连延大江之外,崛起沧溟之地,乃百粤群山之祖,与南岳之齐肩”(《罗浮山赋》),为天下之名山,又有“神仙窟宅”之说,道教称为第七洞天,东晋葛稚川曾修道于此。

罗浮山为花岗岩构成的穹窿伏山体,东北至西南走向,长达100余公里。宋代陈尧佐撰写的《罗浮图赞》曰:“按本记,山高三千六百丈,周回五百一十七里。”这里山高3600丈,可换算为1080米。主峰飞云顶在博罗县城西北为1282米,山上多瀑布、泉水,风景十分优美,为游览胜地。据友人说,游人爬到飞云顶需要两天两夜,在山下可穿背心,到达主峰必须穿棉大衣才行,足见山上山下温度反差之大。

人参是地球发展史第三纪幸存的古老植物。我国古代人参产区与今日之人参产区不同,古代南北均有人参产区,而今天只有东北长白山区最为适宜。再说,古今气候也不同,古代气候偏寒,今气温渐渐变暖。苏轼生活在900多年前,彼时彼地气候,与今日相比,肯定不同。人参之乡吉林省通化、集安、抚松境平均海拔450-800米,可以栽培人参,根据罗浮山的高度,苏轼栽培人参是完全可以获得成功的。

人参栽子从山西上党运到广东惠州罗浮山,相距虽然比较遥远,却是完全可以成活的。人参栽子不同辣椒、茄子栽籽,根茎叶俱全才能成活,人参栽子无地上茎,只有地下根茎、芦头未掉即可。苏轼诗的“移根”是很准确的记录,无实践经验、无感性知识是写不出来的。

据老参农讲:人参是挺泼实(东北方言,好养之意)的,只要不损坏它的芦头芽孢,折腾它个把月再栽到地里也会成活的。不论是三年或五年生的根大部分都能成活。这是参农的实践经验,是可信的。如果人参生命力不强,它又怎样去帮助人们延年益寿呢?

亲自动手栽培人参的。“穷年生意足,黄土手自启”足以证明之。这两句诗意思是说,人参长到了年头还那样生机勃勃,黄土要亲自动手疏松。一些植物待果熟蒂落,不经严霜,自动衰老,而人参不经严霜不变黄,可谓一年到头生机勃勃,表现出旺盛的生命力。“手自启”是关键问题,写得具体、真实。它说明苏轼亲手栽培人参,而不是只让下人为他栽培人参。他还在“所居厅前有小花圃,课童种菜”。栽培人参是绝对不能用锄头铲草、松土的。人参忌铁。为了避免铁制工具伤害人参根,参农们向以手指头拔草、松土。

长白山区主要是黑土地,也有黄土地。吉林农大土化系窦博士说,人参不喜欢肥力特别高的土。肥力高的土,人参长得太快,其质量不好,还容易得病。黄土比较干净,长在黄土地上的人参,病少。虽然长得慢一些,但长得好,质量高。有经验的老参农,在黑土里掺一些黄土。人参之乡抚松县东岗的黄土比别处好,附近的参农都到东岗拉黄土栽培人参。

苏轼准确的掌握了此理!

他不仅在《小圃五咏·人参》诗里写了一句“黄土手自启”,而且在他《次韵正辅同游白水山》诗中也有一句“细劚(zhu)黄土栽三桠”。

看来苏轼种植人参是认真的啊!

~哈哈,这使得这个文化巨人增添了更多的可爱之处!

再次,我们从诗中看到,苏轼移植的人参得到了收获。实践证明,移植的人参气味未变,效果良好。如果不是这样,他也绝对不会写出“地殊风雨隔,臭味终祖祢”的诗句。以他的身世,也绝不“欺世盗名”的。从山西上党地区,移根到广东罗浮山,相距几千里,气温土质相差较大,确实是“地殊风雨隔”。既然如此,那么苏轼收获的移根人参味道如何呢?是否变味了呢?他把昔日朝夕服食过的人参和他亲手栽植的人参,分别品尝、对照比较,得到的是“臭味终祖祢”的结论。“臭(xiu秀)味”,是化学老师常用词,其意为气味。臭味,因同类物气味相同,故用以比喻同类的人或事物。“祖祢(ni你)”即祖先。全句意思是:移根到罗浮山的人参,虽然经受的气温水土不同,但人参的气味终究还是原先的,同其祖先相同。气味未变,效果必然一样。“开心定魂魄,忧恚何足洗。”前句来自《神农本草经》人参条:“主补五脏,安精神,安魂魄,止惊悸,除邪气,明目,开心,益智,久服轻身延年。”以孟子“知人论世”说论之,苏轼贬谪南荒,其心境是“忧恚(hui会)”(忧愁、怨恨)的,学者们谈及苏轼便说他如何旷达、乐观,从一些诗文来看,也不是那么超脱,只不过能自我安慰而已。他也有七情六欲,是居家道士,并未脱俗、出家。即使出家,也未必忧愁全消。但他服用人参后,心情舒畅,忧恚消除。“糜身辅吾生,既食首重稽”,同“开心定魂魄,忧恚何足洗”一样,都是写他服用人参的效果。但“辅吾生”一说“辅吾躯”,我们认为,解作“补我的身子”是完全可行的。

最后,我们从诗中看到,苏轼种植的人参确实是真人参,而不是仙茅。

《广东新语》曰:“粤无人参,苏长公于罗浮种地黄、枸杞、甘菊、香著及人参五药圃。”《惠州府志》曰:“韩宗伯说,苏长公在罗浮惠州担任地方官时,为济民而种植人参、地黄、甘菊、薏苡、枸杞。”据苏轼的组诗《小圃五咏》来鉴别,《惠州府志》记录准确无误。在这里的“为济民而种植人参”等,也不能认为他人为苏轼脸上“贴金”,封建官吏做不到。其实,苏轼谪居惠州还真为民做了几件实事,如“收葬暴骨、助修两桥、施药、造屋”等。

清代陆烜《人参谱》曰:“若韶阳罗浮则东坡偶然戏种,恐今无其种也。”陆烜与苏轼相距700年,未经细考,竟如此主观臆断是不足为据的。即使是“戏种”也是种植。为了“济民、施药”这个崇高的目的,苏轼不仅种植过人参,还种植过其他药材,实在是难能可贵。

清代药学家赵学敏《本草纲目拾遗》曰:“罗浮山所产人参,殊与本草人参不类,状如仙茅。叶细茎圆,有紫花。三叶一花者为仙茅,一花一叶者为人参。根如人字,色如珂玉,煮汁食之,味与人参无别,但微有胶浆耳。”

赵学敏的说法也是错误的。试问什么样的人参是“一花一叶者”?令人百思不得其解,也可以说,根本没有一花一叶的人参。

人参为伞形花序,一般三年以上的植株每年均可开花。花轴一般有十至数十朵小花。花瓣五片,淡黄绿色,花瓣卵形或披针形。花为五萼片离瓣花冠,萼片或钟形,排列很像瓦状。叶轮生,一柄五叶掌状形。我们从苏轼的几首人参诗中可以看到他的人参知识结构是丰富的。《小圃五咏·人参》诗曰:“青桠缀紫蓐,圆实堕红米”,抓住了人参地上茎开花、结果时的生态特征;《紫团参寄王定国》诗曰:“织纤虎豹鬣,蹙缩龙蛇瘿”和《小圃五咏·人参》诗的“肩肢曰具体”,生动形象地描绘出地下茎的基本特征。前二句令人看到人参的艼、须、珍珠点,后一句状写出人参根茎的主体部分如同人形。《小圃五咏·人参》诗曰:“上药无炮炙,齕(he贺)啮(nie聂)尽相柢”,又十分内行地写出了古人对人参的评价、修制方法及药用人参的部位。

因此我们说,苏轼在惠州为济民而种植的人参是真人参,不是仙茅。

(人参禁忌误区二,吃人参上火?)关于“吃人参上火”这个问题实属道听途说,但在民间传播已久,流毒甚广,必须肃清。中国是人参的宗主国,又是世界人参大国,其栽培面积最大、产量也最高。2020年我国人参出口额占国际市场销量的80%。由于用法宣传较少,许多国人“只知人参之名,不知人参之用”,甚至某些中医和西医竟然说:“人参上火,不可轻用。”......!

什么叫上火?中医把大便干燥或鼻腔黏膜、口腔黏膜、结膜等发炎的症状叫上火。西医没有准确的对应的词语。通俗上将,上火实际是内分泌调节紊乱,在精神上受到的打击,由外界刺激神经体液系统造成紊乱而出现的一个症状。

对“人参上火,不可轻用”之说,明代杰出的医学家李时珍在《本草纲目》一书中称这类医生为“庸医”。他说:“庸医每谓人参不可轻用,诚哉庸也。”“谓人参补火,谬哉。夫火与火气不两产,元气胜则邪火退。人参既补元气而又补邪火,是反复之小人矣,何以与甘草、苓、术谓之四君子耶?”

清代医学家张璐在《本草逢原》一书中尖锐地指出那些庸医听信“市井愚夫”的瞎说的严重后果。他说:“市井愚夫,乃交口劝病人不宜服参,医者又避嫌远谤,一切可生之机,悉置之不理。殊失本经除邪气之旨矣。古今诸方,表汗用参苏饮败毒散,和解用小柴胡,解热用白虎加人参汤、竹叶石膏汤,攻下用黄龙汤,领人参深入驱邪,即热退神清。从张仲景至今,明贤方书,无不用人参,何为今日医家,摒绝不用,以阿谀求容,全失一脉相传宗旨。”

当代台湾学者张志纯先生在《人参的科学研究(续)》一书中明确告诉人们:“人参有强身、退火作用。”

每个人都具备五脏六腑,种种零件基本相同,但是事实却告诉我们:同样患感冒,同时服用同样的感冒药,有的有效,有的却无效。人参同其他药物一样,并非对每个人都适应,不能轻率地下结论。我们应该相信现代的科学研究,相信实践是检验真理的唯一标准,不要被“庸医”或“市井愚夫”的谬说偏见所迷惑。

在长白山区还有一种谬论,流传很广,说什么“咱们这里的水里、土里,都有人参的成分,不必去吃人参”。(从我小的时候就听说过)此言差矣!

人参之乡抚松县财政局局长刘邦良,罹患糖尿病多年,到过几个大城市、大医院用凉性药物治疗无效。看书得知,用人参可治糖尿病,但他又怕上火(本地人普遍误传服用人参上火,血压升高),因此不敢服用人参。最后刘邦良回到河北老家邯郸市求著名的老中医治疗。他万万没想到,那位老中医开的药方偏偏需用人参。这好像是挑战,也像同他开玩笑,但是为治病他只好给家里写信,要家人给他邮人参,结果他的病治好了。

这个病例很典型,很值得反思。“用人参上火”的观点,耽误了很多病人。这是很值得反思的。吉林省白山市人民医院大夫程谟华先生的夫人黄维珍女士48岁时患糖尿病,服用很多西药均不见显效。有人提议服食人参。开始,她不愿用,以为吃人参上火。其丈夫是西医,为她做了大量工作,终于使她转变了态度,抱着试试看的心理,开始服用人参,其方式是煮服,结果病情明显好转。她用小铝锅煮人参水喝,所用人参数量由少增多,到后来铝锅内壁,积了厚厚一层。她天天喝人参水,把人参水当水喝,渴了就喝,决不喝其他。就这样,维持了24年。

但是,“吃人参有火去火,没火上火”还是有道理的。

关于“流鼻血”的问题是个别现象,不是善遍现象,多发生在青壮年人身上,老年人较少。中医认为,气为血之帅,血为气之母,气行则血行,因此气血并行。人参是补气补血之药,血中有热,气必热之,气热则气运动性增强,推动血液运行,鼻腔毛细血管丰富容易造成鼻出血。

在这里要提醒的是没病没灾的年轻人,不要吃人参。不要以为人参,不就是一棵草根吗?有什么了不起?咔吧咔吧把一根人参吃了,结果兴奋到半宿睡不着,第二天鼻子出血了吧。事实证明,吃人参是有效果的。一个身强力壮的青年人,无病无灾,千万别吃人参,那毕竟是药!

“人过三十,日过午”。一般地讲,一个人到了30岁,体质到了抛物线的顶端,往后身体条件就渐渐地差了,精力也不如从前了。事业三十而立,身体三十而退,走下坡路了。

为什么有人吃人参不舒服呢?道理很简单,如同你患感冒,不能用同一种药一样。

在服用人参之前,最好请高明的医生检查一下。如果遇到对人参抱有“偏见”的,不妨以小剂量试用一下,如果自我感觉不好,可停止服用。实践证明,适应者长年服用人参无事,不适应者服用一次也不行。

嚼服人参是最简便的方法,苏东坡890年前就用过,至今没有更好的、更安全的方法。

上海人一到冬至,就去药店买人参加工进补。药店里出现了繁忙的景象。尽管收取加工费,但是去加工的人太多,因此出现了排队现象,因为直接买人参片远不及整支参看着加工成片来的通透安全,毕竟人参片的“水”很深。

其实,人参切片十分简单,犯不上去排队(人参、红参切片方法)。

一是把白参放在锅盖上,利用做饭时饭锅上的余热,即可使干硬的白参软化。等白参软化后,即可用菜刀把整支白参切成薄片。

二是遇到粗大或者特别硬的白参,把它放在擦净的锅里,隔水干蒸,时间不宜过长,等人参真正软化后,把白参一支一支地取出来,用菜刀斜切成薄片存放起来,这样切出来的人参片既薄又大,服用时人参皂苷等有效成分容易溶出。

如今更广泛的一个方法就是将人参用打粉机打成粉,每日用勺以水吞服,方便快捷。

(人参禁忌误区三,人参只能冬天吃?)有人说,人参只能冬天用,夏天不能用。此话是不对的。照此说法,泰国、新加坡等东南亚国家都不能服用人参了,其实这些国家更不少用。

人参能够使人提高机体适应恶劣环境的能力,既能用于预防冻疮,也能用于预防中暑,所以夏季服用人参,同样会产生良好的作用。暑期患病的人可以服用人参,普通人也可以服用人参。有很多上海人一年四季服用人参。

还有人说,夏季气候炎热,人参属阳性温性药,不宜服用,这也是有一定道理的。但是那些无病体虚、亚健康、年龄较大的人可以服用,有利于防病强身,安度炎夏酷暑,平素有多种慢性病的中年人,夏季气虚体弱,动辄汗出气短,眩晕疲乏,睡眠、胃口不好者适宜服用生晒参,对于高温季度增强体力、预防中暑和慢性病复发大有裨益。

(人参禁忌误区四,吃人参时不能吃萝卜?)我们知道人参是补气的,而萝卜是下气除胀、消积导滞的东西,因此有人说吃人参不能吃萝卜,因为一个补气,一个是破气的。其实这是不对的,人参补的是我们的正气元气,而吃萝卜排的是胃肠里的气,根本就是两回事儿,反倒是中医古方里针对气虚元气不足,同时又有腹胀的情况,会用人参和萝卜搭配,例如清代医家傅青主他就善用人参和萝卜搭配治疗,气虚中满的症状。近代研究团队经过实验总结,萝卜对人参的效果没有什么影响,如果非要说出来一点,那么熟萝卜是没有任何影响,而生萝卜是会有一点点影响,但不是因为泄气的问题,而是,辛辣的问题,正如我们在吃中药的时候,基本上医生是会让您这段时间禁忌辛辣的,如果非要在吃人参的期间吃萝卜,那请吃熟萝卜噢~

结语:

据统计全世界很多国家都在食用人参,例如在美国每年至少有500万以上的人食用人参,而在我国仅上海市一年可销售2000多吨人参。如果一个人一年仅仅服用一斤,上海市至少有40万人服用单味人参。人参是老祖宗留给我们为数不多可以单独成方的神草,如同李时珍所说:“独行者单方不用辅也。”独参汤便是一种。不仅是上海市,苏州、杭州、无锡等长三角洲的大城市以及东南沿海一带都是这样。

从仲景至今,几乎所有帝王将相的养生,无不用人参,然而,人参虽好且不可乱用蛮用,每个人的体质不同,进补也不同,最好请那些对人参进补有点研究的医生检查一下为好,有些根本不懂人参的庸医,他们的话是不能乱听的。