根据第一个五年计划,国家原准备在武汉、大冶地区兴建发电机容量为2×2.5万千瓦热电厂各1座,分别为第二汽车制造厂、重型工具厂、锅炉厂、内燃机厂及华中钢铁公司(即武钢前身)供电供热。1953年6月,武汉冶电业局成立武汉热电厂筹备处,委托燃料工业部电业管理总局53420查勘组承担厂址勘察任务。在历时10个月的选址工作中,先后对大冶狮子山、武昌中矶、青山地区等处进行综合查勘,对重点地段进行地形测量和钻探,提出大冶狮子山电厂扩建和青山热电厂新建方案。根据前苏联专家建议,国家有关部委于1954年4月决定,将拟建的武汉热电厂和华钢电厂合并为一座3×2.5万千瓦的热电厂,厂址选定在青山,正式命名为青山热电厂。该厂经7期工程全部建成,历时31年。

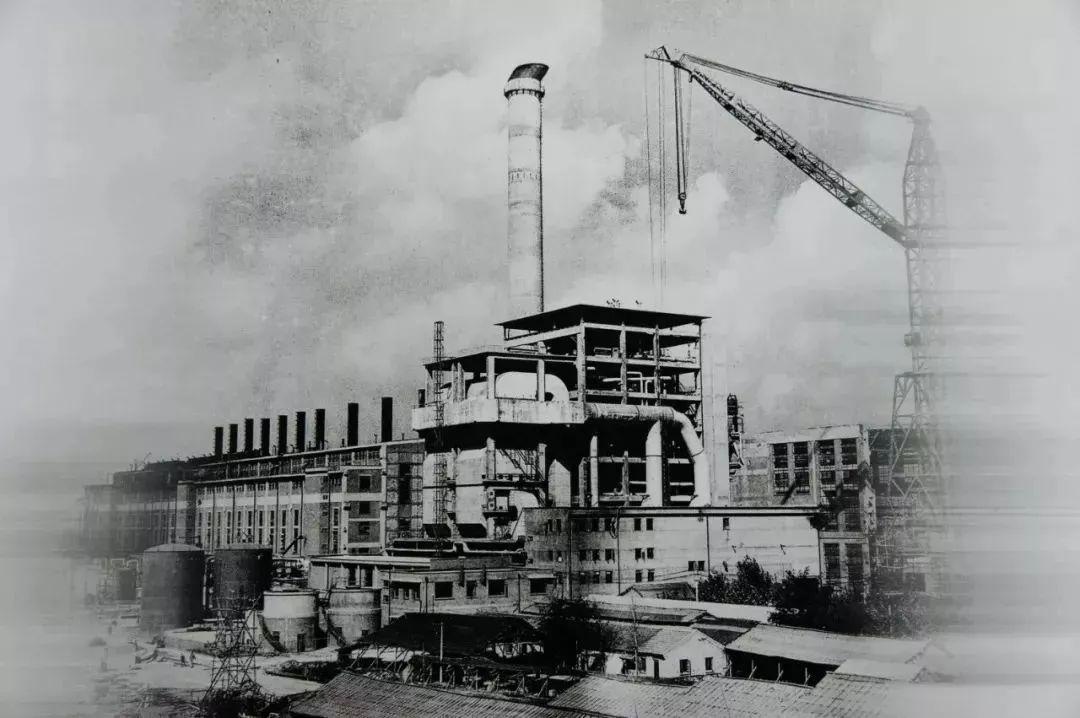

一期工程 国家计划委员会于1954年5月24日批准青山热电厂一期工程兴建计划,燃料化工部下达设计计划任务书,总投资约6亿元。电厂设计从1954年下半年开始,由前苏联国立设计院火电设计院莫斯科分院承担。设计历时近2年。1955年11月21日,青山热电厂破土动工,工程由武汉冶金建筑总公司总承包,设备安装工程由电力部武汉基本建设局第四十一工程处承担。1957年8月,容量为2.5万千瓦的一号发电机组建成发电,从而形成以青山、武昌、汉口等3个电厂为电源支撑的“青(山)—答(王庙)—下(新河)—珞(珈山)—栖(贤寺)—宗(关)—谌(家矶)—青(山)”35千伏市区环形电网。同时建成一号锅炉,额定蒸发量为230吨/时。一号机组8月21日正式并网发电。《人民日报》为之在显著位置刊登消息,称为“我国电力工业发展中的一件大事”。

1958年2月,容量为2.5万千瓦的二号发电机组建成发电,同时建成二号锅炉,额定蒸发量为230吨/时。同年10月和12月,三号、四号锅炉建成,额定蒸发量各为220吨/时。10月25日和12月25日,三号、四号发电机组相继建成发电,发电容量分别为1.2万千瓦和5万千瓦。1959年2月24日,青山热电厂第一期工程以4号锅炉正式移交生产为标志而告完成,比国家计划提前1个季度。

4机4炉发电容量11.2万千瓦,额定蒸发容量900吨/时,工程投资9022.63万元。发电容量相当于武汉市1949年全市发电总容量的3倍多,占1959年湖北省全省发电设备容量的61.36%。1959年,青山热电厂发电74349万千瓦时,供热102.6万百万大卡。一期工程由前苏联设计,提供锅炉、汽轮机及发电机等主要设备,并派专家组具体指导建设。

二期工程 始于1958年。当时电力需求量急剧增长,供需矛盾突出,武汉、大冶地区严重缺电。国家为了保证武钢等一批重点工矿企业建设和生产的顺利发展,并为在武汉地区增建1座大型氮肥厂准备能源,决定对青山热电厂进行首次扩建。

武汉电力设计院依据水利电力部1957年8月10日下达的计划任务书进行初步设计。在设计过程中,因设备问题几经变化,先后11次更改设计方案,直到1959年8月,国家基建总局指示,青山热电厂二期工程只装1台5万千瓦汽轮发电机组,利用一期4台锅炉的富余蒸汽发电。全部设计于1959年9月完成。土建施工由湖北建筑工业厅第一工程公司四工程处承担,设备安装由湖北省电力工业厅基建局第一工程处负责。工程于1958年9月1日开工,进展较快,全部土建工程一月完成。

五号发电机组系安装国产第三台高温高压5万千瓦汽轮发电机,自动化程度高,同时采用最新技术氢气冷却发电,运行安全,发电能力大,经济价值高,能供10个武汉重型机床厂用电。为了达到年底发电的要求,安装速度从下汽缸就位到运行仅用186个小时,于1959年12月31日并网简易发电。基建投资2252.2万元,形成5机4炉,装机容量增至16.2万千瓦,为当时湖北全省装机容量的51.06%。

三期工程 于1960年1月—10月完成。当时为满足武汉、大冶地区大型厂矿对电力、热力的要求,除安排对黄石火力发电厂扩建外,决定再次扩建青山热电厂。

武汉电力设计院将原定中压型机组的设计改为高压型,锅炉蒸发量为230吨/小时,发电机功率为5万千瓦,全部设计工作于1959年12月结束。土建施工和设备安装分别由湖北省建工厅第一工程公司第四工程处和湖北省电力厅基建局第一工程处承担。主厂房建筑在二期工程中已经完成。1960年1月,开始三期工程建设。在施工过程中,因情况发生变化,只安装了1台锅炉,发电机未安装。锅炉按顺序排列为五号炉,4个月就完成安装任务。试运行后,10月20日正式投入使用。三期工程投资3361万元。至此,青山热电厂设备达到5机5炉。

四期工程 兴建于“三五”计划期间。当时电网内虽有白莲河、富水、陆水3个水电站正在建设,计划新建的江北新电厂也在选址,但短期内均无投产的可能,系统内缺电负荷只有靠已有电厂的扩建来补充。于是国家决定对青山热电厂进行第三次扩建。中南电力设计院依据国家计划委员会1964年2月的批文完成初步设计,1964年6月修改设计完成。1965年10月,安装2机2炉(编号为六号机、炉和七号机、炉),投资3566.1万元。

1965年2月12日,成立青山热电厂扩建工程指挥部。土建工程由湖北省建工厅第一工程公司第一工程处承担,设备安装由湖北省电力工业厅基建局第一工程处负责。工程于2月中旬动工,六号机、炉组按初步设计型号安装,发电机容量5万千瓦,锅炉蒸发量230吨/时。蒸气管、给水管、循环冷却水管均与老厂母管接通。1966年10月28日投产,武汉电网遂形成以青山热电厂为电源中心、以110千伏双回路“青(山)—珞(珈山)—锅(顶山)”干线为输电大动脉,由110千伏输电线路及变电站和35千伏环网构成的110千伏-35千伏城市高压供电网络,并与湖北省电力网的黄石、陆水、白莲河等地紧密联系,成为湖北省电网的核心。七号机组按修改后的设计型号安装。整个机炉组为单元制,其发电机为国内第一台5万千瓦双水内冷发电机,汽轮机为国内第一台中间再热超高压凝汽式(作为发展超高压中间再热模拟机组安装的),锅炉蒸发量为185吨/时。

七号机组的安装,正处在“文化大革命”时期,设备不能一次到齐,安装工作断断续续,1970年12月安装完毕,26日并网,简易发电。投产以来,未曾带满负荷,而且临时检修频繁。四期工程历时6年,安装2机2炉。至此,青山热电厂发电机总容量为26.2万千瓦,占当时全省装机容量的18.56%,锅炉总蒸发量为1545吨/时。

五期工程 兴建于“四五”计划末期。1973年8月,经国家计委批准,决定在青山热电厂扩建1台1.2万千瓦和2台10万千瓦凝汽机,编号顺序为八号、九号、十号,并留再扩建1台的余地。投资7076.4万元。

中南电力设计院依据国家计划委员会1973年批复的《青山热电厂扩建计划任务书》进行设计。土建任务由国家建委第三工程局二公司三处和施工公司承担,设备安装由湖北省水利电力局一工程处负责。1974年春动工。为加快工程建设步伐,适应武钢“一米七”轧机工程投产后的用电需要,成立了湖北省青山热电厂扩建工程指挥部,划为武钢“一米七”轧机工程建设指挥部第八分部。因八号机组暂时无货,未能安装。八号炉则于1976年12月30日建成投产,容量为220吨/时。1977年后,五期工程加快建设步伐,当年11月23日九号机组投产发电,容量为10万千瓦。1978年1月30日十号机组并网发电,容量为10万千瓦。五期工程实际完成成套发电设备2机3炉,容量20万千瓦,锅炉蒸发量为1040吨/小时。时青山热电厂发电机总容量达46.2万千瓦,占当时湖北全省装机容量的25.6%。年发电量285911万千瓦时、供热量2616584万百万大卡,对改善湖北省水火电源配合比例、系统稳定条件、提高供电的可靠性和电能质量、缓和电力紧张局面起到重要作用。

六期工程兴建于“五五”计划期间。时湖北电网的装机容量已达180.92万千瓦(1万千瓦以下的电厂未计在内)。但是水电所占比重过大(约占70%),输电距离长(约600公里),枯水期缺水和运行不稳定的问题一直比较突出。为了尽快扭转湖北电网不稳定局面,满足国民经济发展的紧迫要求,国务院批准了青山热电厂的扩建工程。

扩建工程计划安装发电设备1机1炉,容量为20万千瓦,选用超高压中间再热凝汽式机组,机组按单元制设置。全部设计工作由中南电力设计院承担,于1976年11月完成。

六期工程于1977年初动工兴建,此时,五期工程尚在紧张施工之中,土建施工和设备安装任务分别继续由负责五期工程的单位承担。工程进度快,1978年11月和12月相继建成蒸发量为670吨/小时的十一号锅炉和容量为20万千瓦的十一号发电机组,基建投资6369.5万元。十一号发电机组是湖北安装的第一台20万千瓦大容量火力发电机组,安装质量良好,发电并网一次成功,对改善湖北省电源部署、缓和电力供需矛盾、为武钢一米七轧机试车和正常投产提供了动力,为湖北省国民经济的发展发挥重要作用。

1977年-1978年,青山热电厂共建设3炉3机,合计蒸发量为1490吨/小时,发电装机容量为40万千瓦。六期工程完工后,11台高温高压锅炉总蒸发量为3255吨/小时,10台发电机组总容量66.2万千瓦,占湖北省装机容量的24.31%。1981年,对五期扩建工程遗留下来的八号发电机进行续建,并于同年12月发电供热,容量为1.2万千瓦。至此,青山热电厂装机总容量为67.4万千瓦。

青山热电厂最初是为武钢配套设计建设的,自电厂出线多达50余条,在大型电厂中实属罕见。其中直配武钢的10千伏馈电线路就有29条之多,出线走廊拥挤不堪。加上接入电网的电压等级偏低(110千伏),带来电力外送能力受到限制及削弱电网中电源之间的联系、降低电网灵活性和适应性等诸多弊端。1984年12月,建成青山热电厂第一条220千伏出线—青山花山线,提高了青山热电厂的上网电压等级。

七期工程 1991年,国务院在全国电力行业推行“以大代小”技术改造政策,计划在湖北投建1台30万千瓦燃煤机组。青山热电厂地处湖北电网中枢,担负着向武钢供热、提供保安电源的重任。但1号~5号机组运行30多年,已进入超期服役阶段,且煤耗高,其他机组设备状况差,每年大修费用投入巨大。为此,向国家申报扩建1台30万千瓦机组。1991年12月,中南电力设计院完成可行性研究,证明在青山热电厂以高参数、大容量30万千瓦机组替代超期老机组,进行电站设备的技术改造是可行的。

1993年12月8日,中华人民共和国审计署下达《关于青山热电厂“以大代小”工程(30万千瓦)申请开工前审定的意见》,同意青山热电厂具备开工条件。30万千瓦机组采取招标方式确定由湖北省电建二公司承担,烟囱工程由一冶筑炉公司承担,翻车机室土建施工由一冶二公司承担,循环冷却水塔由东北电管局烟塔公司承担,输煤系统、通讯系统、照明系统安装由工厂自己承担。

在施工过程中,建设者克服场地狭窄、施工队伍多、交叉作业多、设备到货晚、地质情况和地下设施复杂、资金到位不及时等许多困难,完成电厂老燃油系统厂房、设备及配套附属设施的拆迁还建,建铁路专线12公里,挖土16万立方米,填土13万立方米,浇灌混凝土16万立方米。锅炉超水压试验一次合格,锅炉点火一次成功,汽轮机整机启动一次冲转达3000转/分,一次并网成功。30万千瓦机组建设历时2年半,1996年8月7日30万千瓦机组正式并网。