考寓一词对于今人而言略显陌生,但在千年前,却是科举考生“鱼跃龙门”前的最后一站——外地考生在考试所在地复习和寄住的场所。

初秋的早上,来到位于金华市区将军路81号的永康考寓。天井前,摆着7个座位,阳光洒入,昔日考生诵读四书五经的声音仿佛还回响在耳边。

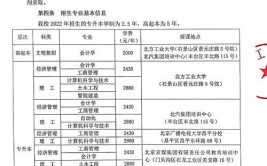

不过,在院落的厢房里—考生住宿、读书的地方,现已被布置为科举文化展,不久将对公众开放。史料记载,八百年间,金华共出现4位文状元,7位武状元,更有进士915位,可以想象的出,科举鼎盛时期这儿考生济济的热闹景象。

在院落的另一间屋子里,摆放着胡凤丹及儿子胡宗懋编刻的《金华丛书》。清同治、光绪间,《金华丛书》《续金华丛书》两套丛书开启了江浙地方文献编纂风气。之后,《武林往哲遗著》《武林掌故丛编》《永嘉丛书》等才如雨后春笋涌现。

自南宋迄清,浙东学术构成中国学术的核心。而在南宋与元代历史上,浙东学术的中心在古称婺州的金华,直到明中叶阳明心学崛起后,才始移至绍兴、宁波。学术的鼎盛与官学的繁荣在这儿交相辉映。

永康考寓为明末清初建筑,分前中后三进。门前有旗杆石立于两侧,门厅前有如意踏跺,门楣下有壁画和多方匾额“永康考寓”“永邑遗风”等,正面有孔子像。二进中厅为主体建筑,则作日常聚会之所。三进后堂为先贤祠,地势逐阶而高,为祭祀场地,供奉有“魁星”“文昌”“关公”,春秋两季都要祭祀。考生试前则要顶礼膜拜,祈求功名利禄。东西厢房则为考生住宿、读书地方。

事实上,一般考寓的规模都较小,都是三合院或四合院式样的民居建筑,进深较浅,只能放一桌一床,窗户却开得很大,便于考生采光读书。

考寓和试馆是同一概念,科举时代,位于金华古子城的太平天国侍王府,曾是清朝的试士院。院试临近,金华府辖属的八县考生便云集此地,在周边的试馆、考寓里,进行考前最后的冲刺。

有人做过不完全统计,几十年前,上了规模的试馆、考寓,古子城一带仍可以找到30余处,比如湘岩试馆是兰溪人祝湘岩出资建造的,吴家试馆是永康厚吴村出资建造的,此外还有两处由乡绅和县衙出资专供贫困考生居住赶考的浦江浦阳公所、婺州公所等。

酒坊巷湘岩试馆 葛跃进 摄

位于酒坊巷80号的“湘岩试馆”是金华另一处保留得比较好的考生寓所,门额上还留着“湘岩试馆”的石刻是兰溪祝隆修建的。穿过湘岩试馆的门厅,四合院内共有10个房间。面积稍大的也不过10多平米,其余6间则只有6~7平方米。如今的湘岩试馆里,住着几户老金华,庭院内种花养鸟,倒也有几分闲趣。

再往北走,酒坊巷北段(原名太史巷)223号写着“吴家试馆”;边上一处曾是武义的考寓,刻有寓名的石额已无处寻觅。

不过,随着时光流逝,如今保留得比较好的只剩下酒坊巷的兰溪湘岩试馆、永康吴家试馆、东阳程家试馆,将军路上的永康考寓、八咏路上的徐家古里等。

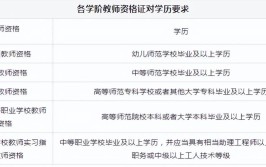

几千年来,科举考试是政府选拨官吏的主要方法和手段,也是学子走上仕途的主要途径。从某种程度上说,科举制改善了之前的用人制度,“朝为田舍郎,暮登天子堂”,部分社会中下层有能力的读书人进入社会上层,获得施展才智的机会,而金华保存了大量我国最为完整、最有特色的科举文化孑遗——古代考寓、试馆及清代试士院遗址实在是一件值得庆幸的事。