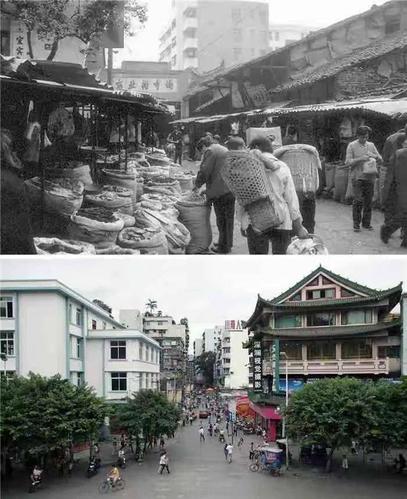

老商业局,几个“活伢”的故事

文/左旭 图/许章虎

一九六五年左右,我们家从街河口老百货公司搬到商业局院子里。

其实也没多远,街河口出来就是南正街。

那时,都是麻条石路,往东走大约四五百米就到了商业局。

商业局对面是银行;左斜对面是盐仓库右斜对面是生资公司。

盐仓库往南正街这边是岳阳饭店,再就是一排木板子楼。

一楼临街门面则是做一些划玻璃、修锁等等生意。

搬到商业局比街河口的条件好多了,至少不像街河口的住房那样,有老鼠咬脚趾头。

我们家住的那房子,窗口正对大门,旁边是邮电局食堂。

小时候,实在没事干,早上的第一件事,就是在食堂炉子里倒出来的煤灰里扒拉。

干嘛呢?就像京剧《红灯记》里李玉和表扬铁梅大姐一样拾煤渣。

我们家住在两条十字交叉的巷子里,竖着的巷子是进出通道,横着的巷子住了八户人家。

别小看这八户人家,其中就有三个局长和一个南下干部。

我们家对面是夏国康局长,隔壁是一个姓罗的,斜对面的是郭某。

过人行道第一户是南下干部张洪老局长;他对面的姓肖,再过去就是叶某某和王来生局长。

街上的老同志,可能都认识这些人,有两个算是岳阳城里的风云人物。

印象深刻的一件事是,我们搬过去不久,就和王来生局长的几个儿子混熟了。

有一天,王来生的儿子喊我们过去帮忙,跑过去一看,乖乖,地下摆了长长短短的刀。

那可是真家伙,还配了很漂亮的刀鞘。

王局长的大孩子在岳化某厂上班,举起一把大锤子要将这些刀都锤烂,送废品收购站做烂铁卖。

估计是“文革”开始风声紧了。

我还小只能是站在旁边看热闹,现在回想起来真可惜,如果留到现在不谈钱的事,光那些文物的价值就不可估量……

住在商业局里的一大帮孩子,婆婆老老都称他们为“活伢”(伢,父之意)。

我们对门住的夏局长,他们家有一个小儿子好像小名叫勇勇,年纪三四岁。

现在说起来那小朋友很聪明,接受能力、模仿能力很强。

那个时侯一个单位几十百把户,只有一个公共厕所。

所以呢,每家肯定是有一个起夜方便的器皿。

有钱人家都是买塘瓷痰盂;穷的都是几毛钱一个的瓦罐或者是“夜壶”。

每日早上,公厕边倒马桶的人最为壮观。

聪明的小勇,每天看着对面的娭毑用锅煮饭,便萌生煮一锅饭之意。

米和水在缸里都可以舀到,就是饭锅挂在墙上拿不到。

小勇在屋里头左转右转,终于发现爸妈的床下有一个可以煮饭的东东。

于是十分高兴地端到煤炉子上,从米缸里舀两筒米,反正煮饭的东东里有现存的水。

然后放在煤炉子上,两手左右扇动。

过了一会,小勇朝我们大喊:“饭好啰!

热气喷喷的大米饭……”那东东其实就是她妈妈的痰盂。

饭热气喷喷的同时,骚气也喷喷。

小勇把他妈用的尿盆煮饭,自己还很骄傲哩。

还有一个“活伢”,是同院子的徐文建同学。

他们家里挺宠着他。

有一次,单位食堂里百年难遇炸油条,他们家一买就是几十根,望着金灿灿的油条,我的口水加哈达子一直保持二十公分左右磁悬浮状态。

徐文建同学一手一根向院子里的孩子炫耀。

最后吃完了伸出油乎乎的双手,很得意地说:“这咯油啊不能浪费,要摸在脑壳上头发就长得青些。

”说完先舔舔手掌吮吮指头然后两手往头上擦揉。

还别说,几个小朋友扎堆一起,只有他头上亮亮的黑油油的。

吃完吹完大伙儿玩累了,就在商业局与供销社三楼之间的木头做的通道上倒下来休息。

等到各自屋里娘老子喊这个化生子,那个贱骨头回家呷饭,大伙才一惊而起。

这时,徐文建同学两手不停地抓手,一边说头痒死了痒死了,我们仔细一看原来他头上爬满了蚂蚁……

小时候,我们真是太顽皮了。

商业局院子里种有葡萄树。

我们从葡萄叶子发芽吃到中秋。

每天午饭后,我们一群人必定在葡萄树下闹腾,想尽各种办法把熟了和未熟的葡萄弄下来。

于是,吵得南下干部张洪局长午睡不成。

张局长气急败坏,常光着膀子用北方话对我们破口大骂。

不久,对门的夏局长不知搬哪了。

没多久又搬来一户。

这又是一个“活伢”,他就是同班同学张立新。

从此,在商业局里住过的人都知道,大院里开了两家“铁铺”。

“铁铺”分别是张氏一家,左氏一家。

张家二男一女,我们左家三个都是站着屙尿的。

每天不是张家鬼哭狼嚎,就是左家叫喊连天。

哭喊声两家遥相呼应,此起彼伏。

那年代什么都匮乏。

别说物质生活(买啥都要券),就是文化生活也少。

张、左二家“铁铺“在某种意义上,还给大院增添了一些话把子和乐趣。

每当哭喊声响起,整个大院寂静庄严肃穆。

等到孩子们的哭声差不多抽泣哽咽气弱时,大院里的叔叔伯伯大娘大嫂就及时出现了。

有劝导的,有假装斥责的,听得最多的话,我如今还记忆犹新∶“算哒算哒,莫打狠哒……”我特别恨说这句话的人,因为每次有人说这句话,父母又开打了。

张、左虽然同开“铁铺”,但各有各的手艺活。

不晓得张同学印象深不深?张同学母亲赵姨的铁匠手艺,让我一边看,一边同时夹着两胯战战兢兢。

张同学的老娘,“打铁”有一套。

赵姨个高力大,她头顶住孩子,左右开弓上下其手往大腿胯部狠狠地掐着。

手法娴熟,钳、旋、扯三种手法交替进行。

可怜张同学和他兄妹,鼓着一双大眼基本上是白多黑少,嘴巴张大直径估计得有十余公分,歇斯底里的喊声高达一百八十分贝。

当好心的邻居们劝开后,张同学的腿膀至少增大一寸围,红白相间夹杂青紫,一瘸一拐地离开……

张家“铁铺“熄火后,我们左家开门做生意。

张、左“铁铺”当然手艺各有千秋啰。

我们左家三兄弟总是同时挨打。

往往是一声尖叫响起,由开始一个人的独唱(叫)转为合唱(叫)。

张、左二家手艺不同,结果也不一样。

理论上来说,张家节能一般赤手空掌;左家则耗物,需备长约二尺宽二寸厚二分竹板,竹板一头砍几条小丫丫,效果绝不比张家差。

多少年过去了,我仍心有余悸。

有时上山游玩偶遇几根竹子,除了胆颤心惊就是毕恭毕敬,这是父威母慑呵!

反正院里的人们看多了见多了也习惯了,有几个文化高的叔叔伯伯还研讨过,最后命名张氏“铁匠铺”产品为“红烧膀子”;左氏“铁匠铺”则命名为“楠竹笋炒肉”或者是“笋丝炒肉”,虽同源但味道大不一样。

不想写下去了。

一则太丢人;二则有点想哭的感觉,因为当初打我们的人都不在了。

父母的心肯定是好的,“棍棒下出孝子”嘛,记得那时教育孩子说法还很多呢,什么“三句好话当不得一马鞭”“伢崽子像面锣,有事冒事锤二砣”“扁担下出英雄”……

在商业局,我们家三个男伢崽算是最调皮的了。

反正十来年后我们搬家时,后面一堆婆婆老老朝我们作揖,异口同声地说“好!

好!

好!

走了三个活伢。

”

不过,几十年过去了,当年商业局大院里的“活伢”,如今绝大多数都没有让父母失望。

作者简介∶左旭,男,1960年出生,巴陵老街坊。

爱交朋友,爱旅游。

七六年下放君山,七八年招岳化,现退休。

巴陵老街故事本公众号目的:挖掘整理巴陵老街故事,传承再现巴陵文化,扩大文学艺术交流,促进社会和谐,推动社会进步。

本公众号以此为交流平台,聚集巴陵各路精英人士,为实现上述目的而努力。

585篇原创内容

公众号

编审:蒋正亚 公众号管理:严小平