作者:九木

当年的师生,当年的故事和青春,都并在今天一个叫做“八一大合堂”的群里了。往事如烟,当年离散的莱阳,像沉入河底的石头,岁月流过时,仍有回响。

莱阳师范校园

一

没有想到会与莱阳再次相遇。

人生几十年,行色匆匆。所遇各路友朋各色山水有可能永远铭记,也有可能过目即忘。

2016年的12月6日,在一座南方城市的傍晚,突然接到一条微信,是当年我教过的学生。在莱阳。

那些在岁月长河中渐次石化的过往瞬间复活。

当了近四年的教师之后,我离开了。迄今,已过去三十多年。

生活如此平庸繁琐,我已经忘记了太多,大家都忘记了太多。但那一刻,又有许多清晰的记忆。

12月7日,学生们把我拉进了“八一大合堂”微信群。八一,即当年的八一级。

二

我的随遇而安,成就了我与莱阳的缘分。

大学毕业,没有更多的想法,就在毕业去向表格上填上了“服从分配”,于是成了莱阳师范的一名语文老师。

离开许多年后,当莱阳已成为回忆,才在网上关注过莱阳师范。这座建立于1934年2月的公立学校,在中国革命中发挥过巨大作用,在中国教育史上有着重要地位。

这是一座有着深厚文化底蕴,有着浓厚学术氛围、有着各种教学规范、纪律严明,环境优美的学校。

那时,我却没有在意这些。我所在意的,是莱阳每天早上有一班车可以回家,家在邻近的栖霞县,我的周末便可以在父母身边度过。

那时,大学毕业不仅分配工作,还有住房。两人一间的集体宿舍,非常适合刚刚毕业又没有成家的年青教师。我先后与音乐老师李翠岚、语文老师戚晓杰共居一室。

后来结了婚,与爱人两地分居,按规定,学校还是分了一套小两室的房子给我。

有了住房,饭却是在学校食堂里打,厨师们变着花样调剂伙食,那时也没有地沟油和转基因。

学校纪律森严,教工们要与学生一样起早,跑操、早读、晚自习,还要应付各种检查,尤其是卫生大检查。检查员有时是戴着白手套去摸窗框,让我们心有恐惧。

于是,年青教师不免牢骚。记得后来我还根据这些牢骚写了一篇小说《假如我是校长》在山东省一家刊物发表,总是感觉森严的校纪约束了自由思想。

多年之后,当我经历了更多,才感觉到当年的浮浅,才认知了这种严谨治学和严格规范管理的重要。

上世纪三十年代的莱阳乡师

三

在胶东,莱阳不算富庶之地,但半岛物质的丰裕还是处处体现。南北五谷十分丰盛,水果和海鲜都伸手可及。莱阳梨闻名遐迩,栖霞苹果近在咫尺。

莱阳师范左邻莱阳中医药学校,右邻莱阳农学院,主干道接轨处又坐落着莱阳的电影院。尤其是驻扎的军队让人感到安全指数的可信。

那时,我们都很单纯,除了上课,没有别的活动,最多,串串邻校。莱阳中医药学校静幽雅致。日本电影正火,两校的年轻教师约好一起去看《排球女将》,谈论着小鹿纯子的美发。

莱阳农学院,地盘大,绿植丰厚。偏爱那个果园,闺密们曾去买梨,便宜得让人咋舌,有风吹落的酥梨,园里便多多赠送,摔裂的梨是最好吃的。此后,不论是大城市还是小山庄,再也没有找到过那样的梨。

我们美丽的师范校园,让人有诗意栖居的感觉,楼房倚红偎翠,晨曦与晚霞都正好,风声雨声读书声。

我记忆中的老园丁,瘦瘦高高,面容祥和。从他那里,我认识了榆叶梅,认识了美人蕉和含笑,知道了校园还可以和花园一样。

就这样在莱阳过起了日子。很舒心。

四

记得有一个水果菜市开在一个树林里,闺密们背着帆布挎包,挑选草莓、水蜜桃、葡萄、各种瓜果蔬菜,野生蘑菇。半岛特有的新鲜和味道弥漫了我们的味觉。

偶尔有拉海鲜的货车,送来沿海的蛏、蛤、螺蛳,我们便用热得快,煮一脸盆。

学校里分发大米、鸡蛋、冻带鱼、肉类、大白菜、粉丝......

那时候,我们并没有体会到,这才是庸常生活里的温暖。

写到这里,不禁想起80后90后的大学毕业生,他们蜷缩在城市屋檐下,为生计所累,为房子所迫,他们叫外卖,赶地铁,在城市的街道上挤来挤去,周末便一觉睡到日西斜,世俗生活的乐趣离他们太远了。

莱阳师范老校徽

五

语文组组长聂晶磊老师是一位浑身散发着艺术气息的师长,满口标准的普通话,极具表演天赋,据说当年他参加革命时,演过话剧。

他的拿手好戏是扮演希特勒,课间休息,同事们往往怂恿着他,他便把头发朝下拉拉,盖住额头,以犀利的眼光和手势,再现一回希特勒。

我们的普通话,都是聂老师逼出来的。他的名言是:普通话说得好,连要饭都会要得比别人多。

调离学校时,聂老师带来了相机,在我小小的阳台上,为我和妈妈拍照留念。那时刚刚流行彩照,我调到浙江之后一一收到。

此后,与聂老师通信多年,记得他六十岁退休,还寄来一张彩照,是学校为他退休而筹备的一场晚会。照片上的聂老师身板挺拔,精神焕发。我在浙江时,母亲不止一次问过聂老师,她说聂老师是一位高水平高素质的教师。

不知哪年中断了信件。一晃三十年,不知聂老师是否安好?

还有邵老师(后来她去了文登还是威海?)、胡老师、位老师、魏老师、王明兰老师、李渭芝老师、小单老师......去了团省委的刘春鹏,去了青岛大学的戚晓杰,你看,我没有忘记,今天依然能一一说出。

六

我教的是语文基础知识和阅读写作两门课,当年才三十出头的邵老师,慷慨地把她的教案借与我参考,引领我一步步走上了讲台。

分到我手下的一共是五个班,有中师班和民师班,还有一个美术班。

除美术班外,一样的内容一样的教案,被老师们称为“一个头”。教到后三个班,基本上可以只拿两根粉笔上阵了。

当时分管教学业务的李校长,在听了我几节课后,评价说“这是个很有前途的语文老师”,其实我知道,唯熟尔。后来我没有继续当教师,想起来还有点黯然神伤。

在八十年代文学大潮的蛊惑下,和许多青年一样,热衷于写写画画,当时在省刊物上发表过诗歌,有稿费寄来时,引起艳羡,还有位数学老师专门找到我,说是取经,说一首诗歌的稿费相当于一个月的生活费,我还热情地提供了杂志社的投稿地址。

就是那几年,认识了诗人宋文华,小说家于雷娃等莱阳作家,有时,来了省里或地区的大作家,还会积极地去见上一面。

前几年,还偶尔与宋文华有过电话联系,收到他寄来的作品集。微信兴起之时,换了智能手机,一批号码消失,宋文华的也在其中。

算起来,他也该退休了吧?

莱阳师范新校徽

七

第二年,马校长找到我,让我当班主任。这是一个我力所不能及的任务。

我极力阐述我在管理能力上的缺陷,论证一个没有铁的治理手腕的人,是不能当好班主任的。

后来的事实证明,我不当班主任是对的。

当我看到同学们为考试题而作难时,就有告诉他们答案的欲望,当我想要批评某个同学时,看到那低头认罚的样子,就会不忍心。中师班的学生年龄小些,尚能偶尔批评,民师班相当一部分学生与我年龄不相上下,有的比我还要年长,就有些下不了手。

调皮的学生是有的,但还没有让我下不了台,因而我很感谢学生们对我的宽容与接纳。

我一直以为自己是个不称职的老师,自己对职业理想也没有明晰的认识。

大学毕业时,想过考研,在莱阳又一度萌发考研念头,曾与戚晓杰一起复习过,终因一些羁绊未能去试。戚晓杰从兰州大学研究生毕业之后,去了青岛大学,后来读了博士了吧。

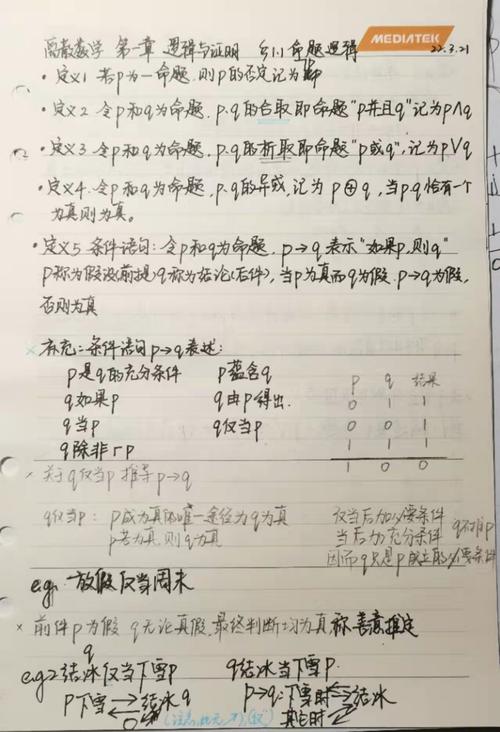

时过多年,当我收拾书橱看到当年曾经复习过的汉语,做的考研的笔记时,会感慨人生其实就是这么一两次的犹豫决定的。

八

因为在省刊上发表过一些作品,烟台市文化部门要调我去烟台,记得马校长听说后找到我问:怎么?想当作家啊?

烟台的张象吉老师一直在关注着我的调动之事。1983年的冬天,张象吉老师又一次来到莱阳,告诉我说,过了年就可以调过去了。

那时,我所敬佩的诗人林雨老师和作家矫健都在烟台创作室。文学又像磁石一样吸引着年青的我,应该说,对这次调动我很期待。

这时,远在浙江部队的爱人来信告诉说,他已经办好了我的调动,调入他所在的县城。此前,一年一次的探亲假,长途跋涉十分辛苦。那个时候,分居两地的夫妻办调动十分不易,能在一两年内办好调动,简直是奇迹了。

最终,我还是选择了浙江。

三十多年之后,偶然感念起张象吉老师,便在网上寻找他的下落。只看到与他文章相关的信息和淘宝上他的作品,人仍不知所终。

我记忆中的教学楼

九

现在我已记不清楚在调离之时是怎样与莱阳告别的,只记得那是一个黄昏,一群学生们赶来送我。

那时没有出租车和快的打车,学生们集合了几辆自行车,载上了我和我的行李。

火车站在十几里开外,一条乡村的土路。

路很荒凉,冬天的北方,所有的植物都落叶了,寒冷且寂寥。坐在学生们的自行车上,感受着土路的颠簸,就这样,我离开了。

此一去,山高水远。

十

三十多年后的一个晚上,已经加了微友的学生发来了一条微信:老师,你还记得你发表过的诗歌吗?说话间,他已传了过来:

千里遥遥/你寄来一块礁石/ 真让我思来想去/费尽神思/你是说爱我像岩石一样坚定/还是说你要像礁石/做大海的忠诚卫士?

我在记忆的大海中打捞着。

是的,那是发表在山东一家刊物上的一首小诗。那时,年轻。曙光在前,阳光在后。诗是写给那位军人的。

军人后来成为爱人,再后来成为路人。

物是人非。沧海桑田。

十一

八一大合堂的六十多位同学都以网名活跃着,我小心翼翼地在他们的发言中寻找当年的影子。

身影在晃动,渐渐地,有了音容笑貌,有了活动。渐渐地,融入上个世纪八十年代初期莱阳师范校园,教室、操场、宿舍、礼堂的灯光、校园小路,

那么多的同学们,我竟然一一想起了他们的名字。在他们传来的照片中找寻当年。

还有那位总是不苟言笑的老门卫。

老门卫,几次在半夜为我打开学校的大门,因为我从南方归来的火车,是下半夜抵达。

莱阳是我的驿站,是我走出大学校门的第一个家,那些青涩稚嫩的笑脸是迎接我的第一缕曙光。

如今,那些青涩稚嫩早在岁月的磨砺中变得挺拔、稳健、厚重了。当年的姑娘小伙已经进入知天命之年,有了成就,有了丰厚的人生,有的儿孙满堂了。

十二

1989年10月,告别浙江,我来到安徽淮北,转型为媒体工作者。2016年1月退休。

2016年夏,莱阳师范迁往烟台市,与鲁东大学合并。

当年的师生,当年的故事和青春,都并在今天一个叫做“八一大合堂”的群里了。

往事如烟,当年离散的莱阳,像沉入河底的石头,岁月流过时,仍有回响。