铁匠炉里共有八位铁匠,最大的七十多岁,最小的二十多岁,八位铁匠中的三四位有师徒传承关系,算下来,七十多岁铁匠是二十多岁年轻铁匠的师祖了。

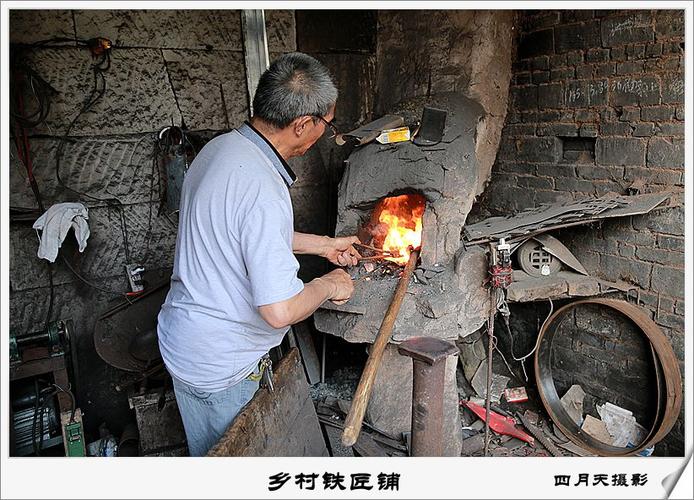

铁匠炉也称“铁匠铺”,传统的铁匠炉是屋子里放个大火炉,炉边架一风箱,风箱一拉,风进火炉,炉膛内火苗直蹿。当时永宁铁匠炉已经用大功率鼓风机取代了风箱,燃料也是最好的焦炭。

随着烟冲冒出的汩汩白烟,热火朝天的铁匠炉里,小锤指点,大锤抡起,有节奏的碰撞着烧得红透的铁块,散发出的火花,有弹性、有韵律,带着节奏,回荡在永宁的上空。

铁匠炉为民间称呼,因其前身是生产队的铁匠炉,所以老百姓继续沿用了这一称呼,其实正式名称为庄河县尖山重压厂,但重压厂这个名字当地老百姓鲜有人知道。

铁匠炉不但技术过硬,口碑也很好。自成立以来,铁匠炉即定下两个规矩,这两个规矩直至铁匠炉解散的那一天也未曾有丝毫的改变。一是不为任何人锻造刀、枪、剑、斧等兵器,无论对方给多少钱。二是当地老百姓过来找点小零件、小铁器或者用一下电气焊的,一律免费。

铁匠炉主要业务之一是锻造,锻造的产品基本都是农业生产相配套的农具,比如犁、耙、锄、镐、镰等,也有部分生活用品,如菜刀、锅铲、刨刀、剪刀等,此外还有如门环、泡钉、门插等。

这些农具现在因为机械化原因,生产起来相对简单,但在当时,都是由铁匠一锤一锤锻造出来的。

永宁铁匠炉因为拥有技术高超的铁匠,以及使用了上等材质,所以锻造的农具往往可以使用很多年,即使现在,当地依然有人家在使用当年铁匠炉锻造出来的农具或工具。

除了这些业务外,铁匠炉还给牲口补掌,也就是民间常说的“挂掌”。给牲口挂掌对于铁匠炉来说属于基本业务,自铁匠炉建立伊始即开展的业务,但对于周围“看眼儿”的人来说,会觉得非常新鲜、有意思,非常的过瘾。

给牲口挂掌,首先需要把待补掌的牲口固定在铁匠炉院子的架子上面,禁止其随意活动。接着用钳子把原来的铁掌弄下来。然后,把已经在炉子里烧得透红的烙铁放到马掌上,烙铁在马掌上发出滋滋的声音,周围弥漫着焦糊的味道。

此时,周围的人都会为牲口捏一把汗,甚至会质问正在使用烙铁的年轻铁匠,为何要如此残忍,拿烧红的烙铁去烫牲口的掌?

年轻铁匠听了,微微一笑,说你们都错了,牲口的掌就像人的指甲一样,长得越厚,越不舒服,如果不及时修理,会影响其行路、拉车。用烙铁烧它,再将掌削薄,牲口会非常舒服。所以你看,此刻是不是感觉这匹马很舒服?听了年轻铁匠的话,以及看着他熟练的用刀一片一片的把马掌削薄,果然如此。

这一刻,牲口好像舒舒服服,一点儿也不乱动,完全在享受这一过程。年轻铁匠把马掌削到合适厚度后,找来新的铁掌,然后用马掌钉将铁掌严严实实的钉到了马掌上。

只有二十多岁的年轻铁匠,技术非常娴熟,补起掌来游刃有余。每一个待补掌的牲口,经过年轻铁匠的一番操作,很快又恢复了往日的活力,车老板个个也都满意而归。

如今在直播平台上,给牲口挂掌的视频常常引起强烈关注,观看人数甚至达到10W+,如果那时候铁匠炉可以直播的话,估计也能吸引大量关注。

铁匠炉还有一项重要业务是生产冲压弯头。弯头的作用是改变管路的方向,冲压弯头,是用模具冲压制成的弯头。铁匠炉可以生产最小直径25毫米,最大直径89毫米的冲压弯头。

铁匠炉从外面采购合适规格的铁管,然后根据弯头长度把铁管裁断,再把裁断的铁管放到炉子里烧,接着把烧红的铁管放到模具里冲压,再将经过模具冲压的半成品固定在机器上,用机器将弯头的两边削平整,最后在弯头上面涂上油漆,即形成成品。

在铁匠炉的所有业务中,生产冲压弯头的利润是最高的,如果仅凭给牲口挂掌或锻造农具,并不能维持铁匠炉的基本生计,所以冲压弯头业务对于铁匠炉来说至关重要,铁匠炉对此也高度重视,继续发扬精益求精的精神,确保每一个弯头都能保质保量。

冲压弯头不仅在永宁铁匠炉生产,在尖山乡的其他地方亦多有生产,比如德令村元吉屯、大崔村南王屯、永胜村以及尖山乡政府所在地的工厂等等。

当时,尖山乡的冲压弯头生产已形成一定规模,产品也辐射了不少区域,并且在外面具有相当知名度,但最后却落得全军覆没的结局。

彼时的格力电器还只是珠海的一家小规模只能生产塑料件被称作“冠雄塑胶”的工厂,娃哈哈集团也只是杭州市上城区只有三名员工的校办企业经销部。尖山冲压弯头的竞争力和影响力并不比塑胶厂和校办企业经销部逊色,但最后却消失在精彩纷呈的历史舞台中,这不能不说是令人遗憾的事情。

铁匠炉还有一项业务是给“皮化”厂做“平车”,平车具体是什么,当时不得而知,后来据铁匠介绍,是运盐车上的部件。

平车的订单量也不少,但订单来的往往都比较急,为了确保交货期,那时的铁匠炉经常晚上加班作业。

随着屯里的狗吠声伴着那最后一抹晚霞落山,早早吃过晚饭的人们,在家中准时锁定电视剧《霍元甲》时,铁匠炉里则迎来了热火朝天的作业景象,当电气焊的光亮划破天小铁匠炉为大“皮化”厂作配套的序幕正式拉开。夜深了,人未静,天空繁星点点,铁匠炉里如火如荼…

时光荏苒,随着国企改革序幕的拉开,“皮化”厂也慢慢走向了落寞,结束了百年盐业生产的历史,从此不再需要运输工具,铁匠炉自然也失去了平车的业务,曾经的披星戴月只能成为一段美好的回忆。

而面对南方价格更低的冲压弯头,铁匠炉也逐渐失去了这块市场,尽管最后作了最大的努力,包括亲自去大城市开拓市场,但都收效甚微。

虽然铁匠炉每天还是会小锤指点,大锤抡起,节奏和韵律依然,但失去弯头及平车业务后,仅靠锻造和挂掌并不足以糊口。最后无奈,上世纪九十年代,铁匠们精心守护的炉火也到了说熄灭的时候。散伙饭上,八位铁匠酒杯碰在一起,彼此道一声珍重和祝福,虽然表情自然,但心中的酸楚只有他们自己知道。

永宁的夜空依然繁星点点,只是再也不见了那一摊熟悉的炉火,一个曾为永宁及周边村民服务了十五年的铁匠铺子走进了历史。时光如云,渐行渐远。但铁匠炉为村民的服务和付出,以及精益求精的精神、高超精湛的技术和行为世范的职业操守终将被记住。