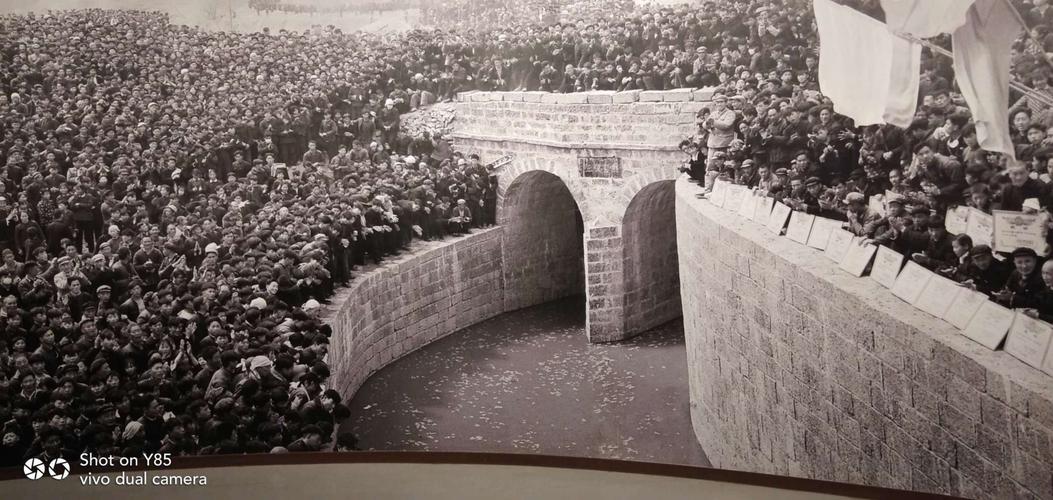

红旗闸,上世纪六七十年代全国掀起的开渠引水运动产物,“水利是农业的命脉”,各地政府号召广大农民大兴水利建设,以期夺取农业大丰收。为满足境内各公社田地灌溉需求,1970年,曲阜水利局负责勘探设计红旗闸,组建了红旗闸施工指挥部,调集了全县(也有一说是全王庄镇)5000余名民工开挖,这五千余名农民都集中在北横沟泉村修红旗闸。所以,那个时候各村里未成年人即便过年也可能是自己在家。

小姑当时也是自己一个人在家,年关将近的一天,临村十四五岁的表哥来家串亲戚,仅七八岁的小姑便带着表哥一起去北横沟泉找家里的大人,那天恰逢下雪,两个半大孩子深一脚、浅一脚的走在湿滑泥泞厉害的道路上,找到奶奶和大姑他们时,身上的棉衣棉裤已然湿了大半。

由于雨雪天气原因,当天并没有开工,奶奶他们都在北横沟泉民舍休息,两个半大孩子走这么远的路又累又饿,奶奶给他们吃了两个地瓜面窝窝头,喝了点热粥暖和暖和就让他们自己回家了,因为工程要赶进度,大人是不能回去的,而且过年也没有回家的。

说到饭食,除了前面所提到的地瓜面窝窝头和粥,还有咸菜辣椒和萝卜,偶有玉米饼子,不过却也是改善伙食时才有,可以说伙食差得很,但老一辈人当时却不这样想,他们认为挖渠沟是为了灌溉田地,庄稼可以多收一些,所以干活都特别起劲。

还有就是工具,当年木头轱辘的独轮小推车推出来了淮海战役的胜利,在修建红旗闸时这样的独木轱辘小推车又派上了用场,除了独轮车,还有铁锨、铁镐、等简单工具,稍高级一点的工具就是独轮车的轮胎是橡胶的,这样可以省很多力气。

工地上,所有人统一在规定时间起床、吃饭、开工、休息:早上听见吹哨声就起床开工,工地上有专人做饭,晚上收工后县里共青团的表演队有时会来工地上表演革命样板戏,这也是当时的农民仅有的可以在精神上得到的放松和愉悦的娱乐活动了。

工程初始,人们可以一铁锨一铁锨的直接把土扔进小推车里,然后把土推出去,约莫到一米半深左右,就留出一个连着通往地面的狭长的平台,平台约莫两个并排小推车的宽度,然后每挖一米半左右就留这样一个平台,底面的人往上一平台用铁锨扔土,上面的人接着升再上一平台继续扔,就这样像接力赛一样,一层一层扔出了诺大的红旗闸。

红旗闸竣工后各村并没有在直接建成二级站,而是全部靠挖垄沟将水从村里的蓄水池引流到农田,这样的情况持续了五六年,直到后来水泵在各村农田灌溉方面的普及,二级站也就此开建。

老一辈人用双手和简陋的工具一点一点的挖出了的水深二三十米的红旗闸,和后来建成的二级站,组成了当年曲阜境内最大的灌溉枢纽。

随着时代的发展,当年的红旗闸因不能满足现如今的农田灌溉需求而迎来了2014年的曲阜市政府对红旗闸开启加固重建计划,于2015年招标并开启重建工作,于2020年验收。重建后的红旗闸闸孔20孔,每孔净宽12 m;拆除上游左岸南干渠引水闸并改建,为1孔,采用箱涵式钢筋混凝土结构,闸孔净宽2 m;拆除上游右岸北干渠引水闸并改建,为2孔,采用箱涵式钢筋混凝土结构,闸孔净宽3 m;完善必要的管理设施,改建管理用房、新建防汛材料仓库及机修车间;在下游设交通桥,桥面宽7.0 m,两边人行道各宽1.0 m。

而二级站,则因为深机井的诞生和可以从地下就可以把水引至田间地头的新式埋管式浇灌网而正式退出农田灌溉的舞台。

如今的红旗闸,成了曲阜境内的观光旅游的打卡胜地,而二级站,则静静的屹立于田间地头,也成为了曲阜乡村不一样的风景。