在竞争趋于白热化的当下,越来越多的年轻人热衷于考证,认为手里多一份证书,求职时就多一项选择,甚至“为了考证而考证”。一些不法分子也借机动起了歪脑筋,不仅损害了消费者的合法权益,更严重扰乱了我国人才评价市场秩序。

长期以来,技术技能类培训中的乱象饱受诟病。除“山寨证书”外,虚假宣传、违规收费、甚至免试发证等现象突出,技术技能培训也是教培领域投诉高发地。

相关人士表示:“国家技术技能类职业资格证书含金量高,社会认可度高,开展此类培训、评价和认证等业务市场蛋糕大,获利能力强,在巨大的利益诱惑下,技术技能类培训认证等便成为部分机构的牟利工具。”这使得“山寨证书”的整治迫在眉睫。

近年来,一些机构和单位以新职业资格、职业技能等级等名义随意举办培训、评价、发证活动,乱收费、滥发证;一些机构和单位虚假或夸大宣传,甚至假冒权威机构名义组织培训、评价、颁发证书等,社会对此反映强烈。

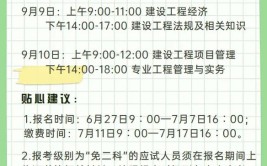

如何鉴别市场上的正规机构和“山寨证书”,成为了广大考生需要分清的首要问题。近期出现了“家庭教育指导师”“碳排放管理师”“健康管理师”一些机构和单位随意举办培训、评价、发证活动,让不少人深陷骗局之中。对面向社会开展的与技能人员和专业技术人员相关的技术技能类培训评价发证活动进行专项治理。怎样鉴别“山寨证书”?如何进一步规范职业技能考核评价,让职业环境更加清朗有序?

“企业应发挥行业作用。在政策、有关标准还没跟上的情况之下,相关行业要坚守行业自律。”我们要及时对社会上的多元化需求作出回应,除基本指导外,还应提供精细指导。这就需要我们加快政策制定、调整和优化的速度。”

同时有关部门应切实承担主体责任,开展技术技能类“山寨证书”专项治理活动,将违规机构纳入信用管理,实施“黑名单”制,提高违法成本,加强约束力度。另一方面,求职者个人和用人单位应提高辨别意识,认准合规机构和查证渠道,从源头杜绝“山寨证书”。