而现在,时代变了。建筑从神坛跌落,变成了大部分人心中“被调剂到这宁愿复读”的专业。且不说普通院校,就连老八校在前一两年,本科、硕士乃至博士都开启了减招、课程改革。以同济大学为例,2023年7月,同济大学官方宣布,将引入“土木+N”的培养模式。2024年教育部发布的《教育部关于公布2023年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》中提到,多个学校的城乡规划、建筑学科本科阶段由五年调整至四年,部分学校接受建筑、规划、景观等相关专业修双学位。

那些已经上车的学生在干什么呢?大一的新生在忙着卷绩点,不是为了学好这门专业,而是为了学好之后,有资格转专业。大二、大三的学生在日常焦虑,大四的学生在准备跨专业读研或是毕业即转行。打开各个社交媒体app,搜索“建筑/城规/景观/土木专业现状”,大多都是吐槽、懊悔、转专业攻略这类内容。

“建筑学毁了我五年”“浪费时间”“垃圾专业吐槽”“行业已经彻底崩盘”“老师都说自愿学这个专业的人一年比一年少”“毕业半年,还在家找工作”“毕业前从未想过考公,现在已经开始看书了”“建筑牲的精神状态十分美丽”……

(图片来自网络侵删)可是十年前不是这样的,十年前的建筑生,一边吐槽“又要熬夜了”,却会在大作业结束后开心的分享自己的成果“看到自己画的图、做的模型被展示出来觉得一切都值了”。会积极的参加各种设计竞赛,会骄傲的说“我是学建筑的”,而不是像现在这样自嘲“啊对就是那个破专业”。

三、建筑行业讨论完建筑专业现状,我们再来看看建筑行业现状。如果专业都拉垮了,那就能直接说明这个行业也衰落了。在2022之前,从没有人想过这个辉煌了几十年的行业会如此突然的坠入深渊。从前,设计院虽累,但无奈他给的太多了,也不是不能忍。除了设计院,毕业的建筑生还能去设计事务所,去学校当教授,甚至去考研机构当老师。只要不缺项目、不缺未来的学生,这个行业总是能赚到钱的。上一代人赶上了大幅需求基建的黄金时代,就误以为下一代还能继续享受时代红利。可是这个行业已经趋近饱和,传统的专业知识与技能根本无法跟上时代的变化。2019年时,大多人认为这只不过是疫情萧条期;2021年时,有的人认为这只不过是整体经济下行期;直到2022年下半年,才有越来越多的人意识到了事情的严重性。后来,恒大破产,多个大型建筑公司爆雷,甚至连国营建筑/规划/景观企业都开始降薪裁员,所有行业人才意识到,大势已去。

这些被行业现状打击到的建筑人,陷入了十分尴尬的境地。对已经结束了硕士甚至是博士,刚踏入职场的初级打工人来说,他们已经为这个专业付出了太多的时间成本,并与别的行业之间筑起了一座高高的专业壁垒。如果就这样彻底离开这个行业,不知去往何处,也不甘心就这样白费自己的五年、八年,甚至十年的时光。而对那些刚过35岁,在青中年过渡期的十年设计院老员工来说,长时间的设计院工作已经使他们与其他行业脱节,此时转行,并不容易。四五十岁建筑从业者,就更尴尬了。这一批人大概率因为年龄与从前的高工资早已被公司“优化”,此时,退休太早,重新找工作太难。反而是55岁以上即将退休的老土建人,以及大学生最幸运。一个已经享受到了土建的黄金年代吃到了时代红利,临近退休正好退场;另一个还未深陷泥沼,还有退路可言。

四、建筑人的心声笔者自己也是一位建筑相关行业从业者。硕士毕业之后,先后在事务所与设计院工作。然而无论是哪一种,都令人窒息。连税都摸不到的月薪,还每周绝对超过44小时工作时长(对标劳动法:平均每周工作时间不超过44小时)。时不时还要面对上司的PUA和画饼。“你们是来学习的,不要太在意钱”;“我们是按绩效算工资,干得越多钱越多”……

我相信当时选择这个专业的人,大多数都跟我一样,至少在那一刻是真心想选择它的。如前文所言,在我作学生的时候,我和我的大多数同学,尽管嘴上经常抱怨又要熬夜啦,交图时间太紧张啦,但还是会认认真真做好每一份大作业,在看到成果展出的那一刻会发自内心的开心。我们曾经很向往成为像勒柯布西耶,扎哈这样的建筑大师,曾憧憬未来自己做出一个又一个满意的设计的样子。

工作过后才发现不是这样的。不是每个人都能成为大师、事务所创始人。大部分同学现在都是在为别人打工,虽然画图的是我,但我没有丝毫自主权。用我忘记在哪看到的一句话来说就是“工作之后你会发现你只不过是院长的一个高级鼠标”。从前的高级鼠标虽累但工资实在美丽;现在的高级鼠标……,用网上一句流行语来说就是“月薪三千你拼什么命啊”。哦,可能很多公司已经降薪降到需要贷款上班了,连三千都没有呢。可是现在的建筑行业,不仅工资低,还工作强度大,工作压力大,工作环境差。

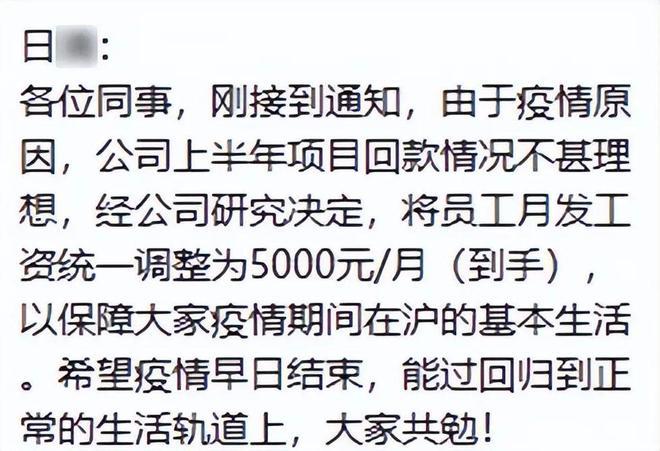

让我引用一些,我自己听到过的,跟别人聊天听说的,还有流媒上同行们所接收到的一些设计院奇葩语录吧。“经济下行期,大家忍一忍,实在不行问家里拿点吧”;“我知道你们很难时间很紧,但甲方就这么要求,你们自己想办法”;“很简单的,很快就搞定的事你怎么这么慢”;“周五下午临近下班时间:这个项目很急,大家周末加加班搞出来”;“3000够你们花了(一线城市设计院语录)”;“不是很贵的话自己掏点钱把这些素材/论文/数据买了吧”;“先发过来,要看(已说过马上结束的情况下)”;“年轻人不要太计较得失”;“不要跟我说这么多,我让你改你就改”;“我不管我给你的参考是什么样的,现在就按我说的改”;“每天早上七点从家里绕一下路去施工现场盯一下吧”;“我个人认为,工资是按月给的,不是按22天给的”;“我个人真的很讨厌那种,一到周末就非工作状态,只顾享受,而不顾享受的源头是什么的人”;“手机24小时待机,时刻盯紧项目群”;“现在外面的行情大家都知道,不要在意工资,有活干就是好事”;“公司都在垫钱给你们发工资,有钱发就不错了(每个月压着国家最低线的工资)”;“想干就干,不干就走,你不干,外面有的是人来干”;“给你这么多活,是培养和提携你”“今年绩效不好,年终奖不发了,工资也要减半”……

刚毕业的时候意气风发,两年不到的时间,就变得暴躁、烦闷,用现在的一句流行语来说“精神状况十分稳定,稳定的发癫”。前段时间刷某平台的时候,看见一位同行说“精神状况已经进化到每周一张彩票,万一中了,就能逃离这个行业了”。我觉得很悲哀,因为我也有过类似的想法。与我们专业同学聊天时,我说我不知道这个专业给我带来了什么。我本来是理科生,我曾经也能解复杂的函数,能解析力学,熟悉电学,能掌握各种化学反应,能记住各种生物规律。可是经过本科和硕士阶段的学习,现在我看到高考的理科数学试卷,只觉得十分陌生。我弄丢了我原有的理科思维优势,又不像一个文科生,也不像艺术生。我们学科分类在工科,却似乎跟工科一点关系都没有。也许我们专业还有那么点专业壁垒吧,至少不是学这个的不太容易快速上手。可是这一道专业壁垒,拦住了别人,也拦住了我自己。别的专业大多都是四年本科,而我们要五年,浪费一年时间,还不能得到一个好的结果。想去转行,很多HR一看到五年大学,第一反应都是“你是不是专升本”。可是我们就是五年制啊,甚至只有通过评估的学校才能五年。哦,现在改革改成四年了,好,我们这批之前的学生就是大怨种。

从前,别人问我:“你在大学都上些什么课哇”,我会滔滔不绝的说我们有设计课、调研活动、理论课,做设计可有成就感了……。只能说学生时代比较天真吧,我以为我能改变世界,可是出来之后我只能做目前大多设计人自嘲的“牛马”。学习这个专业到底给我带来了什么呢?通宵能力?睁眼说瞎话的技能?PPT、展板、文本排版高手?PS、AI、ID、SU、Lumion、Rhino、Vray、GIS、CAD……等等一系列出图、模型、渲染软件的应用能力?在甲方面前口是心非的变脸大师?

我现在还在坚持,坚持有空就看看别的行业的工作环境是什么样子的,我害怕我迷失在设计院的大饼里,我害怕我终有一天会不自觉的接受PUA。我不愿忘记正常的、合法的工作应该是什么样子。

五、建筑业与劳动法其实,大多数人不是不知道,自己所在的公司多多少少都是违法了劳动法的。但因为种种限制,鲜少有人选择用法律维护自己的权益到底。

在说《劳动法》这种正式的法律之前,笔者想先提一个前段之间看到的一个叫《关于防治“指尖上的形式主义”的若干意见》一文。大致意思就是,非上班时间,线上平台聊天/电话办公应算入加班时长,不得脱离工作实际强势要求打卡接龙、即时响应,不得随意摊派任务、索要材料等。

我只觉得可笑。试问哪一位设计人没在周末/晚上/甚至是法定节假日,收到过项目负责人/甲方的消息?试问有多少人,因为没及时回复而被批评?又试问有多少人,真正收到了这一段时间的加班工资?不会的,他们会用绩效糊弄你,然后月底再给你发基础工资,又骗你说会放到年终奖。等啊等啊,年终奖因为今年行情不好,没了。

连劳动法都管不住的公司,难道还期待一个小小的《意见》,能管住他们吗?

接下来,我想讨论一下,在这个行业内,长期被踩红线,但却不被在意的几种《劳动法》法规。

1. 建立劳动关系应当订立劳动合同。

这一条在以往,基本上没怎么听说过大设计院会违反。可是最近一两年,随着大环境越来越差,各大设计院开始想着法的割韭菜。裁员了之后,缺牛马了怎么办?找一批廉价的毕业生吧。最常用的手段就是,先以试用期/实习期的名义骗入,不签任何形式的劳动合同,三个月/六个月实习/试用期压着最低线的薪资发放,甚至有的连最低都够不到。关于在校实习是否构成劳动关系这一点,笔者特地去查询了一下,不以工作为目的的在校生实习活动不构成劳动关系,但最好有三方协议或实习协议的保护。但是,对于已经毕业的学生来说,不存在实习期这个说法,一定是试用期,且一般为1-3个月,最多不会超过六个月。

不签劳动合同已然违法,但双方,一个需要廉价劳动力,一个需要一份工作,总比在家呆着好,于是,这种荒谬的情况居然真实的发生了。正如他们所言“想干就干不敢就走,你不干外面有的是人干(甩出一堆韭菜的简历)”。

2. 劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时;用人单位应当保证劳动者每周至少休息一日;用人单位由于生产经营需要,经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间,一般每日不得超过一小时;因特殊原因需要延长工作时间的,在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时,但是每月不得超过三十六小时。

这几条关于工作时长的规定,大多数设计人应该不用仔细计算就能知道自己的工作时长绝对超过规定的最大数了吧。谁没有在赶项目的时候每日工作12小时甚至15小时以上呢?谁还没熬过夜通过宵赶进度呢?谁没有连续上班过十几二十、甚至三四十天呢?哪个在高强度设计院工作十年以上的,去医院体检不是一身的亚健康问题呢?

正如前文提到的设计院奇葩语录中的,“我认为工资是按30天算的而不是22天”;“这个活很急,周末加班赶一赶”。

3. 有下列情形之一的,用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬:(一)安排劳动者延长工作时间的,支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬;(二)休息日安排劳动者工作又不能安排补休的,支付不低于工资的百分之二百的工资报酬;(三)法定休假日安排劳动者工作的,支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。

众所周知,大部分设计院和事务所的基本工资是非常低的,主要靠所谓的“绩效”。加班工资?不存在的,不可能的。加班?什么加班,明明是效率低,没能在上班时间做完。

既然提到了绩效,笔者又去查询了一下《劳动法》及其相关法规中,关于绩效的一些规定。笔者稍微提取了一些我个人认为的重点,大致意思是公司必须公示明确的绩效考核标准,每月绩效考核结果需出示给员工并让员工确认签字。后面那一点,大部分的大型设计院还是能做到的,但前面那一点,各位设计人仔细回想一下,自己的公司,真的公示过明确的、详细的绩效考核标准吗?

笔者初入职的时候就问过这个问题“绩效考核是否有明确标准”,然后一位设计院老人劝我“年轻人不要太计较得失”。我只觉得可笑,并为他觉得悲哀。他已完全被设计院的话术洗脑,被PUA得非常彻底。口口声声说绩效考核,结果一个月接了10个项目的,天天加班到深夜的人最终到手的工资,也只比到点下班的人多了几百而已。那些没签合同的“实习生”、“试用期人”就更惨了,不管他们做了多少,最终还是按底薪发放。请他们扪心自问一下,公司的薪资保密制度,得益人到底是谁?多谢互联网的发展,让我们能在网上,从陌生网友处窥见这薪资的极度不合理之处。

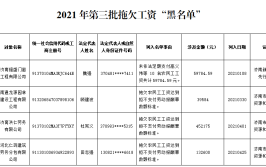

除以上三条之外,还有很多啊。比如开除之后未按N+1、临近退休年龄人员未按2N+1赔付赔偿金;比如试用期不缴纳五险一金;比如不开具离职证明,导致员工离职一两年后还要为从前经手过的项目善后;再比如无故、长期拖欠工资或部分工资……

有句吐槽是这样说的“设计院,劳动法的法外之地”。其实公司敢如此明目张胆的违反一部明文法规,主要还是拿捏住了大部分普通打工人的心理。他们笃定初入职场的毕业生没有经验,不懂,也不敢跟公司争辩;而已经工作许久的中年设计人,他们又笃定这一群人有父母孩子这一方面的顾忌,是做不到不管不顾的上诉的;对于临近退休的就更不用说了,我不赔2N+1又怎么样?你一个老头还能在快退休的时候跟我扯皮不成?

仲裁、上诉、判决是个时间跨度不短的过程,大部分普通人是承担不起这样的时间成本、律师成本的。就算赢了,判了公司要赔付员工,公司大不了能拖则拖,而员工却耗不起。可笔者还是希望,能稍微多一些敢据理力争的人,多一些不计后果计较公正的人。星星之火可以燎原,他们的做法,会给企业带来那么一点点忌惮的。

六、尾声目前大部分设计人都在想怎么“提桶跑路”。如果一个行业注定衰落,那也请给这个行业里的人一点小小的光亮吧。请学校完善专业改革方案,请法律能真正落实,也请设计人能够勇敢迈出离开或者维权的那一步。

最后,以一句只有建筑人才能听懂的地狱笑话作为结尾。

“为什么建筑行业工资越来越低?”

“因为,Less is more.”