项目名称:“未成年人基层保护三级社会心理服务介入”马田街道社区居民心理健康服务项目

项目周期:2019年至今

服务提供方:深圳市新现代社工服务中心

服务受益方:马田街道辖区居民/深圳市光明区马田街道办事处

所属领域:心理健康、心理咨询

马田街道,坐落于光明区的西部心脏地带,虽然辖区面积仅17.76平方公里,却承载着近42万的实际管理人口,人口密度极高,展现出高度的城市化特征。该区域内城中村密布,人口结构复杂,尤其是外来务工人员占据多数,马田街道随迁未成年人数量较多,且呈现出多元化的特点,面临着诸多心理挑战,如学习压力、生活适应困难、对未来的不确定感等,导致焦虑、抑郁、自卑等负面情绪滋生,甚至部分孩子出现了自暴自弃、厌学、自残自杀等极端行为。这些心理问题不仅深刻影响着他们的学业成绩,更在潜移默化中侵蚀着他们的生活质量与社交能力,成为阻碍其健康成长的重大障碍。

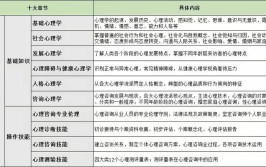

在党的二十大精神指导下,结合深圳市人民政府办公厅印发的《深圳市社会心理服务体系建设试点工作实施方案(2019-2021)》的要求、《关于推广“V爱之家”心理关爱空间服务平台的实施方案》要求,2019年5月,马田街道心理关爱空间入驻马田街道,实施《马田街道“未成年人基层保护三级社会心理服务介入”社区居民心理健康服务项目》,以交叠影响域理论为依据,以积极心理学为启发进行服务构建,依托“区-街道-社区”三级社会心理服务体系建设,打造四位一体实体化平台,并逐步形成了“1+4+8+88”的心理服务平台,形成十类心理服务,帮助辖区未成年人解决了生活、学习、社交等方面的心理困扰,持续推进马田街道社会心理服务体系建设,共同建设“幸福马田”。

一、政策支持

为全面学习贯彻落实党的二十大精神,结合深圳市人民政府办公厅印发的《深圳市社会心理服务体系建设试点工作实施方案(2019-2021)》的要求,光明区完成“区-街道-社区”三级社会心理服务体系建设,按照“1+6+31+N”模式建立覆盖全区的心理服务平台,首创“双芯”模式,实现“区-街”二级平台联动增效,即区、街共同进驻中心,区指导中心负责“指挥”,出台工作考核细则,具体统筹全区各级站点日常运作;街道心理服务站负责“服务”,运用专业手段,深度聚焦辖区群众心理健康需求,“同时空”开展专业心理服务。马田街道积极承接光明区委政法委心理关爱社会建设项目,协调公安、卫生、社区等多部门参与,马田街道心理关爱空间于2019年5月应运而生。

二、工作背景

马田街道城中村密布,人口密度极高,外来务工人员占据多数,马田街道随迁未成年人数量较多,未成年人面临着诸多心理挑战,如学习压力、生活适应困难、对未来的不确定感等,导致焦虑、抑郁、自卑等负面情绪滋生,甚至部分孩子出现了自暴自弃、厌学、自残自杀等极端行为。近年来,未成年人心理问题的咨询不断增加,未成年心理危机干预个案数量居高不下,特别是未成年人自残自杀现象频发。

据统计,马田街道心理关爱空间近几年每年介入和处理的未成年人警情、危机突发事件均超过20例。因此,预先加强心理健康知识的广泛普及与深入宣传,并扎实做好预防性工作,对于突发、危机事件能够迅速、有效地进行干预与介入,此举不仅能在源头上减轻社会治安问题的发生频率,还能显著提升未成年人的心理健康水平、幸福感和满意度,从而共同营造一个更加和谐、稳定且积极向上的社会环境。

青少年心理健康教育的高效发展需要从家庭、学校、社会的协同关系着手。受社会分工论的影响,家庭、学校和社会因利益驱使及立场差异使得各自在青少年健康成长的影响域保持独立,继而引发相互推诿、各自为营的弊病。

1、家庭方面因素

(1)家长意识不足

体现在对家庭心理教育重要性的认识不足上。有的家长认为学校是教书育人的既定场域,心理健康教育作为教育的一部分,其责任理应由学校承担,完全丢失了自身作为个体心理健康发展引路人的重要身份。

(2)家长认知不足

家长对心理健康教育容易形成错误认知,存在强烈的“病耻感”,当孩子的心理出现异常情况时,担心孩子送医会被贴上“精神病”的标签便讳疾忌医,拒绝带子女赴精神卫生专科医疗机构诊断治疗,不愿意让其休学治疗心理疾病,将心理健康问题视为无关紧要之事。

(3)家长能力不足

家长在终身学习和自我提升方面的意识不足也制约了家庭心理教育的质量。

2、学校方面的因素

近年来,国家多次强调教育改革应剔除应试教育的毒瘤,但效果甚微,应试教育的发展势头依然迅猛,为家庭、学校和社会教育“智育为先”“只能成功不能失败”的养育文化推波助澜,“全民鸡娃”“海淀妈妈”等无疑是“教育内卷化”时代的缩影。

(1)学校人力不足

辖区大部分学校缺乏专业的心理健康教育教师,或者现有教师的心理健康知识水平和教育能力有限,难以满足未成年人的需求。再者,一些中小学对心理健康教育的理念没有深入的了解,对课程的开设情况也不太理想,出现了形式化的倾向。

(2)学校关注不足

学校层面心理健康教育的目的是解决未成年人心理问题和危机应对,重点关注有心理疾病的未成年人,并未重视全体未成年人的心理素养发展,心理健康教育意识薄弱,心理健康教育宣教不够。

3、社会方面的因素

(1)专业人才不足

心理学专业人才培养数量根本无法满足时代需求,社会心理服务道路任重而道远。另一方面,社区心理工作人员技能水平低。社会心理服务实践主体包含心理服务工作者、社会工作者、网格管理员、人民调解员等,受到服务人员能力参差不齐的限制,我国社会心理服务的辐射范围逐步缩小,社区心理健康教育逐步走向边缘位置,难以发挥实际的教育效能。

(2)协作不足

具体而言,当未成年人在心理健康方面出现严重问题,导致需要休学进行治疗时,往往会陷入一种管理上的空白地带,这既不利于未成年人的及时康复,也对其学业和社会适应能力构成潜在威胁。同样,在经历治疗康复后,未成年人返校上课的过程中也缺乏一套完善的返校和适应机制,使得他们难以顺利融入校园生活,重新建立社交和学习关系。

马田街道通过购买第三方服务引入专业心理健康服务团队的方式,依托“1+4+8+88”的心理服务平台,借助“1+2+5”实体化平台,为辖区10个社区居民提供相应的社会心理服务。

一、建立健全街道社会心理服务相关工作机制

由街道综合治理办公室牵头,派出所、群团办、公共服务办、党建办等相关人员参与,做好未成年人突发事件应急处置和心理危机干预工作,完善心理危机干预机制、心理疏导机制,将社会心理服务纳入网格化管理,探索网格心理预警制度,定期开展分析研判和风险评估,对重大不稳定心理危机事件及时预警上报,确保问题早发现、早介入、早解决。强化基层基础工作,逐步建立起社区心理服务运作长效机制,购买街道-社区二级心理服务工作人员,完善街道-社区二级社会心理服务体系。并通过建立马田街道心理服务队伍、危机干预队伍、心理健康筛查队伍、热线接线员队伍、心理志愿者队伍,加强对重点人群、高危人群、特殊人群进行心理健康服务,让工作开展更加顺利,提高辖区的心理健康服务能力。

二、建立未成年人基层保护三级社会心理服务介入机制

(一)建立危机三级预防机制,为未成年人心理健康护航

1、建立一级预防机制

(1)家社联动

马田街道心理关爱空间精心策划并组织了一系列丰富多彩等66场的家庭教育活动和100场次的青少年系列心理活动,惠及约20000余人次。主要以项目形式运作化,《岁月智慧园——隔代教育体验营》、《“让孩子在爱和尊重中成长”正面管教项目》、《家庭教育与家庭关系》、《家庭婚姻关系》等通过互动游戏、角色扮演、小组讨论、心理讲座、情感沙龙、婚姻咨询等多种形式,让家长们在轻松愉快的氛围中学习如何更好地与孩子沟通、如何建立和谐的家庭氛围,让辖区未成年人们在和谐家庭氛围中成长。

(2)校社联动

积极与辖区内的12所学校展开了紧密的合作,共同策划并实施了20场次的各类心理活动,如以未成年人自我认同、抗逆力、生命教育、亲子关系、生涯规划、情绪管理为内容,建立以沙盘、OH卡牌、园艺和音乐体验为载体等活动课程及个体心理咨询为支撑。

2、建立二级预防机制

即筛查预警:及时发现潜在问题。筛查预警是危机三级预防机制的关键环节,旨在通过定期筛查和评估,及时发现未成年人的心理健康问题,为后续的危机介入提供依据。具体来说,采取了以下措施:

开展心理健康筛查:定期在学校、社区等场所开展心理健康筛查活动,利用专业量表和评估工具对未成年人的心理健康状况进行评估。

设立预警系统:根据筛查结果,对存在心理健康风险的未成年人进行重点关注和跟踪,及时发现潜在问题并采取相应的干预措施。

加强家社沟通:建立家社沟通机制,定期进行家长会谈,向家长反馈未成年人的心理健康状况,引导家长关注孩子的心理健康问题,并共同制定应对策略。

3、建立三级预防机制

建立危机干预团队:组建由社区政法委员、社区民警、社区心理咨询师、社区工作者、社区社工、社区楼栋长、社区网格员、社区心理志愿者等多方人员组成的危机干预团队,确保在危机发生时能够迅速响应,为未成年人提供及时有效的帮助和支持。

制定个性化干预方案:根据未成年人的具体情况和需要,制定个性化的干预方案。这包括心理咨询、家庭支持等,旨在帮助未成年人恢复心理健康,重新融入正常生活。

加强社会支持网络建设:建立社会支持网络,为出现心理危机的未成年人提供多方面的支持和帮助。这包括医疗救助、法律援助、心理援助等,确保未成年人在面对危机时能够得到全方位的关怀和支持。

危机后跟踪与评估:在危机介入后,对未成年人的心理健康状况进行持续跟踪和评估,以确保干预措施的有效性。同时,根据评估结果,及时调整干预方案,以满足未成年人的不同需求。

提供心理援助热线:设立心理援助热线,为需要帮助的未成年人提供即时的心理支持和建议。这可以在紧急情况下为未成年人提供及时的帮助,减轻他们的心理压力。

(二)一网多格心理服务网络,实现未成年人心理服务全覆盖

整合各方资源,加强跨部门合作,构建信息共享机制,确保心理服务能够无缝衔接,形成一张紧密、高效的心理服务网络。小分格作为一种基层治理单元,具有覆盖广泛、贴近群众的特点。在未成年人心理服务中,将心理服务网格细化至马田街道中88个小分格,打造500米社会心理服务圈,将心理服务下沉至基层,实现心理服务的全覆盖和精准化。

(三)一核五元协同心理平台,全方位保障未成年人心理健康

以未成年人的心理健康为核心,以社区、企业、学校、司法、民政等五元为支撑,构建了一个全方位、多层次的未成年人心理健康支持体系。首先在社区建立了心理咨询室,通过定期值班制形式为辖区未成年人提供心理咨询服务,针对区域内存在厌学情绪的未成年人、精神疾病及抑郁症患者、以及遭受校园欺凌的未成年人和家长,共计开展心理咨询约2400人次。其次,联合工会、安监办、交安办等部门进企业,为企业员工