如,我认为美国留学予我最大的财富,在于“开拓视野”,它赋予我想象力,给予平台让我尝试将诸多奇思妙想落地为现实。认识全世界最有才华的人们,与他们分享想法;

再如,我认为自己之所以一路从本科读到博士,只不过是常人在通过不断尝试后才发现自己喜欢什么、不喜欢什么,并努力实现它。

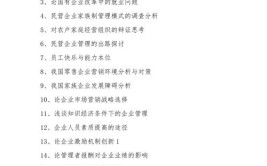

不过,虽然在我的视角中这些事情发生的自然又平淡,但我也知道大家不太爱听这些“套话”。那么按照咱们国家的规矩,我需要先从决定放弃藤校研究生offer,跨专业去一所“名不见经传”的美国大学读HCI设计开始讲起。

Hi,我是Rayne,一位喜爱HCI研究用户心理的探索者

我出国的时候是2012年,好久远的记忆。那会儿根本连机构都没有,大家对国外专业的认知也十分闭塞。

人机交互设计是一个崭新的名词。幸托于我同校学姐,一位已经在印第安纳伯明顿HCI设计念书的朋友倾情安利,我才能作为一名擅长编程的纯工科学生,了解到如此与众不同的新领域。

虽然时过境迁,如今再翻出来复盘当年所获履历,的确有一些属于成年人的尴尬感。但那的确是我人生中一个非常重要的转折点。因为当时我手里已经攥好了宾大、哥大的CS offer,抬抬手就能够到藤校。可我反复审视自己,比起每天做在电脑面前搞代码,实际上我更喜欢做与人打交道的工作。于是毅然决然地放弃了CS,选择了跨专业读HCI设计。

旧金山书店

而印第安纳虽然在国内的名气不响,它却并没有让我失望。印第安纳的办学理念,就是把“没有设计背景的学生变成一位成熟的交互设计师”。

人机交互专业它是一门地地道道的交叉学科。除开具体涵盖的建模、设计、评估等理论和方法,以及在Web、移动计算、虚拟现实等方面的应用研究。我们要对人和机器的沟通进行更深层次的分析,因此需要用到很多传统学科知识,比如心理学、认知科学、工业设计,还有人类学、社会学、美学等更加哲学性质的知识。

说白了就是学习的十分驳杂,这种驳杂有时候会被大家诟病说“这里也学一点,那里也学一点,好像什么都没学到”,而两年读研时间十分有限,学校将所有的知识呈现给你,但它没时间告诉你不同知识之间的联系,这就需要靠学生抽丝剥茧去习得这些事物之间的联系。我认为这同样也是交叉学科的意义所在。

在丹佛开会的时候看到的大熊雕塑

印第安纳HCI的强势在于,它足够前沿,能引领你见识世界上最先进的技术都长啥样。我读研那会儿是10多年前吧,那时候大家就已经在学校里捣鼓起可穿戴交互设备了。麻省理工的MIT Media Lab每年都会公布他们很多神奇的研究,实际上我们在印第安纳里学的也同样是那些好玩儿的新东西。

所谓交互,它绝不仅仅局限在APP和网页这个载体上,一切与机器有关的东西都需要我们对其有个基本了解。多了解、多琢磨、多运用。

也正是在印第安纳看了,学了,我再次发现比起设计实践,我好像更适合做研究。因此硕士第二学期,我就主动跟着教授做研究,然后第三学期开始申请博士。当时我跟印第安纳的教授们表达了下自己想要申博的意愿,我那两个教授人非常好,他们直接给我拉了一个单子出来,说你就申这些,这几所学校的导师和你的兴趣爱好以及能力最为匹配。

就这样,2015年,我来到佐治亚理工开始博士深造之旅。

我与佐治亚理工

在学术界所得的知识,提前人类二十年读博之后的日子,我们称其为“学术界”。最明显的差异是,在学术界你所接触到的研究,它永远都会领先这个行业至少20年,只不过暂时无法作为商用。

比如像苹果头戴式Vision Pro,实际上它这个核心技术可能已经研发出现许久了。只不过企业界需要把技术变现成一个物理出现的产品,它需要解决很多硬件方面的限制。怎么能够把所有的元器件放到一个小小的设备中并高速运转起来,能够带动所有虚拟成像的同时还要具备高清的分辨率和沉浸式的体验等等。这些才需要漫长时间的打磨。

类比国内也是如此,你在市面上看到的任何一个新技术,它在实验室里诞生的时间绝对会往前追溯很多年。

佐治亚理工的健身房/运动场馆

佐治亚的HCI在美国属于第一梯队院校,很强。它的强势之处就在于拥有最硬核的研究能力和最好的师资,按我理解这应该是所有第一梯队院校它具备的基础条件。我当时的教授们很多都轮岗到其他大学中去了,就不指姓名,说说他们的研究。

比如有一位教授就是研发Google Project Glass的团队成员,他同时还会在我们交互系教必修和选修课;还有位教授后来去西北大学了,他主研Ubiquitous computing,即普适计算。

普适计算的其中一个具体体现,我一说大家都知道,就是智慧家居、智慧家庭,比如小米吧,它就正在做这套东西。假如我有一个可以中央控制的平板,那我就可以指挥家里所有的智能型家居。例如我哪一天出门旅行不在家,只要用平板发布命令,家里的猫粮会自动投喂,空调也会自动打开调节成猫咪喜欢的温度等等。或者说假如我家里有个机器人,当然机器人这个愿景还未实现,我只需要告知我的机器人需求,它会自动在家里为我完成一日三餐。

一些快乐时光碎片

我的研究方向,我个人认为是带有比较纯粹的个人色彩的,都很有趣。比如我在美国研究其一是与微信有关。最开始只是一个单纯的想法,因为我读博之后就非常想做一些关于国内这边的研究。我们国内使用手机、APP、网页的底层场景与国外是很不一样的。

如今微信于我们而言已经不单纯是一个沟通软件,包括社交、工作、支付、居家出行都会使用到微信,因此微信实际上已经成为一类基础设施形式的存在了。可美国这多年来都没有出现过一个此类现象级的软件。这就很值得探讨了。

浅层次说,比如表情包,从比较接地气的方向入手,表情包和颜文字文化是亚洲,尤其东亚独有的文化。西方其实是没有的,虽然你看Facebook有Marketplace,苹果系统也有小图标,但它其实“抄”的是咱们的表情包文化。

微信表情包,我博士研究的第一站

做研究你其实就是在一个反省和反复思考的过程中拉扯。你要思考我为什么被这些东西吸引?我为什么觉得这些现象不一样?他们究竟哪里不一样?如仅通过我对微信这类基础设施框架分析,我能窥到更多有关中西方文化及社会方面上结构的差异,同样也涉及用户本身的差异。

美国人使用科技设备是有一个变迁史的,他们最开始是从使用电脑开始的,大家习惯用发邮件的形式来沟通,到后面才慢慢出现手机、平板。但中国就不一样,我们没有个人电脑走进千家万户的过程,从智能手机开始人的社交就进入飞速发展的进程。不同的历史形成导致了不同用户群体的思维方式不同。这其实就是用户研究本身存在的魅力了。

西雅图玻璃制作工作室

这种研究可能跟大家想象中,我去到美国就要学最尖端的技术,最超前的理念或许有多不同。其实技术也的确会接触到很多,但它并不是唯一。

仅我个人的实验经历和一些见解,美国这边的技术发展它向来都不是纯粹的技术。它一定是涉及了与人相关、与社会、与历史、与环境相关的内容,比如自然环境、居住环境、地球环境等。当然技术它比较新鲜和吸引眼球,但实际上欧美学术界它同时也会讨论技术对人的影响。

就拿ChatGPT举例,不管是之前还是未来,人工智能到底对人类会造成何等的影响一直是个争论不休的辩题。小的影响是说它能够帮助我撰写不熟悉的英文文章;大的影响就比如它会不会让行业失业,它对自然环境有何影响。因为毕竟人工智能它有个实在的运算力,也是一种硬件方面的东西,运算力越大你产出的物理热量也越高,我们自然环境能不能承担。以及我们要如何合理地去使用这个技术。这些我认为可能会成为接下来这几年大家着重探讨的问题吧。

加州玩滑翔伞的人

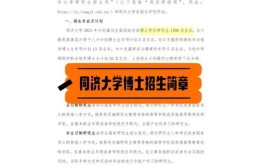

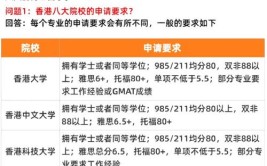

关于博士申请若要细聊的话能展开的分支脉络就太过庞大了,篇幅原因,我从同学们比较关心的几个问题入手先解答一下吧。

一个是跨专业能否申请美国HCI博士的问题。

当然可以,因为HCI本来就是交叉学科。不过这里也有些隐秘的门道。我也是到了佐治亚读博后才知道,原来HCI研究还有派系方面的区别。

有一些学校它是技术派,比如卡梅、MIT,专业虽然写的是HCI,但其实你进去后是要会编程序的。包括佐治亚也是多少都要求你会一点编程。因此假如你是纯视觉纯文科专业同学,申这类学校概率不高。

还有一些学校的HCI专业是开在信息学院下的,比如密西根、加州伯克利,它就没有那么技术,适合多元化背景学生申请。因此同学们申请学校不能只观排名或只观名气,你还需要针对自己的背景和能力去匹配最适合的学校和导师。就像我的印第安纳教授们给我拉的那张单子一样,我在投递博士时是相对较为顺利的。

在亚马逊工作时拍摄的照片

第二是申博所需发表论文的问题。

这个答案非“是”或“否”的确定性答案。首先如果大家什么都有,什么都好,那一定是最好的。但假如你说没有论文就一定申请不到美国博士吗?也不一定。

我当年最开始申请很早的时候,具备的条件不太多,但也拿到了华盛顿大学的邀请,华盛顿教授就直言他非常喜欢我写的博士文书,说我文书写得好。我当时也很奇怪,说自己连篇现成的论文都没有,教授咋就想收我了。只能说看不同教授他的评判标准是什么了。所以总体来说,如果大家整体素质都非常高,那当然很好。但如果其中一项有所缺失,能不能通过别的材料补足,这个也是可以讨论的。

读书期间在Facebook实习时的办公场地

第三是申博最重要的能力所需问题。

是研究思想。

教授他无论是通过看你的论文,还是通过面试,实际上他在观察这个学生在面对一个问题的时候,你的思路是什么样的;你知不知道如何根据这个问题引发出更多深入的探讨;你有没有批判性思维;你大概要从哪些方面来解答问题。这些才是属于作为一个博士所考察的核心技能。而不是说像方法论、论文撰写这些后续培养能力。

遥望海天一线

因此我在与大家做博士申请培训的时候,你就要去打磨这些深度思考的内容。我呢,一直认为对于申请藤校这件事,学生个人能力的好与差并不是决定性因素,而在于大家学习和钻研知识的态度。

包括我们学HCI,学交互设计,甚至到如今我在Amazon等多家公司做过的用户研究商业化工作,我喜欢并在意将用户的所思所想真实地反馈并呈现在世界上,那么它就是一件非常有意义价值的事情。

同学们在选择自己的专业,一定要秉持的你对其的热忱与爱意,这样才能走出更长远的路。

如果你还有更多艺术留学,或者考研、保研、申博、艺术留学、作品集创作相关问题,欢迎私信康石石。