王人天

山歌是民间文学的一种样式。

宣威山歌可以说是民间文学的奇葩。去年,宣威杨柳被评为中国山歌之乡,使宣威山歌走出宣威,走出云南,开始被世人所瞩目,不再深埋,频频参加全国之内举办的各种山歌大赛,并屡屡获奖。

据去年参加“全国七月七山歌大赛”并获奖的歌手毛家超说:当他们在演唱的时候,还有外国人参与了进来,可见宣威山歌的影响力,已经开始向国外渗透。

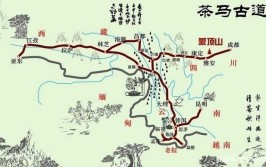

到这里,有人就会问:“宣威山歌好在哪里,为何能获此殊荣?”笔者经过多年对民间文学的研究,特别是对宣威山歌的关注,发现它独具特色。首先,宣威山歌灵活多变,不保守,既吸收外来山歌特点,也保留本地的特色。譬如吸收昆明唱腔、师宗罗平调子、广西贵州调子等,现编现唱,内容涉猎广泛,不仅仅只唱爱情,也唱生活、山水、民俗、劳动等等,反正见什么唱什么,做什么唱什么,世间所有的一切,都可以囊括进去,唱出人间的真爱和美好生活。

再者,宣威山歌具有着强烈的地域和时代特色,从语言到形式上都打上了地域和时代的烙印。句式多为七言四句式和五言四句式,这些句式深受当地传统的民间小调的影响和传承,在唱腔上又很大程度地受到宣威花灯唱腔影响,所以唱腔变得越来越多,甚至近年来,还受到全国走红的许多民歌影响,歌手们大胆地改编民歌曲调,转化为宣威山歌的新唱腔,增进了宣威山歌唱腔的多变和审美。

那些远去的生活和物事,也可以通过山歌唱出来,譬如他们唱小时候在山上烧洋芋烧瓜的情景,唱上世纪八九十年代追姑娘必须具有“三转一响”等等。所说的三转一响就是单车手表缝纫机和录音机,而现时代的人们早已不知。当然随着时代的更替,一些物事的消亡在所难免,这里所要说的就是宣威山歌越来越丰富多彩,功能越来越大,具有着非物质文化遗产传承作用。

近年来,宣威山歌不仅仅参加比赛、灌碟,在小公园、花园、集市上唱,而且走进了人们火热的生活,走进了喜庆的日子,在婚庆和寿典上演唱。

5月13日,我到宣威羊场小冲村去给一位过寿的老人摄像,便见到了宣威山歌演唱家毛家超率领宣威民间山歌团在寿典上的演出。当时,我才到,便见到许多村民等在那里,而毛家超等人还没有来,人们翘首以盼地议论着,寿主则忙着用电话跟他联系,可见山歌在乡村受欢迎的程度。又等了好一阵,终于等到山歌团的到来,众人一阵欢呼。急急忙忙布置,吃饭,演唱。村间的村民陆续赶来,人越聚越多,围了一大圈人,音响露天摆放,有的自带凳子,有的站着,这让我想起小时候看戏和看电影的事,仿佛那种憧憬和积极性又回来了。

场子里,山歌随着场景的变化,不再仅仅唱爱情,他们唱的是祝寿山歌:“今天生日来相聚,亲朋好友在一起,我在这里祝大家,一年四季都如意”;“望眼观众齐排排,山歌唱到这边来,我用歌声祝大家,祝福四季发大财。”既祝福寿主,也祝福观众,多么美好的心愿。当然在寿典上,他们还顺带唱了当地的山山水水。景是眼前景,人是现场人,事件是当场发生事件,由此拉近了文化与接受者之间的距离,他们的演唱受到观众的垂青和赞扬。瞧,听者听得入迷,嘴角笑嘻嘻,眼睛眯成一条缝,对宣威山歌的喜爱自不必说,那些演唱的词语也变得越来越文明了。

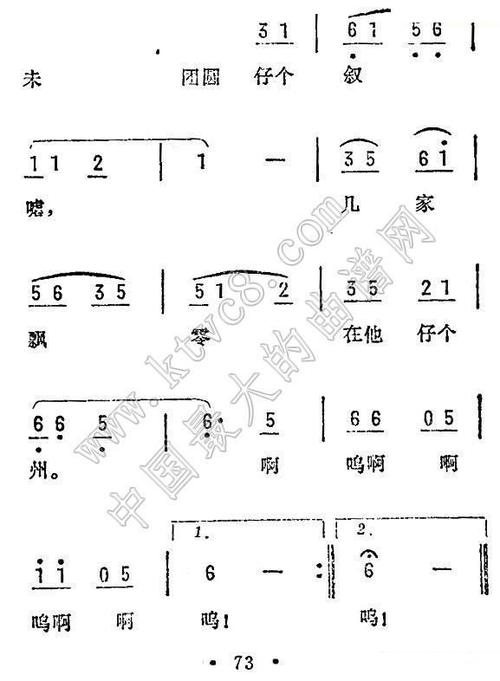

他们不断变换调子,一会唱宣威老调,一会唱新改编的调,有时唱师宗罗平调,有时唱贵州调以及广西调等,给我印象最深的是他们将非常出名的《十送红军》曲新改编成了山歌调子,一唱就是半个多小时:“今天大哥过生日,来哎小妹把佳织,唱首歌儿送给你,友情花开到永世”;“适见大哥过生日,我们唱歌来及时,唱歌送给好大哥,祝你年年有今日”……歌声宛转悠扬,缠绵悱恻,中间加了虚词作为踏板,正合了《十送红军》曲调,更显婉转浓意,一气唱下来,深深震撼,正好把宣威山歌的深情厚谊表达了出来,可以说这是对宣威山歌表达的进一步挖掘和创造。

下午5点多钟,演唱方结束。当我回转的时候,心里一直在想:有这样蓬勃的发展气势,宣威山歌已经不会埋在深山,必将发扬光大。