通化二道江"东边道开发株式会社"原始厂貌之一,这个社有冶炼所、机械厂和附近的发电所,是红色军工基础。

东北在解放战争中的战略地位举足轻重,毛主席和党中央适时、及时的派遣八路军、新四军部分精锐抢占东北,由此拉开了解放战争中至关重要的一步。东北的地理位置、民众基础、物产和工业规模都在当时具有特殊意义,抢占了东北等于加快了解放战争的进程,人民军队在这里英勇战斗、逐步壮大形成一支百万大军,在对蒋军顽敌的军事斗争中有理有力布局高超,仅用一年多的时间就稳定了东北局面,决策犹如定海神针,在贯彻"让开大路、占领两厢″中人民军队和党政机关暂时退出了一些前沿大城市,不辞劳苦进入到东北广阔的农村、大山之中,坚持了南满(吉林老通化一带)、北满(黑龙江一带)互动,最后迎来了东北大解放。在此期间,以东北人民治军和东北民主联军为番号的军事工业由初建到形成强而有力的东北军区军工基地,战争年代的军工部门随战场形势变化转移到了几处后方战略支撑点,按中共中央东北局、东北人民自治军(后改番号为东北民主联军)的决策布署可以说是不怕辛劳转战千里,一程又一程的在加强整体建设,军工部由创业时广泛收拢各类器材、原材料,更加注重对各类人材的归集,不拘一格的起用了一批日本人成为技术骨干,每一程都留下奋斗的业绩和对战场的有力支持。

网图,奉天兵工厂生产能力强大,1945年后苏联搬走2000多台设备,军工部利用此地等短暂生产。

东北人民自治军后勤部所属军工部的主干军工人员从1945年11月28日撤出沈阳,此后转战各地已形成简单的生产能力,由修械、造手榴弹、子弹、造火药等发展到造迫击弹和整架后膛炮,手榴弹由一年造几万枚到十几万枚,其他配套组合的化工、炼铁产品质与量都大幅提升,由战时机动办厂的"山、散、小"到过渡到全方面整合组建大厂,也由后勤部所属升级成为独成一体的军工部,初步奠定了东北军区的军事工业基地框架,这是巨大的进步,在解放战争中东北的军工产品不仅用于东北战场、平津战场还大力支援了淮海战役,以后四野的部队转战到华中南、海南岛可以说东北的各类军工产品布满了大半个中国。军工部门是千里杀敌的部门,这一磅礴壮阔的篇章已永载史册。

笔者对东北军工创业深为敬佩,初步研读了一些中外史料并收集了一份通化兵工厂实物(红色旧书),对军工主线的历程曾有侧重的写了几篇短文,本篇试笔再充实一下军工部在通化建厂的军工历程和军工精神。这一段史实十分缺乏史料,因而也缺乏对军工部由沈阳撤出后到通化建厂史的评估,这一方面是军工部门的保密性其工作大都不为人知,另一方面相关文物、史料收集不易,东北军工的源头在延安、晋绥、新四军所在地等归集起来费时费力,对于东北军工历史整体疏理仅見一篇公开的专题发布,在2012年《轻武器》杂志中有二期刊登了对东北军工的介绍,这个介绍总体是作者按军工史料编写,具有较强的可信度。该篇中讲述了军工部由沈阳到通化的基本过程,沿途在抚顺收集了三百多吨的五金材料和一百余台机器,这对充实军工有莫大的好处,这些器材等到通化后便于及时开展工作。

东北人民自治军军工部早在1945年10月14日成立了,由新四军老军工韩振纪(开国中将,国家为他专门写传记)任部长、副部长王逢源,军工部在沈阳短暂进行了生产,收扰了部分中、日技工,这时日本人技术员已有多名,到撤出沈阳时抢运出设备有六、七十部,较为高级的已由苏联军队搬走了二千余部,在抚顺收集一部分资材很赶时机。到通化后接收了日本重工企业"东边道开发株式会″总部,这个会社原是通化一带最大的煤、铁掠夺企业,下属十几个煤、铁采矿区,以二道江为中心设置了发电所、机械工厂、电气冶炼等工业设施,具有较好的工业基础。中共中央东北局把军工部转移到通化是对这里的情况已有所了解,对于军工部的生产重心一时放在了通化至为妥当,这也是军工部转移后的第一目的地和第一行程。

东北人民自治军军工部在1945年12月中旬到达通化。

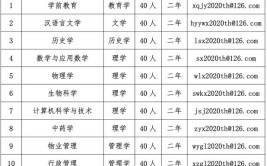

《轻武器》专题发布东北发展军工大略,基本源流清晰。

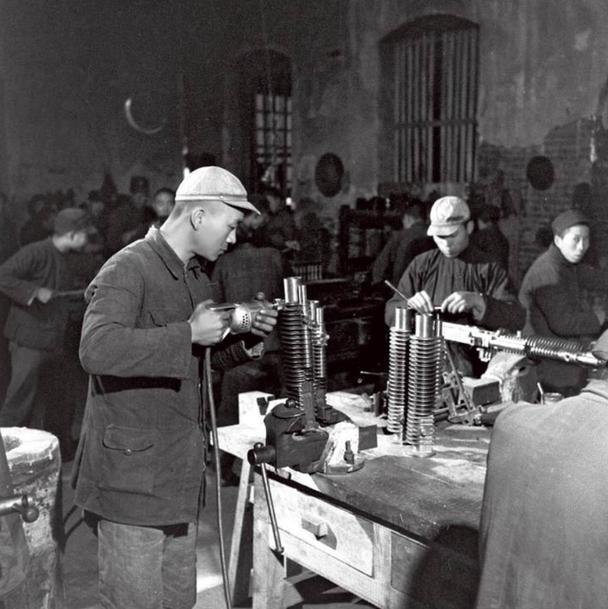

军工部到通化后立即着手开展工作,此时韩振纪部长未到通化,应由王逢源副部长带队,此处缺乏资料待补充。这一时期军工部接收了"东边道开发株式会"的机械厂、重要煤矿点、林木、二道江发电所等企业,摊子铺的较大,军工部到二道江成立了兵工厂,这个厂的正式厂名未查到,笔者暂以所在厂地处通化为代称,或称为二道江兵工厂。厂长是陈亚藩,是晋绥的老军工,马树良任政委,都是有名气老军工战士。兵工厂下设了枪械分厂、枪弹分厂、修理分长,另外军工部还设立了独立的化学厂和炼钢厂,都有相应的负责人但未查知姓名。班子组建完成后即行投入生产筹划,这一初创时期如何开展生产的缺少记录,从一位曾任二道江发电厂厂长转任兵工厂副厂长的人士回忆讲,这个厂共生产了7.2万枚手榴弹,在1946年4月临近第一次向图门转移时突击生产了手榴弹,主要成绩是支持了四平保卫战。笔者分析这位副厂长的回忆数字是通化兵工厂独立生产的数字,不含本年7月后该厂转移到辑安三百人兵工厂的生产记录,辑安兵工厂的生产记录待考。通化兵工厂除生产手榴弹外还有枪弹厂等,这些厂的生产情况尚未查知。这里有一件要务要说明,韩部长于1946年4月到通化,对此前军工部接收的各类企业予以改变管理关糸,对军工生产无直接关联的企业都剥离交给了地方,这有利于兵工厂缩小体量专务军工且便于机动。还有一件事是军工部管煤矿期间处决了二个日伪石人煤矿所用的大把头,军工部召开了控诉他们的群众大会,这大快民心本地史料有较多记载。

通化二道江的兵工厂何时大转移?这个说法有几种,有的认为1946年4月或7月就全部转移完毕了。据笔者分析大转移在1946年9月上旬。东北重地为蒋军长久图谋独占,战火渐渐向通化袭来。1946年3月未,时任中共中央东北局书记彭真在梅河口召开会议研究军工基地建设事项,决定通化二道江的军工向吉东(图门一带)转移。此后在1946年4月由王逢源副部长带领第一列转移专列奔赴图门,对于这项行程日本人技术员都筑坚太郎(在二道江招用一批日本人之一)有回忆,火车秘密行动经梅河口向吉林方向搜索前进,装运了大批器材、木材等到达了图门。此后7月二道江所在地的兵工厂沿梅辑铁路向辑安转移部分人员和设备,有资料讲这次转移人员有三百人器材也很多,这处辑安兵工厂也有较强的生产能力,最后汇合于珲春兵工厂。二道江兵工厂一直坚持生产到1946年9月,这是一种沉着坚持,这一时点证明有转移到珲春兵工厂的当地史料记载,同时笔者也找到了本地群众参加二道江兵工厂汽车运输队高某某的回忆,1946年9月军工部开大会作了动员,自愿随军的都可去图门不愿走的发路费回家务农。这一次大转移高某回忆汽车均由火车运送,同时珲春文史资料也有类同回忆,军工部组织了五百多辆牛马车装运粮食、设备等由李洪光支队护送到延吉的明月沟,军工部的人员徒步再次前行,最后一次大转移是多样化的转移。这样看,通化二道江兵工厂所有人员及可移动设备分三路转移到了珲春,都是由战场形势变化并结合后方各地优势所做出的选择,无疑都是正确的。

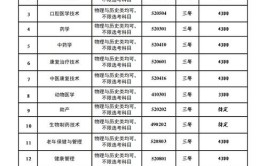

通化居民高某参加二道江兵工厂汽车隊的回忆,可自愿随军,该人加入兵工厂时间应为1946年1月。

在珲春的兵工厂逐步转入军工生产,这一时期产品有质与量的提升,日本技术员发挥了重要作用,曾有文章讲了中、日技术人员的比重。对80迫击炮弹生产流程加以改进成品率大幅提高,试制了日式雷管大批用于战场,制作了第一门后膛炮,总体手榴弹产量达到80多万枚,军工生产的品种是多样、辉煌的。这也是军工部第一办事处的基础,这里有沈阳、抚顺、通化、本溪等地汇聚的设备,也有上述外(在鞍山的"满洲制铁株式会社"理事长岸本绫夫也被带到了二道江、图门,他是日军退役大将到鞍山管钢铁)鞍山、朝鲜族等招来的技术人员和普通员工,日本技术员发挥了优势,与中国员工共同为军工生产做出了贡献,兵工厂从二道江带走的设备具不详细,有资料说明的是带走了三台电气冶炼炉,这种炉在当时的东南满仅二道江拥有,用于炼铁质量好。在通化招用的日籍技术员都筑坚太郎等在1956年回国,都筑很感念在中国的时光,他写有一部长篇回忆录名为《战后十年》记录其在中国的经历。这里要特别说明的是都筑在"东边道开发株式会社"中任钢铁研究所所长,其所用的技术资料大部在815后被当地居民抢夺,剩余的书籍由兵工厂收扰并公用,军工部技术室为此制作了藏书印,1949年1月军工部成立北满分部后重新制作了藏书印,随时代变化北满分部管理的各地兵工厂汇聚于哈尔滨,形成更有规模和实力的大厂。关于北满军工部的藏书因时代、技术革新已不适用,划蓝色X号除籍流入社会,这种盖军印的书目应还有存在,笔者所收集这一册关联了通化二道江兵工厂、都筑技术员、北满分部等要务,这一册书籍有很不平凡的旅程。笔者写过都筑在二道江钢铁研究所书籍被当地人抢夺概况,这里不再赘述以图为史料。

军工部早期藏书印,藏出出自"东边道开发株式会社",为都筑所用技术资料。

这一页为扉页藏书印,红印文Gs军工部技术室藏书或为试盖。对GS两字符至今也没搞清含义,军工部北满分部是升格后的军工部主体迁入沈阳后留在哈尔滨管理在东满、北满兵工厂的机构,这些兵工厂逐步汇入哈尔滨成为大厂或分化为新厂,红色军工的血脉仍然发挥着强大的动能。

整合后的东北老军工有哈飞、东安二大直糸。

对通化二道江兵工厂的历史是有史料回忆和文物验证的,东北局把新成立的军工部转移至通化是非常适当之举,在通化二道江兵工厂存续的9个多月的时间里老一代军工人艰苦奋斗、坚持生产成效卓著。在这里笔者仅为个人看法对通化兵工厂做一点评析:一是进一步充实了技术人员和设备、材料,军工能力显著增强。二是兵工厂生产的手榴弹等支持了部队装备,有力的支援了四平保卫战。三是二道江兵工厂转移至图门、珲春鸡西、哈尔滨等地的火种进一步发光添彩,尤以珲春兵工基地所建各厂大都源自于通化军工基础,人员、设备、粮食、材料都有丰厚储备。四是第一办事处是首任军工部部长韩振纪亲自抓管的队伍,带出一批优秀军工人材,韩振纪老前辈为开国中将在新中国建国后持续抓军工,王逢源任职黑龙江省副省长等多个重要岗位,陈亚藩曾任武昌军械学校校长等职,群星闪耀。五是二道江兵工厂长期默默无闻是军工特性,甘于奉献、勇于坚持生产,老军工精神厚实可敬。六是横向比较,"四校一团"在通化有摇蓝之誉,东北人民自治军军工部虽不是在通化诞生但在通化有重铸之功,是军工部的主干千里转战、铸剑的第一支点,因而与"四校一团"的历史内涵都相同,笔者认为在讲"四校一团″的红色印迹外还要多多讲这个"一厂″的历史,这个红色军工史是极其重要和光荣的,红色兵工厂虽早已远离通化,这一份无形的财富永远留在了通化大地上。有关通化二道江兵工厂的史料很少,期待各位红色历史爱好者共同多探讨整理,为通化兵工厂的史实更加丰满、扎实出一份力,传承老兵工精神更数典可期。

二道江是首钢通钢所在地,也是红色二道江兵工厂的旧地,这一红色历史永载史册。