“寄魂”,一个充满诗意的词汇,源自我国古典文学,寓意着对逝去亲人的思念与守望。文人墨客以“寄魂”为主题,创作了无数感人至深的诗篇。本文将围绕“寄魂”这一主题,探讨其内涵、表现形式及其在文学中的价值。

一、寄魂的内涵

1. 思念

“寄魂”一词,首先表达了对逝去亲人的深切思念。古人认为,人的灵魂可以寄寓于某种物体或场所,因此,思念之情便寄托于“魂”这一抽象概念。正如唐代诗人白居易在《长恨歌》中所言:“此情可待成追忆,只是当时已惘然。”诗人将心中无尽的思念之情,寄托于对逝去爱人的回忆。

2. 守望

“寄魂”还蕴含着对逝去亲人的守望之情。守望,意味着守护、期待。古人相信,灵魂不灭,亲人虽逝,但他们的灵魂仍在某个地方等待着我们。因此,诗人将守望之情寄托于“魂”,表达了对亲人的无尽思念和期盼。

二、寄魂的表现形式

1. 诗歌

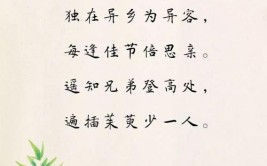

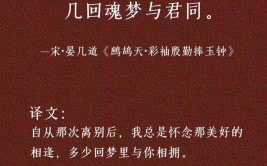

诗歌是寄魂主题的主要表现形式。在古典文学中,许多诗人以“寄魂”为主题,创作了脍炙人口的诗篇。如唐代诗人杜甫的《月夜忆舍弟》:“戍鼓断人行,边秋一雁声。露从今夜白,月是故乡明。有弟皆分散,无家问死生。寄书长不达,况乃未休兵。”诗中,杜甫将对亲人的思念与对国家命运的担忧交织在一起,表达了对逝去亲人的深切怀念。

2. 小说

小说也是寄魂主题的重要表现形式。在古代小说中,许多作品以“寄魂”为主题,展现了主人公对逝去亲人的思念与守望。如《红楼梦》中,贾宝玉对林黛玉的思念,便是对“寄魂”主题的生动诠释。

3. 书法、绘画

书法、绘画等艺术形式,同样可以表达“寄魂”主题。在古代书法、绘画作品中,许多艺术家将寄魂之情融入作品之中,展现了他们对逝去亲人的无尽思念。

三、寄魂在文学中的价值

1. 增强作品的感染力

寄魂主题的作品,往往具有强烈的感染力。通过对逝去亲人的思念与守望,作品引发读者的共鸣,使人们更加珍惜亲情、友情和爱情。

2. 培养读者的情感

寄魂主题的作品,有助于培养读者的情感。在阅读过程中,读者会逐渐学会关爱他人、珍惜亲情,从而提升自身的道德素养。

3. 传承民族精神

寄魂主题的作品,承载着中华民族的传统美德。通过对逝去亲人的思念与守望,作品传承了中华民族尊老爱幼、孝顺父母的优良传统。

“寄魂”这一主题,在我国古典文学中具有重要地位。通过对逝去亲人的思念与守望,寄魂主题的作品展现了中华民族的传统美德,增强了作品的感染力,培养了读者的情感。在当今社会,我们仍需传承和弘扬这一主题,让“寄魂”精神永存。