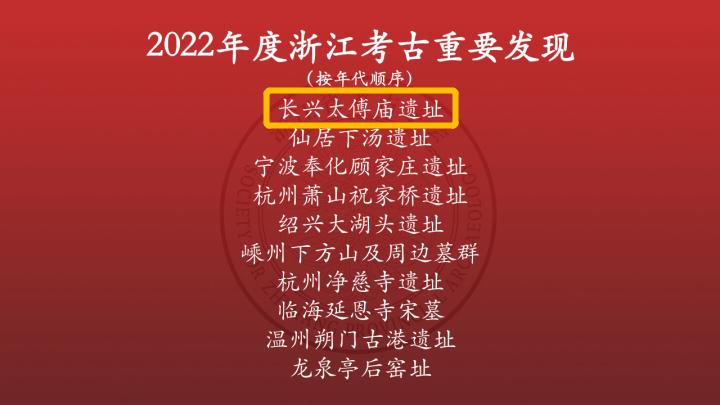

12月17日-18日,2022年度浙江考古重要发现评选将在杭州举行。

这场浙江考古奥斯卡,由浙江省文物局指导,浙江省考古学会主办, 浙江省文物考古研究所承办,杭州市文物考古研究所、宁波市文化遗产管理研究院、温州市文物考古研究所协办,钱江支持。

钱江·小时将分3期(按年代顺序),亮出21位候选者的秘密武器,也为大家划个重点。

回顾——

第一期:浙江考古奥斯卡来了!

2022年度浙江考古重要发现入围vol.1

第二期:2022年度浙江考古重要发现入围vol.2

15.浙江省金华市金东区曹宅新安遗址

发掘单位:浙江省文物考古研究所

项目负责人:游晓蕾

汇报人:张艺璇

新安遗址位于金华市金东区曹宅镇新安村南部,遗址内海拔高度为73-80米,东侧200-300米为羊尖山水库。为配合金华理工学院项目建设,2021年11月至2022年5月,浙江省文物考古研究所对项目地块范围内的地下遗存进行发掘,新安遗址分为南北两区,共发掘墓葬类遗存11座(其中M2、M10、M11为宋代墓葬)和大型居址类遗存2处(大型建筑基址1处、水利设施遗址1处)。

发掘区北区(居址类遗存)平面图

发掘区南区(M2、M10)平面图

水利设施遗址中沟槽遗迹G3平面图

大型建筑基址位于发掘区北区的北官山东坡之下,地势平坦,揭露面积面积约1200平方米。建筑基址走向一致,有明显的中轴布局,自南向北逐级抬升了三次形成四进深的建筑布局,可分为厢房、院落、天井、步行通道等不同单元。水利设施遗址分布于北官山东坡上,以开凿于基岩上的沟槽、圆形储水坑(井?)为主。北区居址出土的陶瓷器均为日用器,以青瓷碗、制作较粗糙的盏、缸等为大宗,推测该建筑可能为周围墓群共用的坟庵建筑。

居址类遗存出土遗物

两座宋代墓葬为发掘南区的主要收获。M2墓园由引水沟、环墉、墓室和排水沟等组成,直接开凿于基岩之上。墓室为双室并立的石室,每室以榫卯加工的条石组成石板盖。M2左室保存完整,未经盗扰,右室后部有一盗洞,共出土随葬品118件(套),包括金钗、白瓷四系罐等,年代为南宋早期(年代上限为1107年)。

M10墓园由环墉、墓室和疑似步道基址组成,为单圹双棺岩坑墓。墓室由人工凿穿基岩形成,四壁有清晰明显的人工凿痕,墓室中部有两具木棺,为夫妻同穴异棺合葬。M10墓室未被盗扰,共出各类土文物累计199件(套),包括铜镜、錾花球形金饰、银钗、水晶制品等,年代为两宋之交(年代上限为1023年)。

M10右棺随葬品

M10左棺随葬品

新安遗址的年代明确、内涵丰富,墓葬类遗存为研究南宋时期的墓葬形制、墓园结构演变提供了重要材料,居址类遗存为复原宋代民间建筑、山水景观提供了可能性,遗址为讨论宋人丧葬制度、生死观念贡献了新的史料。

16.浙江省台州市临海市延恩寺南宋杨栋墓

发掘单位:浙江省文物考古研究所

项目负责人:谢西营

汇报人:刘倩

杨栋墓位于台州市临海市涌泉镇外岙村延恩寺后山,2022年8月对该墓进行了抢救性考古发掘工作。墓葬为双室砖石墓,分东西石室,中部砖构连接,西室南侧以砖围砌以存放墓志。墓葬西室出土金器、银器、铜器、玉器、铁器、漆木器等计约45件,器物组合涉及茶饮、妆奁、身份装饰等内容。出土“宋少保观文殿学士杨公圹志”石墓志一合,保存完好,计约1500字,详载杨栋生平事迹。

墓葬位置

墓葬整体

石椁盖(榫卯结构)

墓志位置

杨栋(据墓志1196-1270年),官至参知政事(副宰),主要活跃于理宗朝。其人历史记载丰沛,今见于《宋史》、《洞霄图志》、《后村集》、《南宋馆阁续录》、《钱塘遗事》等约90篇文献。其墓的发掘具有以下潜在价值:

其一,官制研究方面。杨栋与宋季权臣贾似道政治关系密切,类“成也萧何败萧何”,背后存在自隋唐至宋明,君权、相权博弈而导致中枢官制变迁的动因,故其仕路徊翔的追踪对研究宋代宰辅制度有管窥之效。

墓志细部

棺盖漆痕

其二,理学研究方面。杨栋学本周、陈,受任上蔡书院山主,“负海内重望”,其生前身后的行为规范反映了自身理学家的文化认同。如其墓志存于室外西南,合乎《朱子家礼》之“葬之日,以二石字面相向,而以铁束束之,埋之圹前近地面三四尺间……”的礼制要求。

出土器物

金银器

其三,舆服与丧葬制度研究方面。杨栋墓内出土大量金银器,未见陶瓷器,引人发思。如金质腰带、银质茶饮套具、疑似妆奁用漆木套器等出土物制作精细,实非常器,或存在权葬公服的可能性。

漆木器、金银器

墓底砖

其四,葬地选择与功德坟寺研究方面。杨栋墓位于千年古刹延恩寺之后山高地,今虽多颓毁而仅存墓室,但其葬地安置之讲究可见一斑,对南宋墓葬茔园研究、功德坟寺研究或有添砖加瓦之功。

17.温州朔门古港遗址

发掘单位:温州市文物考古研究所

项目负责人:梁岩华

汇报人:梁岩华

遗址位于温州市鹿城区望江东路东段,地处温州古城北大门——朔门之外,东靠海坛山,北邻瓯江,与江心屿双塔隔江呼应。2021年10月,该遗址在配合望江路下穿工程项目考古前置工作中被发现,主要遗迹有古城水、陆城门相关建筑遗存、成组码头、浴所、木构栈道、干栏式建筑、水井等,并出土了沉船2艘,以及数以吨计的宋元瓷片和形式各样的漆木器等重要遗物,各类遗存年代跨度从北宋延续至民国,尤以宋元为主。

朔门古港遗址总平面图

1号沉船

发掘区东西两端分别为水、陆城门相关遗迹,当中主体呈东西向条带状,沉船、码头等遗迹多分布于带状区。码头遗址除1座北宋斜坡式码头外,呈多级月台状。斜坡式码头依托海坛山脚基岩而建,用块石砌筑而成,呈平缓斜坡状。两宋时期的突堤式码头多建于江边滩涂,平面长方或长条形,石边土心结构,底部及缘用木桩打底和围护。宋代福船2艘。其中一艘残长12.4米,推测全长约20米。另一艘仍在发掘。官用栈道位于瓮城出城道路北面,做工规整。据相关史料,附近或即馆驿所在。元代浴所位于水门河西侧,以更衣室与沐浴室成组搭配,揭露的3组呈东西向布局,面积达100多平方米。

栈道遗迹S(北向南摄)

长条形突堤式码头(局部)

遗址出土了数以十吨计的古代瓷器残片,九成以上为龙泉窑产品,大多数没有使用痕迹,应为贸易瓷损耗废弃品。其他窑系有建窑系黑釉瓷、青白瓷及瓯窑褐彩绘瓷等。部分瓷器外底有墨书。遗址中还出土部分温州漆器、贝壳、植物种子等丰富遗物。

北宋龙泉窑青釉线刻菱格纹如意足瓷熏炉

北宋晚期龙泉窑青釉篦划莲花折扇纹瓷碗

南宋建窑黑釉金丝兔毫纹瓷盏

朔门古港以温州古城为依托。港口优良且不易淤积,城址、港址近1700年来基本不变;古港与世界100座历史文物灯塔之一的江心屿双塔隔江呼应;宋代造船场位于西侧郭公山麓;海神信仰方面,海坦山顶原建有海神庙、杨府庙,山麓有平水王庙;加上成群码头、2艘福船、官用栈道、成片浴所……朔门古港集齐各大要素,遗迹全,规模大、体系完整、内涵丰富,为国内仅有、世界罕见。龙泉青瓷在海外贸易中占有极重要地位。朔门古港出土海量的龙泉青瓷残片,实证了温州古港是龙泉青瓷外销的海运起点和枢纽港。总之,朔门古港遗址是近年来我国港口考古、城市考古的重大收获,它填补了国内外海丝港口类遗产的空白,堪称海丝申遗的经典样本和支撑性遗产点。

18.浙江省丽水市龙泉市亭后窑址

发掘单位:浙江省文物考古研究所

项目负责人:刘建安

汇报人:刘建安

亭后窑址位于丽水市龙泉市小梅镇大窑村亭后山东坡,东经119°02′74″,北纬27°83′77″,海拔高度526米。遗址总面积约2250平方米,分作坊区、烧成区、残品堆积区三个功能区块,其中烧成区、堆积区位于亭后山麓,作坊区位于山前台地上。台地东部边缘为青瓷古道和岙底溪,溪与古道均为南北向。2022年,经国家文物局批准,浙江省文物考古研究所、故宫博物院、龙泉市文物保护中心联合对该窑址进行了考古发掘,本年度主要发掘烧成区和残品堆积区,已发现龙窑窑炉1条,石铺道路1条,以及数十吨宋元瓷片、窑具堆积,各类遗存年代跨度从北宋至清代,以宋元为主。

亭后窑址正射影像图

亭后窑址窑炉与道路遗迹

此次发掘的窑炉(Y1),依山形便利,浅挖山体基岩修筑窑床,现揭露窑炉长度15.4米,宽2.22米。窑壁用方形砖错缝平铺叠砌而成。根据窑炉内出土元代青瓷盘、碗等,推测其废弃时代为元代早中期。

石铺道路平行分布于窑炉北侧,由西向东延伸。道路由5列卵石工整铺成,现揭露长度15.7米,宽度约0.65-0.97米。道路上出土元代青瓷器与Y1内出土青瓷器一致,初步判断道路与龙窑为元代同期遗迹。

窑产品与窑具分布于窑炉南侧,早年经多次盗扰,仅发现少量原生堆积层。经扰乱的残品堆积自西向东渐厚,厚0.1—6米,其北部覆盖部分窑炉。

出土遗物中,两宋之际至南宋中期产品数量较多,主要分布于发掘区域东南部。器形以敞口碗、圈足盘、香炉较为常见,多饰划花草纹。此外还见有长颈瓶、碗盖、砚滴等器形,外底多露胎。常见窑具有“M”形匣钵,泥质垫饼、泥质垫柱,等等。

南宋晚期产品数量较少,胎色分为白胎、灰胎、黑胎等,不同胎色产品的器形多有重合,有碗、盘、杯、盏、洗、炉、瓶、盖等二十余种。其中仿古器形的黑胎青瓷较为多见,包括鋬耳杯、觚、贯耳瓶、琮式瓶、鬲式炉、簋式炉,等等。常见窑具有“M”形匣钵、泥质垫饼、小型瓷质垫饼,等等。

元代产品数量最多。常见器形有折沿盘、敞口盘、直口碗、碗盖、盏,多刻饰莲瓣纹。此外还见有不同类型的洗、炉、砚滴、盒、烛台、渣斗、执壶、瓶、罐,等等。器物多裹足刮釉。窑具有“M”形匣钵、平底匣钵,以不同尺寸的瓷质碟形垫饼最为常见,还见有少量瓷质杯形间隔具。

此外,出土有多件测温窑具火照,大小不一,呈指套形或馒头形。还出土有多件带有文字的产品和窑具。

亭后窑址出土两宋之际产品

亭后窑址出土南宋中后期产品

亭后窑址出土元代产品

亭后窑址出土各类窑具

亭后窑址考古对探究龙泉窑中心窑区宋元时期的生产状况、技术传承、青瓷贸易,完善龙泉窑青瓷发展脉络,激活龙泉窑遗址考古、保护、展示、研究工作,助力大窑龙泉窑国家考古遗址公园建设等均具有重要意义。

目前,田野考古工作仍在进行,发掘区北部宋代龙窑窑炉(Y2)局部已暴露。在完成第一阶段工作后,下一步将重点发掘窑址作坊区和交通网络。同时,做好现场文物本体保护工作,开展多学科研究,积极推进大窑国家考古遗址公园建设、国家遗产线路海上丝绸之路建设。

19.浙江泰顺双革元代龙泉窑遗址

发掘单位:温州市文物考古研究所

项目负责人: 刘团徽

汇报人: 李扬

双革窑址位于浙江省泰顺县百丈镇,地处飞云江上游窑背窑址群及仓楼墩窑址群之间,东距珊溪水库约500米。2022年,为配合泰顺司筱线公路改建项目进行正式考古发掘。确认为一处元代晚期的龙泉系瓷窑址,产品以青釉瓷器为主,兼烧少量黑釉、酱釉瓷器。

泰顺双革窑址总平面 上为北

窑址北侧瓷片堆积区 东南向西北

本次发掘揭露出具有打破关系的龙窑炉2座、窑前(Y1)工作区1处、辘轳坑1处、淘泥池1处;窑业废品堆积2处。

两处窑炉依山坡而建,头东尾西,结构均为分室龙窑。

Y2仅见部分窑身,残长7.77米,窑室进深4.3米,窑头方向56°。窑头已毁,窑尾被Y1叠压,未完全清理。

Y1保存相对较好。窑头、窑身、窑尾、窑门、隔墙、护墙等结构清晰可见。窑头方向65°,斜长28.11米,坡度10-13°。

窑炉前后共分10室,内设隔墙9道,窑室进深2.2-3.2米。隔墙用窑砖顺向错缝平砌,底部以圆柱状支烧具支撑,形成烟火孔。

窑壁用窑砖和M型匣钵混筑,顶部为砖砌结构。窑头两侧用匣钵砌筑半月形挡墙;后部及窑尾用块状瓷石垒筑墙体。初步推测为窑炉加固保温及堆柴烘干的附属设施。

窑门均置于窑炉南(右)侧。一室一门,共10门。除东1门外,其余窑门均开于各室东南角,紧邻隔墙,宽约0.5-0.6米。

排烟室由窑尾墙体和瓷石护墙构成,尾墙下支烧柱形成排烟通道。

装烧方式以明火叠烧为主,器物以泥点间隔,置于圆柱状支烧具上。产品以龙泉系青釉瓷为主,兼烧黑、酱釉瓷。器型基本为日用器。青釉产品以碗、盘、双鱼洗、碟为多,也有少量杯、盏、灯;黑釉器可见碗、盏、碟、盘、壶,有较多酱黑釉粗瓷罐;还发现少量素胎擂钵、单把带流壶。

北侧堆积区第③层发现一件青釉凤尾尊,通高0.7米,肩部有“辛丑”纪年。结合共出器物特征,初步定为1361年,属元末。根据“南无地藏王菩萨”等四组文字推测,当为寺院定烧器。

双革窑址出土“辛丑”纪年凤尾瓶

双革窑址出土瓷灯

双革窑址内底刻字黑釉碗

元代中期以后,随着陆路和海路交通的发达,市场需求的扩大。龙泉窑产区由中心烧造区逐渐向周边扩张。温州地区永嘉、文成、泰顺、苍南也开始设窑烧造。本次发掘揭示了龙泉系青瓷产业向泰顺地区扩张、龙泉系泰顺类型发展定型、产品主供外销的窑业现象。

双革窑址采用分室龙窑技术,兼烧黑釉盏、碟等类型产品,又明显受到福建地区影响,为不同窑系窑业生产技术在这一地区的扩散、融合研究提供了重要的实证资料。

20.浙江省湖州市德清县慈相寺遗址

发掘单位:浙江省文物考古研究所

项目负责人:时萧

汇报人:张士轩

慈相寺遗址位于德清县乾元镇北郊社区,背靠石壁山,西邻百寮山,南面奉国山,东距东苕溪约500米,是德清县文物保护点。德清县博物馆对该遗址进行了初步调查,并采集部分碑刻残件。历次土地平整过程中,发现柱础、建筑构件、碑刻残件等。为更好挖掘和展示当地历史文化,特别是在当地享有盛名的半月泉,乾元镇上报省文物局对遗址开展考古发掘工作。经国家文物局批准,浙江省文物考古研究所联合德清县博物馆,于2022年5月至8月对该遗址进行了考古发掘,发掘面积约为800m²,发现半月泉、墙基、路面、房址、蓄水坑、柱洞柱础等多处遗迹,出土宋至明清时期瓷器、紫砂壶、水注、钱币等文物40多件。

发掘前的慈相寺遗址

慈相寺遗址发掘区正射影像图

半月泉及其垣墙墙基

由于多年土地平整以及近年来新建宗教场所的占压,考古调查勘探中未发现慈相寺主体建筑遗址,本次发掘的主要内容为慈相寺东侧的附属建筑区,具体包括半月泉及其道路排水系统、生活建筑区、园林建筑区,分别位于石壁山的一、二、三级台地上。半月泉位于长方形垣墙基址内,垣墙南部正中设有门道,门道外有铺砖道路相连。半月泉开凿于山脚的基岩中,“凿石罅如半月”,半月泉东两侧为垒石围护的方形水池,水池下设铺砖排水沟。垣墙为三通碑刻,其中一通《慈相寺记》详细记载了东晋至明代慈相寺遗址和半月泉的兴废历史。二级台地上发现两处房址均遭严重破坏,其中一座或是文献中的泠然阁。沿石台阶而上为三级台地,推测该处原有小体量建筑,功能兼具宗教仪式、赏景休闲等,该区域出土“时大彬”款紫砂壶底、宋至明清时期茶具、棋子等。

《慈相寺记》残碑

“时大彬”款紫砂壶底

苏轼“请得一日假,来游半月泉”

此次发掘确认了半月泉的位置、结构布局等重要信息,全景式展现了慈相寺附属园林建筑的独特风格,具化了一批文人思想家在慈相寺的活动细节,大大丰富了德清县“千年古城”的文化内涵。为后续考古遗址公园建设和文物活化利用奠定了基础,也为古城古镇建设中的考古发掘与展示工作提供了有益借鉴。

21.宁波市奉化区尚田镇青莲寺遗址

发掘单位:宁波市文化遗产管理研究院

项目负责人:林国聪

汇报人:林国聪

青莲寺遗址位于宁波市奉化区尚田镇沙栋头村西南,处于白溪谷地西缘,南距和尚山约150米,西侧为学校旧址。据《奉化县志》记载,青莲讲寺建于后唐清泰元年(934年,初名灵峰院。宋治平二年,改青莲院,久而圮。至南宋,皇子魏王申请为十方祝圣道场,以傅天台宗教。明洪武初,改寺;明末,僧万和重修。清顺治初,寺废,行目禅师增新梵宇;同治间,僧安仁又修;光绪间,僧松修重建大殿、方丈山门、廊庑。20世纪60年代后期,该寺拆除。

青莲寺遗址东配殿包壁石

青莲寺遗址建筑址航拍

为配合葛岙水库建设,2022年5月中旬至7月末,宁波市文化遗产管理研究院联合南京大学和奉化区文物保护管理所对青莲寺遗址开展了800平方米的抢救性考古发掘。

所揭露建筑址主体由主殿、东配殿、西配殿及殿前广场组成,呈院落式布局。此外,西配殿南端至寺院南院墙之间可能有西廊庑相连,廊庑北半部西侧存在两处建筑台基,推测为鼓楼与斋堂之类的建筑基址。

青莲寺遗址主殿北侧白灰路面与广场

青莲寺遗址主殿路东侧广场局部解剖

主殿台基平面为长方形,南侧中部设踏道1处,殿前广场铺石板;北侧中部有白灰路面,路两侧的白灰面广场略低于路面,路、广场与台基相接处为白灰面排水沟(滴水)。主殿台基东西长22、南北宽15.8、高约0.55米,清理磉墩40个。由磉墩的排列方式可知,主殿为面阔5间,进深6间,中部减2柱的结构。东配殿被近现代建筑破坏,布局不明。西配殿台基呈南北向长方形,东侧与主殿台基相接,南侧与西廊庑北端相连,西侧有南北向石砌排水沟,台基南北长15.8、东西宽9、高约0.55米,根据发现的磉墩排列情况,推测其面阔2间、进深5间。

青莲寺遗址主殿磉墩

青莲寺遗址主配殿与东配殿间包壁石与排水沟

遗址出土陶、瓷、石、铜等小件标本30余件,有花纹砖、滴水、瓦当、布纹瓦、绳纹瓦、石柱础等建筑构件和碗、盘、盏、器盖等瓷器,年代多为清代至民国时期,少量五代和宋代的遗物发现于扰乱的建筑废弃堆积中。

青莲寺遗址遭破坏严重,现存建筑遗址主体使用年代为清至民国时期,主殿和东西配殿下压的建筑台基自五代一直使用到20世纪60年代,位置未有变迁。青莲寺遗址的发掘为认识和研究宁波地区寺庙建筑的布局和禅宗的传播等提供了新材料。

本文为钱江原创作品,未经许可,禁止转载、复制、摘编、改写及进行网络传播等一切作品版权使用行为,否则本报将循司法途径追究侵权人的法律责任。