四川电影电视学院是我国西部地区第一所以培养影视传媒人才为主的民办本科高校。

学校的前身是四川师范大学电影电视学院,2014年经教育部批准正式更名为四川电影电视学院,是一所具有浓郁艺术气息和优良教学传统的现代艺术大学。

川影位于“天府之国”成都,设有金牛和安仁两个校区,校园环境优美、绿意盎然,被四川省成都市两级政府授予“园林式单位”称号。

30多年来,为党和国家的教育事业和社会发展需要,培养了数以万计的影视传媒人才。

办学定位:四川电影电视学院是一所地方性、行业性、应用型本科院校,立足四川、面向全国,以本科教育为主,兼顾专科教育,适时开展硕士研究生教育,以艺术类专业为主干,文学、艺术学、工学、管理学、教育学等多学科交叉渗透、协调发展,以影视传媒专业为主要特色,培养适应行业发展需求,德艺双馨、理论扎实、技能全面,德智体美劳全面发展的高素质应用型人才。

学校致力于建设成为特色鲜明,应用型人才培养优势突出、服务地方能力强、深受行业欢迎、人民满意的高水平应用型本科高校。

办学成果:建校至今,学校为央视、凤凰卫视和全国34个省级电视台、400余个市级电视台,以及国内电影界、网络传媒行业输送了万余名专业人才,尤其在甘孜、阿坝、西藏、青海等环境艰苦地区,有300余名川影毕业生在传媒一线艰苦奋斗,奉献青春力量。

因此我校也被誉为“中国影视人才四大培养基地之一”川影为电视行业培养了一大批优秀的电视工作者,国家新闻出版广电总局五一劳动奖章获得者李佳明;第二届“巾帼建功标兵”获得者施丹;《新闻直播间》主持人、2021年春节联欢晚会主持人张韬;中国内地主持人、演员、歌手,中国电视金鹰奖优秀主持人奖获得者、中国大学生电视节“最受中国大学生喜爱女主持人奖”获得者谢娜;电影《大人物》制片人、曾担任湖南卫视主持人的杨乐乐;凤凰卫视主持人黄橙子;《青春环游记》主持人、影视演员杨迪;中国播音主持“金话筒”奖、中国电视“金鹰奖”优秀主持人奖获得者宁远;中国新闻社主任记者廖攀;中国播音主持金话筒奖“电视播音员主持人奖”获得者周珊;曾担任东方卫视主持人的刘彦池等。

同时中国电影行业还活跃着一批极富创新探索精神的川影电影人,如入围戛纳电影节制片人国际工作坊的制片人、电影《听风者》文学策划和《回到爱开始的地方》编剧罗思;电影《焦裕禄》和《红星照耀中国》导演王冀邢;电影《前任攻略》系列制片人和《金刚川》联合制片人周子健;电影《我不是药神》《奇迹·笨小孩》编剧,百花奖、金鹿、金爵最佳编剧奖获得者钟伟;电影《理想照耀中国》导演和电影《婚前故事》编剧郭廷波;电影制片人、电影《美人鱼》联合出品人张鹏程;电影《哪吒之魔童降世》配音导演陈浩;神话史诗大片《封神三部曲》主演之一吉乌此沙;中宣部2022年度精品电影项目,获四川省第十六届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖的电影《珠峰队长》导演吴曦等。

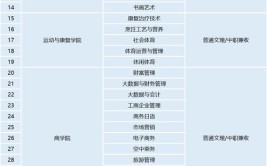

专业建设:学校拥有10个二级学院和1个教学部、1个大学生创新创业中心,共开设25个本科专业、21个专科专业。

学校“广播电视编导”专业、“播音与主持艺术”专业获批“国家级一流本科专业建设点”,“影视摄影与制作”专业、“表演”专业、“戏剧影视文学”专业获批“省级一流本科专业建设点”。

根据“2022软科中国大学专业排名”,学校“播音与主持艺术”专业全国排名第18,全国民办高校排名第1;“表演”专业全国排名第31,全国民办高校排名第1;“广播电视编导”专业全国排名第42,全国民办高校排名第1;“戏剧影视文学”专业全国排名第45,全国民办高校排名第1;“戏剧影视导演”专业全国排名第17,全国民办高校排名第1;“影视摄影与制作”专业全国排名第41,四川省(公办+民办)排名第1;“影视技术”专业全国排名第3,四川省(公办+民办)排名第1。

一直以来,四川电影电视学院在专业建设和人才培养方面保持着高质量的发展。

四川电影电视学院戏剧与影视学科入选四川省高等学校“双一流”建设贡嘎计划建设学科Ⅲ类名单。

川影戏剧与影视学科已建成播音主持学院、电视学院、电影学院三个二级学院,形成播音与主持艺术、广播电视编导、表演、戏剧影视文学、戏剧影视导演、戏剧影视美术设计、影视摄影与制作、动画等本科专业集群。

师资队伍:学校拥有一支理论、实务、创作一体化的优良师资团队,根据传媒行业理论和实践更新较快的特点,川影始终坚持应用型本科高校的办学定位,教师队伍近半数是来自影视行业一线的专业人士,双师型教师是学校的实践实训教学与行业发展对标同步的有力保障,保证了学生在校所学知识和接受的训练在就业过程中能实时应用。

学校教师中硕士、博士学历占整体师资59.62%,具有“双师双能型”或行业企业背景教师占整体师资43.51%。

其中享有国务院政府特殊津贴专家6人,“飞天奖”获得者6人、“百花奖”获得者2人、“华表奖”获得者3人、“金鸡奖”获得者1人、“金鹰奖”获得者4人、“五个一工程奖”获得者6人、省级电视台“十佳主持人”获得者4人,四川省民办高校优秀教师团队2个。

在研究型和双师型组成的教师队伍的不懈努力下,近年来,一批标志性科研创作成果涌现,立项课题、核心期刊论文、专著屡创佳绩,省部级课题实现历史性突破,彰显了川影不断提升的科研创作实力。

教改科研:科研成果方面,2016年以来,学校公开发表期刊论文1000余篇,其中核心期刊130余篇;立项各级各类课题400余项,其中参与国家级课题4项,主持省部级课题30余项,主持市厅课题400余项;公开出版著作31部,获得国家专利44项,科研成果获得市厅级(含行业类)及以上奖项173项。

教育教学改革与成果方面,“教育部产学合作协同育人项目”8项;“四川省教学成果奖”1项;“四川省高等教育人才培养质量和教学改革项目”10项,其中重点(重大)项目2项;“四川省新文科研究与改革实践项目”3项;“四川省民办高校教学成果奖”2项;“四川省民办教育优秀论文”5篇;校级教育教学改革与研究项目302项,其中重点项目43项;累计出版教材32部,在建校级规划教材4部。

四川省一流本科课程11门,四川省课程思政示范课程5门,四川省应用型示范课程5门,四川省创新创业教育示范课程1门,四川省高等学校课程思政典型案例2门,教育部在线教育研究中心“拓金计划”课程1门。

四川省省级实验教学示范中心2个;四川省省级大学生校外实践教育基地2个。

产教融合:学校与阿里文娱、腾讯、爱奇艺、快手等200家行业头部、知名企业确立了长期战略合作关系,学校拥有电视采编播一体化、全媒体影像创作两个省级实验教学示范中心,以及川影·海上丝路时尚发布中心、联合创作中心、电商直播实践中心等14个校内实践教学基地。

还与中央电视台、凤凰卫视、湖南卫视、东方卫视、中国教育电视台、北京人民广播电台、四川电视台、成都电视台等各级广电传媒机构签约建立多达200多个校外实习实训基地。

川影“四川影视文创城”是四川省政府重点项目,学校自筹资金10亿元,打造出占地200亩,建筑面积25万平方米的国内首个大学内的影视实训平台。

2020年被成都市天府文化论坛评为“天府文化·十大文创产业新场景”。

四川影视文创城位于中国博物馆小镇大邑县安仁镇,是将教育、艺术、科技、文旅全面融合发展的文创产业园区,这里可完成大学生创新创业孵化、青年影视人才职业培训等,是集剧本创研中心、摄影棚集群、摄影器材库、道具服装库、置景特道工坊、数字虚拟空间为一体的影视全流程创制生产基地,更是可实现产业标准化、数字化、工业化的文化创新创意创造之城。

国际合作:学校非常重视国际交流合作,现已与美国的南加州大学电影学院、纽约州立大学、东南密苏里州立大学、黑山州立大学、波尔大学、戈申学院、特洛伊大学、纽约电影学院,以及英国的伦敦艺术大学、韩国的清州大学、泰国的博仁大学等建立了“在校生校际交流联合培养计划”,开展了“3+1”及“3+2”双本硕连读、“2+3”专本硕连读、“2+2”双本连读、“1+3”或“2+2”专本连读等留学项目。

积极开展国际文化艺术交流,通过举办各国电影周、国际音乐舞蹈演出、国际电影论坛等方式,让学生与国际大师近距离接触,感受世界传媒艺术的魅力,体会不同文化的差异。

现已举办过美国、德国、波兰、西班牙、加拿大、法国、澳大利亚等多国电影周。

2019年,教育部正式批准四川电影电视学院与美国格林斯伯勒大学合作联办数字媒体艺术专业本科教育项目。

2021年,四川电影电视学院国际创意学院正式面向全国招生。

社会评价:根据中国科学评价研究中心(RCCSE)、武汉大学中国教育质量评价中心联合中国科教评价网发布的2017-2018中国大学本科专业排行榜显示:川影播音与主持艺术专业与中国传媒大学、浙江传媒学院一起进入全国三强,位列西部第一;川影戏剧影视导演专业全国排名第四,西部第一;川影影视摄影与制作专业全国排名第六,西部第一。

展望未来,川影将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持服务国家、服务地方,以“双一流”建设为引领,以立德树人为根本,恪守校训“未来属于对成功充满渴望的人”所体现出的大学精神。

秉持教学育人的初心与使命,为党育人、为国育才,为传媒事业继续做出新的更大贡献。

(相关数据截至2024年3月)