但是,正如人们不可避免地要成长,宗教和世间的一切事物也不可避免地要还原其本来面目。当我们的长辈、亲朋好友纷纷离去,尘世的悲欢离合、辛酸无奈不可避免地降临到我们每个人头上的时候,我们拿什么来救赎和慰藉自己苦难深重的灵魂呢?

人年轻的时候总是充满自信,随着年龄的增长,才越来越深切地认识到世间的无常、虚妄与烦恼,知道自身的渺小与世界的复杂与深广,也迫切感觉到生死问题的紧迫与可怕,许多人就开始寻找宗教的归宿。

这也就是“宗教”存在的理由。

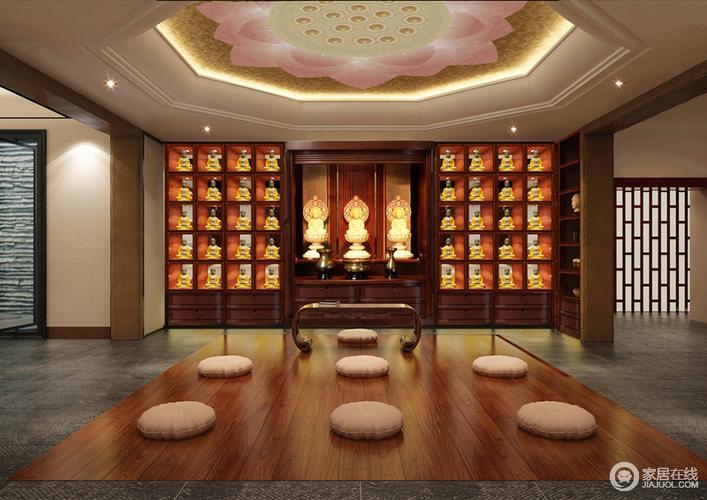

宗教空间像一个巨大的容器,将修道者置入其特有气氛的控制之中,从而达到吸收其入教的目的,这种力量,就是“宗教空间”的感召力。

在佛教建筑的场所精神形成过程中,对寺院内部的场所要求比它的外部环境要求更为重要,因为它直接构成了宗教活动的场地。

佛教中把充满物质诱惑的尘世看作恶的象征、痛苦的根源,而超脱轮回、解脱痛苦的道路就在于升入西天成佛,因而在佛教壁画以及佛经中,都有大量的关于“西天净土”的描述,佛教寺院在信徒眼里无疑成为净土的替身。

在佛教建筑及装饰的发展过程中,佛教内部装饰一直作为佛教教理及教义的外在表现形态,渲染佛教的审美观念,以生动的人物、壁画或雕塑形象和高超的技艺淋漓尽致地表现佛教的基本观点和立场,表达佛教的信仰体系。

唐宋以后,禅宗提倡的“伽蓝七堂”寺院格局逐渐成为佛寺建筑布局的蓝本,对佛教寺院的山门、佛殿、法堂、方丈、斋房、浴室、东司(厕所)等七种使用功能,不同的建筑排列程式作了明确规定:沿中轴线由南向北依次为山门、天王殿、大雄宝殿、法堂、藏经楼等正殿,正殿左右两侧对称布置钟鼓楼、伽蓝殿、祖师堂、观音殿、药师殿等配殿。僧舍位居中轴线的左侧,禅房位居右侧。

从山门和天王殿的室内空间形态来看,穿越山门是佛教寺院中轴线上的第一座建筑,天王殿位于其后,二者都是以联系交通为主要特征的穿越型空间。在天王殿两侧常设腰门,墙封闭,同时与山门殿一起组成了佛寺组群中的第一进院落空间。

这种空间组合形式常兼有交通穿行和供像礼拜两种功能,但因寺庙等级和空间场所等的限定,而使其内部空间模糊,形成了以穿行为主到以陈列为主的一个空间上的过度,其内部不设佛像。

例如山门,天王殿的情况是在明间偏后的位置上供奉佛像,使人流不能顺利地直接穿过,而只能绕行。此以弥勒和韦驮为中心,形成了一个环绕式的空间,可以进行右旋周绕的礼仪。在穿过的过程当中,不知不觉地便完成了对佛的一次行礼,引导着礼佛者的行为。

在佛教中,佛像乃三宝之中最重要的“佛宝\"。佛教在创立之初,是一种无偶像崇拜的宗教。人们最初所崇拜的是佛的遗骨、遗物以及菩提树等象征佛的圣物。也许是受了希腊文化的影响,佛教中渐渐接受了偶像崇拜,佛像也就取代了菩提树或佛塔,而成为佛教徒们主要崇拜的对象。

佛造像自身的体量和“像群\"的布置,制约了佛教建筑室内空间的形态构成。据记载,佛教造像在历史上出现的时间还早于佛寺。汉代就已出现佛像,至南北朝,造像活动随着佛教的兴盛而更加普遍,到唐代,造像活动随佛教的发展达到了顶峰,而且是越造越多,越造越宏伟!

中国佛教建筑装饰题材有几方面来源:一种为符号类,如莲花、狮子、象、宝珠、金刚杵、佛教八种宝物以及密教的六字箴言等。还有一类为人物类,如天王、力土、伎乐天女或佛教故事中的人物等。再有一类为建筑类,即是以佛帐、龛、天宫楼阁表示西天极乐景象!

佛教建筑与其他传统建筑一样,十分注意结构及构件的形式美,精心地在细部上进行工艺性的加工,提高感观的完美性,有很强的装饰效果。

如表现在屋面坡度及佛塔外轮廓上的柔美曲线,脊及脊饰上变形的动、植物形象,柱身、梁身上的卷杀,屋檐的起翘与出翘。甚至某些构件本身就是一件完美的工艺品,例如,雕饰丰富的雀替、花牙、棂花隔扇等。在佛寺的建筑装修中,较为突出的是藻井、天宫楼阁及门窗装修的处理。

人类不管发展到什么程度,生命的起源与结束永远是智者思考的终极同题,宗教是解决生死问题的。任何宗教都在讨论人的来源与归宿,都在寻求解决生死问题的方法。所以,只要死亡这个阴影还在人类头顶上笼罩一日,宗教就会存在一天。

佛教宗教空间,通俗的理解,可以类比为现代高校的教育空间,只不过在佛教宗教空间中生活的是僧侣,传播的是佛学知识,并由此形成了特定的宗教特征,从而感化世人,吸引教众。为佛教信仰提供传播或表现,以及聚集相同信仰的人群进行宗教活动。

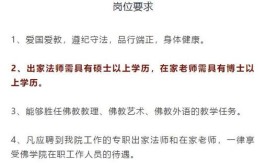

湖北佳境寺院内装饰设计专注于古典装饰美学与现代装饰相融合,用现代的材质、现代的阐释、现代的审美情趣,设计和表现手法,传承永不褪色的艺术设计精髓,以满足现代人的宗教情怀,为广大信众提供一处心灵栖息地。