转自:小印帆的建筑笔记

注:本文立足个人实战经验,如果表述不严谨之处或观点不正确的地方,请各位看官指正,作者定当严肃对待,防止误导他人。

非常高兴有这样一个机会,通过《小印帆的建筑笔记》跟大家分享一下我是如何从一个考公门外汉一步步成功上岸的? 我的分享主要分为以下那个几个部分:个人介绍、工作经历、一些建议、为什么考公、考公心路历程、考公准备策略、考公选岗、粉丝答疑

01 个人介绍

我的年纪可能要比各位读者大一些,因为我工作5、6年了,可能因为这个年纪的不同,我们的认知、经历还是有很多的不一样的,但肯定也是有共同之处的。

我在2010年参加高考,当时这个工程行业是非常火爆的,所以,建筑学专业几乎是各个学校录取专业的最高分。

2015年,本科毕业后又在一所老八所读了一个研究生,期间也在设计院、事业单位、地产实习过,下面我们会对这一部分进行一个分享。

02 工作经历

我在18年硕士毕业以后,当时正是地产行业的巅峰,所以,我也顺应潮流地加入了一家央企地产作管培生,然后,一直工作至今,在工作中因为个人的一些需求吧,也参加过国考、省考、事业编考试等,在职备考了三年,今年顺利考入了中央某部委。

①设计院经历

因为我是专业硕士,所以,读研期间在中国院有过近一年的实习,期间也做过很多大型项目的方案和施工图,包括:住宅综合体、学校等等。

其实现在回想起来,在设计院里边实习的强度是非常大的。

当时是建筑的一个黄金时代,各种各样的项目一茬接着一茬,可以让新人迅速的上手,那段时间,可能是我压力最大的一段时间,但也是个人学东西最多的一段时间。

就现在很多的专业技能,像对建筑设计的把控以及地产工作中所倚仗的一些专业知识也是通过那个阶段学来的。

17年秋招,当时也有想过去找设计院的工作,所以,在老家省级规划设计院也实习过,参与过一些总体规划、城市设计、美丽乡村的项目,所以,当时我认为自己对这个行业的了解相对全面一些,最后,根据个人的兴趣点以及行业的实况,选择加入了一家央企地产。

接下来,我谈谈设计院工作的优势和劣势。

一、优势

第一,在设计院工作其实还是有一定的可取之处,现在很多社交媒体对设计单位的评价过于消极了,设计单位给我们提供了丰富的学习和成长的机会,我们在学生时代做的设计很多时候这个落地性不强,你设计的东西没办法继续深化下去的,只有通过设计院这样真正的与甲方对接与规划部门对接,才能够提升自己的专业能力和解决问题的能力,从而提升自己的核心竞争力,只有把这个能力训练扎实才能在以后的工作中有更多选择的机会。

第二,在设计院工作,它是有着清晰的职业路径。

它其实是很扁平,你从一个普通的设计师到主创设计师,再到专业负责人,再到可能相当于你在负责一些商务成为副所长、所长之类,而且,工作中你可以考取一注建筑、注册城规,然后,进行职称评审,以此作为你个人的职业发展路径,所以,设计院的发展路径还是很清晰的,可以很好地规划自己。

第三,在我们毕业的那个年代,设计院第一年offer工资能有20W,所以,在地产的黄金时代,设计单位的业务量是很稳定的,而且当时还有特别有意思的事儿,有很多外溢的业务量,什么叫外溢的业务量?就是说可能会有一些私活的存在,当时我和我同门花了两个星期就搞完了一个小私活,当时一个人还分了大几千块钱吧,在学生时代,也是不少的一笔钱了,那时做设计还是有一定创收渠道的。

二、劣势

第一、工作强度大。

这一点肯定是毋庸置疑的,因为我们现在的项目进度很紧,也很复杂,长时间的加班和高强度的工作会成为常态。

我在设计院实习的那段时间里,我可能是每天早晨6、7点钟出门,晚上8点钟从单位回家,我还得把一些工作带回家继续进行处理,包括我所在的地产公司,以甲方的姿态给到设计单位的时间还是非常紧迫的,很多项目现在都是在你报规的同时施工都已经开始了,也就是边设计边施工的模式,所以,每一个环节上面的人的压力都是非常大的。

第二、市场萎缩、行业内卷。

现在大家也知道地产行业已经逐渐式微了,所以,这个有限的设计业务量,让我们这些设计单位要投入更多的服务、更多的精力来满足业主的需求,这就造成了设计院的设计师职业荣誉感与社会认同逐渐走低,在一些外行人的眼里甚至把我们设计师理解成流水线上的工人,尤其是像我们建筑、不像结构、暖通电气这类专业,很多外行人提不了很多的建议,但是,对我们建筑就很容易被质疑,无论你向哪个单位汇报,谁都能说上两嘴,谁都能给你的方案提提意见。

因此,为了应对一个日益复杂的设计需求,我们就要不断的提升自己的能力,可是,现在这个收入的确提升地很少,可能有的设计单位发工资一个月扣了社保后甚至负的情况是真实存在的,并不鲜见。

第三、上升渠道的封闭。

为什么说上升渠道要封闭了?虽然设计院的职业发展路径清晰,但是,它是基于市场上有大量的设计项目。

你可以通过这些项目来提升自己的能力、提升自己的职称。

可是,目前行业内的竞争和资源是有限的,我们往往很难获得晋升和提拔的机会。

在很多和我们合作的一些大院,包括一些高校设计院也会出现一种情况。

你跟主要领导关系比较好或者你上班时间比较长,就能获得优质的委托项目(好活儿),如果你是一个新人,往往会被派去参加一些方案的投标或者一些为了拓展业务而进行免费的方案设计工作。

在有限的设计业务情况下就会造成这种情况,很多设计师会长期处于基层的岗位,无法真正的发挥自己的才能和价值,职业发展中真正学知识长能力,也就是那几年时间,这几年里,如果你没有获得一定的提升、走到一定的岗位,那你就掉队了。

②地产经历

18年,硕士毕业后加入了这家地产公司,接触到了很多业务模式,包括住宅开发、产业园开发、开发代建。

首先,我选择考公并不是现在的工作单位不好,我必须夸一下前东家,他给了我一个职场小白很漫长的成长时间、发挥才能的舞台和极其宽松的成长环境,所以,我建议应届生一定要珍惜第一份工作的机会,就像毛主席说的,“放眼长远”,就是你不要局限于你的工作岗位,你的第一份工作喧杂一定要谨慎就业,应届生能够加入一家国资背景的央企,对你还是很有好处的,央企有健全的培养体系,不像私企,我们18年当时很多同学也加入一些私企地产的管培生,这五年时间里都换了3、4份工作。

你没有经历过一个系统的培养,也许你感觉自己的工资在提升,但是,这个工资的提升是伴随着行业的发展,并不是你个人获得了很长足的进步,所以,大家一定要谨慎择业!

对于有类似想加入这种国资背景下的工程公司、投资公司,我也谈一点看法吧。

第一、就其实这一块的市场波动或者业务质量还是比较稳定的。

因为现在政府不敢盲目地把很多项目交给一些民营开发商、民营施工单位。

就像近期,我们参与的几块土地竞拍中,这种现象已经存在了,政府还是倾向于有实力的国资企业负责开发项目。

第二、岗位的提升机会多。

一方面,你的能力会有很大的提升,因为像我现在这家单位,自我加入公司以后经历过多种岗位锻炼,最后在设计管理岗做了四年多,所以,工作的多样性就会让你积累丰富的经验,提高你的职业价值。

一家正规的大型公司,都有着健康的职位晋升体系,所以,你可以不断地获得职位晋升,让自己的收入和工作获得感有一个长足的提高。

第三、工作获得感很足。

像我这家公司,他会提供较为广阔的平台,你通过不断的提升锻炼,从过去的职场小白可能到某位老大哥拉你一把逐步把你培养成为公司的业务骨干。

而且在某一领域、某一方面,你通过公司平台提及的建议是有分量的,可以对行业的发展提供建设性意见,这一点其实还是挺好的,非常有工作获得感。

以上是基于我在设计院和地产公司工作的一些体会。

03 一些建议

给各位学弟学妹们提一点点建议。

第一、技术素养很重要。

因为我们这个专业技术是我们的核心竞争力,如果你是学这个并且做相关工作,也不是说非要你做地多好,但是,如果一点都不懂或者完全跟外行没有区别的话,我认为还是有待提升的,因为,只有过硬的素养,你才能获得同事、同行的尊重。

在以后的工作中呢,这也是你个人的核心竞争力的所在。

第二、保持多领域能力。

就不能说我是做建筑的,我除了建筑什么都不会,现场的问题我不懂,建筑的规划问题我不懂,景观我不懂,或者道路市政的图纸我也看不懂。

其实,我们可以通过实习、轮岗等多种形式拓宽自己的认知边界,不要将自己局限于某一个领域,而是增强个人的综合能力,这样在未来你就会有更多样的选择,让自己人生的道路越走越宽。

第三、保持持续学习的心态。

因为人生不是百米赛跑而是马拉松,任何时候也不要放弃个人的学习,大家也不要希望通过一场考试或一份工作就能一劳永逸地解决人生所有的问题、找到人生终极的答案,因为人的观念是一直在变的,所以,大家还要要保持不断的学习,就像我可能工作了很多年了,最近,我还在尝试学一些编程相关的问题,包括一些AI办公软件,这些我认为都还是很有帮助,也能够带来自己的一些情绪价值吧。

04 为什么考公

大家可能比较感兴趣,就是说你的工作这么好、职级也不低、待遇也还行,那你为什么要考公?我这个考公主要出于这几个方面的考虑:

第一、行业认同感的下降。

前面我也提过,随着市场的变动、行业不断内卷、我们的地位越来越低,这就会造成设计单位的服务姿态一低在低,虽然,我在一家央企地产,但这个压力也必然会蔓延到我们这里。

就说你跟政府打交道,你是设计院的甲方,但政府是地产的甲方;或者与购房者打交道的过程中,市场是地产的甲方。

而且,如果大家参加过实习的会知道就,不管你在工程公司、地产公司或者城投公司,设计永远是相对于地位较低的那一类岗位。

因为大家可能都会甩锅给你,关于现场工程不好施工,他可以找你设计的问题;营销和房子不好卖,也可以从你设计上找来问题;工程造价的成本高,还可以让设计把成本给我降一降。

这会造成我们的行业认同感越来越低,而且最近还有一个让我颇有感触的事情,因为最近有些同行跳槽去了新能源行业,当提及自己是从地产公司过来的,他对你有两个认知,第一就是你这个人的能力比较系统,第二就是他们会以看待逃难者的视角来看待你。

第二、个人的成长后继乏力,职业发展瓶颈已经显现。

因为我没有在设计单位长期工作过,但我个人感觉就是如果你没有真正经历过各种建筑的设计、各类施工图的绘制、各个专业的协调配合,会造成你个人成长乏力又后劲不足,而且我在这家公司也做到了,相当于职能岗副经理的角色,职业上升的瓶颈已经出现了,因为整个部门非常年轻化,你再往上发展也没有太大的空间了。

而且最重要的还有一点就是,虽然说可能你今天感觉你比较稳定,但行业的压力会水涨船高。

你借助一个围墙把压力挡在外边,这个担心失业的内在焦虑是伴随着每一个人的左右,不管我30岁了或者单位里其他的同事都是有这个压力。

第三、期待人生的新体验。

不管我们是20岁还是30岁,其实从人生的角度来说,任何时候人生都是刚刚开始,每个人都想看看外面的风景,想看看更高的舞台,换一种方式去生活。

自己换一个环境会不会更好?所以,决定考公。

05 考公心路历程

我简单地把之前考试中经历的一些问题,跟大家做一个分享。

其实我考公经历了三个过程:一开始的懵懂 → 到后来的势在必得 → 最后无心插柳地成功上岸。

2021年,我简单准备了一下,当时报考了一个400:1的只招建筑学的省厅岗位,最后成绩考了140多分,在20到30名之间,也没有进面试。

2022年,首先是报考了一个事业编的管委会,通过了笔面,但最后我自己放弃了。

之所以放弃,因为我这个人认为自己可以考到更好的,所以,最后就没有去。

之后我又参加了一个考了地级市的岗位,这个竞争非常激烈,那时我才第一次真正的认识到公考的竞争到底有多激烈,进面3个人,第一名、第二名、第三名的笔试的分数差不到一分,最后面试完以后,三人的差距也就零点几分。

当时我自认为自己的面试能力比较强的,以为稳了,结果居然被第二名翻盘了,我综合成绩第二没有成功上岸,所以,又失败了。

2023年,其实当时都要放弃了,因为到我的家庭和职业比较稳定,都不想继续挑战考公了。

但是,因为有一个岗位特别好,是国家部委的。

不过,现在看来,它的竞争也蛮激烈的,因为人都很优秀。

当时通过笔试进入面试后,发现每个人都很优秀,进面的都是老四所的,还好当时笔试成绩比较高,加上面试得了88分,最后就顺利考上了,得偿所愿。

06 考公的准备策略

考公其实说起来简单也简单,但是,里面弯弯绕还是蛮多的。

第一、选岗。

选岗的时候,在省考里面还好,一般这个专业就明确是建筑学就行,但有些地方,像在浙江,包括在国考里边,有的可能就牵涉到具体的专业代码,像今年有的岗位明确就要建筑学的学硕(专业代码0813)。

然后,近几年,有很多岗位要求你本硕专业一致,多了很多的限制条件,所以,选岗时你需要具体问题具体去研究的,包括报录比、工作地点、待遇等等。

说到待遇,这里给大家科普一下。

与待遇的多少直接挂钩的是单位层级,你报名的时候会看到有些单位说一级主任科员及以下、四级科员及以下 ... ... 这个就反映了单位的层级与定岗的职级。

“四级主任科员及以下”这个级别是指你考上这个单位以后你能够定到的最高级别,但并不是说考上后你就是四级主任科员,单位领导需要综合考量你的学历、工作经验等等,依据这些来最终确定你的职级。

第二、报名的时机。

我建议大家还是先观望,不要报太早,如果你是志在必得或者你就非这个不去。

从我的经验来看,报名的时机还是押着截止的时间点来看是有好处的,比如说,你这个岗位在报名快截止时就报了二三十个人,最后,报名人数估计也就五六十个人,四五十个人的考试,你考上的机会还是蛮大的,如果你国考135分,进面还是比较稳的,但如果是100人、200人报的岗位,这种其实就是你要有运气与实力,实力要非常过硬,运气还要站你这边才行。

第三、关于行测、申论、面试。

部分的岗位(很少)可能还牵涉到一些专业技术方面的,我认为有两点可以跟大家谈一谈:

第一个叫时间差。

行测考试什么叫时间差呢?大家都都知道这个行测(不管是有135道题、还是110道题)都是两个小时以内做完。

但后来在参加考试过程中看到很多高手有一些考试技巧,就是只要发卷子了,监考人员会让你翻阅试卷检查有没有错印错漏,当时考试上就看到很多人拿手指在卷上划,后来我才意识到从发试卷跟正式答题之间大概有三~五分钟时间。

这三~五分钟时间是不能答题的,但是如果你巧妙地运用的话,是可以解决3-5道题的,可能造成时间不均等,针对这点期待以后的考试管理中能够完善,消除漏洞;第二个叫做题顺序。

你要结合自己个人的习惯打造一个适合你自己的做题顺序,通过反复练习套题让自己的行测达到很稳定的一个状态。

面试是会考察你的仪表的,不过面试题考察的典型思维其实就是发现问题、解决问题、临场应急应变。

如果面试过程中遇到一道题,我突然脑子里很懵,完全不知道说什么,其实这不是问题,因为在我参加的三次面试中表现的侧重点主要是“形式大于内容”。

你想,考官听了一天了,他们很累甚至不知道你在说什么,你只要用你的要素去轰炸它,答题的点跟题目贴合做可以了,千万不要因为一道题不会就迷失了自己。

面试通过后就是政审公示,入职还有一年试用期,这一年试用期中,大家还不能飘,要铭记自己考公务的初衷是“为人民服务”,要好好表现,最后再转正定级,这样一个完整的考公上岸流程,其实还是蛮长的。

我去年10月份报考国考,今年7月份才入职。

然后。

马上10月份,今年的国考又要考了,国考走完笔试面试政审还需要大半年时间。

对省考来讲,省考可能快一点。

联考一般是过完年1月份报名,3月份考试,5月份面试,7月份入职,也得半年的时间。

其实考公考核的还是一个人的综合素养、一个人的底色,确定好目标以后就该坚持努力,在当下这个报录比动辄几百比一的情况下,三天打鱼两天晒网的备考方式是很难上岸的。

因为我是在职备考的,学习时间比较碎,所以,我刷题量是比较大的但是效果并没有你们在校生那么好。

我在两年三年的时间里,光在FB APP里就刷了2.4W道题目,而且线下我大概刷了应该有5000多道,总计的刷题量应该在3.5w,大家可以把我的刷题量作为一个参照吧,虽然我走过很多弯路吧,但这个刷题量根据我与他人交流的情况来看起码要刷到1w,才可能会有一个质变。

对于行测,当我们需要建立起一个系统的认知后,通过大量的刷题来强化并熟练应对。

行测的本质就不是考察你能否把所有的题都做完,而是你能否在有限的时间内得到更多分,是一个压力测试,我在24国考也有10道数量没时间做,直接蒙的。

关于考前刷套题这方面给大家分享一点小经验。

可能大家平时自己做了很多的题目,感觉自己已经非常强了,强的自己都害怕,但在考前还是有必要加大刷套题的密度,比如,考前这五天我就一天刷一套题,甚至一天刷两套。

因为我今年平时就没有刷题,然后考前两三个星期开始刷,最后你到考场上会感觉自己形成一种肌肉记忆。

一方面你敢选,另一方面你敢选以后还能够选的对,你就会以一个最佳的状态去迎接这场考试。

征途漫漫,唯有奋斗。

讲了这么多,可能有点乱,我认为最重要的还是要掌握了基本的应试技能后尽可能多的参与考试,“在考试中学习”,请你不要闭门造车,我在家里练的好猛,以为出去考肯定能考上,哪怕是千人岗我也能考上,这是不现实的,大家要摒弃“毕其功于一役”的心态,只有多多参与考试,才能够处变不惊,发挥你的水平。

目前就业困难的背景下,上岸的几率、考上好岗位的几率其实并不是非常大,所以,你要多去参加考试才可以,而且应届生一定要珍惜自己应届生的机会,“选择往往大于努力”,因为我工作很多年了现在能报的岗位虽然不是三不限,但竞争比跟三不限也差不到哪里去。

07 考公选岗

第一、科学选岗。

先说一下“基层工作经验”。

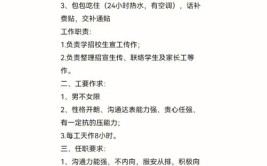

可能大家会看到现在国考里面很多岗位要求两年以上基层工作经验,什么叫基层工作经验?简单的说就说,能交社保的都算(甭管私企、国企、央企、事业单位、三支一扶啥的)。

因为我们个人的发展与平台息息相关的,如果你在乡镇当公务员,可能你职业的上限就是一级主任科员,而且能升到一级主任科员那简直凤毛麟角,工作表现非常优秀才能做到,是非常非常难的;如果你在县级,还是有很大几率升职到一级主任科员;如果你在市直或者省会市直,可以冲一下一级调研员;如果你在部委、在省厅,那么二级调研员,可能是退休时的人均水平。

第二、考公不能“为了上岸而上岸”,大家还是要谨慎的选择,现在很多岗位都是有服务期的,你考上一个岗位后,基本上都是要五年后才能离职,所以,大家尽力去冲一个自己能考上的最好的岗位。

因为每个人的思想都在变的,可能学生时代,你心里想“只要考上就行了”,就解脱了,找到一个体制内的工作就行了。

现在公务员的工作不是那么轻松的。

因为我的家人们也在政府工作,现在的服务要求越来越高,还是有一定工作强度的,所以,你自己一定要谨慎考虑岗位选择,既要量力而行,又要尽力而为。

第三、要有阳光心态。

行政工作的专业性不是那么强,虽然我们专业是学建筑的,但工作中可能是在做会议纪要、PPT汇报 、天天做这个台账,这是很常见的,所以,大家要有一种阳光的心态,既然你选择这条路,你还想做很专业的事,就不太现实了,适当降低自己的专业情怀。

同时,我们要正确看待待遇问题。

这个待遇可能有些地方很不错,像深圳、浙江工资高,但从全国的区域来看、从趋势来看,公务员的待遇已经在逐步看齐,实现“阳光工资”。

一方面,可能是税务问题,另一方面,可能是土地财政问题。

如何简单的判定某地区的待遇呢?倒是有一个简单的方法,如果你是考某个县的公务员,基本上待遇就是跟你县的平均工资水平一样的,如果你某个市的公务员,那么待遇就是该市的平均工资水平。

部委的话,待遇相当于中国的平均工资水平,北京公务员的工资是比部委公务员的要高的;另外,在小红书上大家也可以搜一搜,现在有很多博主会爆料各地区的薪资待遇。

最后,用鲁迅先生的一段话送给大家。

“愿中国的青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者的话。

能做事的做事,能发声的发声。

有一份热,发一分光,就像萤火一般,也可以在黑夜中发一点光,不必等候炬火,以后的日子里如果没有炬火,我便是唯一的光。

”

我相信大家以后不管是去设计单位、开发企业还是政府机关,你们都可以做一个有为的青年,散发自己的光和热,照亮自己、家庭及社会的未来,有志于加入公职人员的,也希望大家能够始终记得自己报考的初心——为人民服务。

08 粉丝答疑

01 学长备考了多久才上岸?

我自己就稀里糊涂、断断续续地在职备考了三年。

坚持下来其实还是蛮难的,因为平时上班的时间都非常饱和的。

现在,不管你在哪家企业,考核都很严格,像每周要写周报,每月还有月考核,然后,各个项目都是同时进行,工作压力蛮大的,边工作边备考就比较难。

02 本科考公和研究生考公哪个更有优势?

从考官的角度来讲,其实并没有那么大区别,因为像省考中要求研究生的岗位其实没有那么多。

在国考中,可能部委要求研究生的岗位相对多一些,如果你在本科的时候能够考上公务员,其实没有太大必要考研后再考公。

这就看你个人的追求,如果你本科不太好,你考上了很不错研究生,有机会走进名校,就是另一种讨论情况。

03 学硕和专硕考公的区别?

就基于我对于建筑学专硕的了解来讲一下吧,因为我同单位有个兄弟是老八校专硕,刚好了解一点。

一方面,招考硕士的岗位很多时候会把要求的专业代码写的非常细,而且公考岗位设置默认的那个硕士就是学硕,因此就造成了一个很尴尬的情况,你学硕就无岗位可报,甚至你只能以你的本科岗位去报考。

最后,总结一下,要求硕士的,绝大部分学硕都能考,但专硕能考的没有学硕多。

专硕能考的,学硕肯定能考。

04 进体制和进企业如何做选择?

这个世界的确在不断变化,就像我们当时找工作的时候,如果你能加入恒大、融创,那就是很好的单位。

可是在短短的几年里却发生了翻天覆地的变化,所以,还是要基于自己的判断做选择吧。

第一,进企业要选择一家相对稳健的公司,比如,现在你看中海、保利、华润,它的资产负债率是很低的,账上现金很多,这种公司潜在的风险并没有那么大;第二,你看看这家公司有没有健全的培养体系。

有一些公司,存在盲目的扩张,会呈现一种无序的状态,像某大、某园,之前拿了好多地,各个地市都有自己的公司,都有自己的一套班子和价值观,你去面试的时候,能感觉到这家公司是不是很规范?另外,你要看公司对你个人的培养是不是立足长远,是不是真正以自己人的心态培养一家公司接班人的姿态来培养你。

另外,如果你想加入体制的话,就趁早,不要像我这样,虽然我现在考的部委可能工龄定级有用,但年纪的确是比较大了。

备考时间因人而异,如果天赋比较好,那起码是六个月到一年的时间。

如果想3、4个月就能上岸,除非岗位限制条件特别多。

如果岗位有上百人报名,没有个六个月到一年的时间是很难上岸的。

05 要不要报面试班?

这也是因人而异吧,因为当时我是参加了一个面试班,但是参加了几天后,自己退出了。

因为感觉老师的水平没有想的那么理想,而且班里队友的水平也不很高。

如果班里的考生水平不是很高,老师水平不是很高,那就相当于在一个规定的时间里,让你做规定的动作,给你一个压力训练。

但,大家往往还是会去参加面试班的,这里,我提个自己的经验,如果你笔试成绩很高,就不要去报那种那种很贵的。

我面试能考88分,我觉着主要是因为我是基于自身的沉淀。

我平时整理了很多的东西,我也比较喜欢阅读,刷完面试真题以后,我每天晚上会让妻子来跟我对练,每天晚上做个几道题,或者拿手机对着自己拍***,反正说白了就是多积累、多练的过程,相信大家通过这些方式也能搞好。