道教作为中国固有的民族宗教,在唐代被正式抬高到了国教的地位[1]。终唐一代,除武则天当政时期以外,道教一直作为国家宗教,与作为国家意识形态的儒学共同支配着中国人,特别是上层精英的思想世界,而且深深影响到宋、明两代。当然,佛教作为民间宗教也发挥了它应有的作用。

作为唐帝国都城的长安城,其道教宫观建筑也自然是盛极一时,虽然历经岁月风霜如今已经基本上荡然无存,但通过史书记载,我们不难想见当年长安城内仙乐声声、祥云袅袅的盛况。本文即致力于通过相关史料,勾勒出唐代长安城道教宫观的真实情况。

对唐长安城的代不乏人,其中具有代表性的如宋代宋敏求的《长安志》、程大昌的《雍录》,元代骆天骧的《类编长安志》,清代徐松的《唐两京城坊考》(清人张穆有《校补》、程鸿诏有《校补记》、今人李健超又有《增订》),当代辛德勇的《隋唐两京丛考》、杨鸿年的《隋唐两京坊里谱》以及日本平岗武夫主编的三卷本《唐代的长安与洛阳》等。但却少见对唐长安城的道教宫观的专门研究,即使有,也大多是泛论性质的,缺少对唐长安城宫观具体情况以及围绕这些宫观所发生的一系列事件的描述与分析。因为时间和篇幅的原因,本文只能在前一个方面略尽绵力,至于后一个方面以及相关的分析只能暂时付之阙如,留待日后补充。

本文分三个部分:皇城宫观、坊里宫观以及待考宫观。主要依据宋敏求《长安志》和《唐会要》(凡未注明者,均是依据《长安志》),在二者缺失的情况下参照《唐两京城坊考》(简称《城坊考》)与《类编长安志》,并用日本藏古钞本《两京新记》残卷进行校订,同时择要吸收今人的研究成果。

一、皇城宫观

宫城内有两处:一为归真观,在安仁殿之北;一为三清殿,靠近凌烟阁。

这二者《长安志》、《城坊考》均未明言为道教宫观,乃是根据名称推断。然敬宗宝历二年九月庚午,“命两街供奉道士赵尝盈等四十人,于三清殿修罗天大醮道场”[2],则三清殿为宫中道场殆无可置疑。

大明宫有四(三)处:紫宸殿后有玉宸观[3]、清思殿西有望仙台[4]、珠镜殿东北有大角观、西北有玄元皇帝庙。

玉宸观情况史籍无载,望仙台乃是道士向武宗请造的,大角观与玄元皇帝庙颇有人怀疑二者乃是一处,后人误分为二。李唐皇室奉老子太上老君为其远祖,尊为“玄元皇帝”,故而玄元皇帝庙兼具了道观与宗庙的双重性质。

二、坊里宫观

大业坊(三处):

太平女冠观:本是宋王李元礼旧宅,仪凤二年吐蕃入寇,求太平公主和亲,不许,公主出家为女冠,改颁政坊太平公主宅为太平观。后迁来此处,原太平观改为太清观。

新昌观:未详。

昭成观:原在颁政坊,本杨士建宅,后迁来此[5]。

大宁坊(一处):

太清宫:开元二十九年诏两京及各州各置玄元皇帝庙一所。天宝元年以“玄元皇帝降见”及赐告灵符,九月改称“太上玄元皇帝宫”,二年三月改西京太上玄元皇帝宫为太清宫。

永崇坊(三处):

灵应观:隋开皇七年道士宋道标所立,本在醴泉坊,贞观二十二年与此处三洞女冠观换所。

宗道观:本兴信公主宅,后卖与剑南节度使郭英乂,后入官。大历十二年为华阳公主造福,立为观。故又名华阳观。

龙兴观:不详[6]。

永乐坊(一处):

清都观:此地本是隋代宝胜寺,清都观于开皇七年立,在永兴坊,武德初年迁至此。

平康坊(二处):

万安观:天宝七载,永穆公主出家为女冠,舍宅置观。其西南本梁国公姚元崇故宅,其东乃太平公主宅,其后乃安西都护郭虔瓘宅,悉并为观[7]。

嘉猷观:本是女冠观,玄宗曾御书金字额赐之。李林甫曾奏其女为观主,李林甫死后改为道士观。

布政坊(一处):

福祥观:本窦瑊[8]宅,天宝十三载立为观。

安邑坊(一处):

肃明观:本太真女冠观,天宝五载,贵妃姊裴氏请舍宅置太真女冠观。宝应元年与亲仁坊肃明观换名。

安定坊(一处):

五通观:开皇八年为道士焦子顺立。焦子顺能驱役鬼神,传诸符箓,曾预告隋文帝膺命之应。隋文帝即位后拜为开府、永安公,常以军国大事相咨询。因担心其往来疲劳,故于靠近宫城的安定坊为其置观[9],以“五通”为名,以表彰其神术。

安业坊(一处):

唐昌观:传说曾有天仙降临,余则未详。

休祥坊(一处):

延唐观:未详。

延福坊(一处):

玉芝观:本越王李贞故宅,后乾封县权治于此,后又为新都公主宅,舍宅为新都寺。寺废后为郯王府。天宝三载,立为玉芝观。

长乐坊(一处):

兴唐观:本司农园地。开元十八年造观,因令其速成,乃拆兴庆宫通乾殿造天尊殿,取大明宫乘云阁造门屋楼,白莲花殿造精思堂屋,拆甘泉殿造老君殿。元和八年又修之,为巡幸之所。

长兴坊(一处):

乾元观:大历十三年七月,以元泾阳节度使马璘宅作乾元观。马璘建宅时,重金募天下巧工营缮,极其富丽堂皇,临终献之。代宗遂命为观,以追远之福,上资肃宗,遂以肃宗尊号加观名。

金城坊(一处):

太清观:本为安乐公主宅,安乐公主本嫁于武三思之子武崇训,后武崇训被杀,改嫁武承嗣之子武延秀,由休祥坊迁来。被杀后,由道士史崇玄居之,为太清观。先天二年史崇玄谋逆伏法,此观遂废。

保宁坊(一处):

昊天观:昊天观占尽一坊之地。本为晋王宅,显庆元年为太宗追福,立为观,高宗御书额,并作《叹道文》。

待贤坊(一处):

天长观:本名会圣观[10],隋文帝开皇七年为秦孝王杨俊所立。开元二十八年改为千秋观,天宝七载又改为天长观。

常乐坊(一处):

洞灵观:未详。

崇仁坊(一处):

玄真观:神龙元年并元高士廉宅与左金吾卫为长宁公主第,韦后败后,公主随驸马为外官,奏请为观,乃以中宗年号为名。景云二年司马承祯受召,止于此观[11]。天宝十二载改为玄真观。

崇化坊[12](一处):

龙兴观:本名西华观,贞观五年,太子李承乾病重,太宗命道士秦英祈禳得愈,遂立此观。垂拱三年,避武后祖讳,改为金台观,时高道成玄英居于此[13]。神龙元年又改中兴观,三年改为龙兴观。

崇业坊(三处):

玄都观:隋开皇二年自长安故城徙通道观于此,改名玄都观,东与大兴善寺相比。当初宇文恺营造大兴城时,以朱雀街南北尽郭有六条高坡象乾卦,故于九二置宫殿,以当人主之居;九三立百司,以应君子之数;九五最贵之位,不欲常人居之,故置此观与大兴善寺镇之。

福唐观:本新都公主宅、景云元年,公主生子武仙官[14],出家为道士,立为观。

新昌观:本新昌公主宅,天宝六载,公主以驸马萧衡卒,奏请度为女冠,遂立此观。

务本坊(一处):

光天观[15]:景龙二年闰九月[16],韦后立翊圣观。景云元年,改为景云女冠观[17]。天宝八载,又改名龙兴观,为道士观。至德三年又改为光天观。

普宁坊(一处):

东明观:显庆元年,孝敬皇帝升为储君后所立。“规度拟西明之制”,“长廊广殿,图画雕刻,道家馆舍,无以为比。”

新昌坊(一处):

崇真观:本李齐古宅,开元初立为观。

道德坊(一处):

澄虚观[18]:隋澄灵观,武德中废。

颁政坊(二处):

昭成观:本杨士达宅,咸亨元年,太平公主立为太平观,寻迁移于大业坊,改此观为太清观,高宗御书飞白额。垂拱三年改为魏国观。载初元年,改为大崇福观,武后御书飞白额。开元二十七年[19],为昭成太后追福,再改为昭成观。

崇明观[20]:未详。

辅兴坊(二处):

金仙女冠观:景云元年,睿宗第八女西城公主、第九女昌隆公主并出家为女冠,因立二观。二年,西城改封金仙公主,昌隆改封玉真公主,所造两座道观便以金仙、玉真为名。[21]

玉真女冠观:本莘国公窦诞宅,武后改为崇先府[22]。

亲仁坊(二处):

咸宜女冠观:本睿宗在藩之第,玄宗出生于此。开元初置昭成、肃明二皇后庙,谓之坤仪庙。睿宗崩后,昭成皇后迁入太庙,而肃明皇后仍留此。开元二十一年,肃明皇后亦入太庙,遂改为肃明观。宝应元年,咸宜公主入道,奉敕与太真女冠观换名,此地遂为太真女冠观,而太真女冠观也随即改名为“咸宜女冠观”。

回元观:本安禄山旧宅,余未详。

兴道坊(一处):

至德女冠观:隋文帝开皇六年立,宣宗时改为道士观。

兴宁坊(二处):

华封观:天宝六载,车骑将军高力士舍宅置观。

永穆观:未详,仅见于陆心源《唐文拾遗》卷十二所载之《大唐故奉议郎行京兆府泾阳县主簿王府君(郊)墓志铭并序》。

丰邑坊(一处):

清虚观:隋开皇十年,文帝为道士吕师玄所立。

醴泉坊(一处):

三洞女冠观:本灵应道士观,隋开皇七年立。贞观二十二年自永崇坊换所居于此。

三、待考宫观

宏道观:《长安志》列于“修仁坊”之下,然修仁坊不知何处。《长安志》疑为改易坊名所致。《志》云:坊内有隋国子学及右屯卫大将军麦铁杖宅。显庆二年尽并一坊为雍王府邸。后雍王升为储君,永隆元年立为观。案:此与洛阳修文坊全同,或乃误植。

文铢台:《云笈七签》卷一百一十七载《道教灵验记》云:长安人文铢遇太乙救苦天尊点化,乃以其遇天尊处立殿,塑天尊圣像,号曰“文铢台”。然不知其确切方位,以所述情况猜度,似应是今青华宫附近,然以方位核之又颇不合。暂且存疑。

真武庙:《类编长安志》一云在广济街流泉坊,一云在广济北蓬莱坊,未知孰是。且历来唐长安城的记载皆无此二坊,颇不可解。

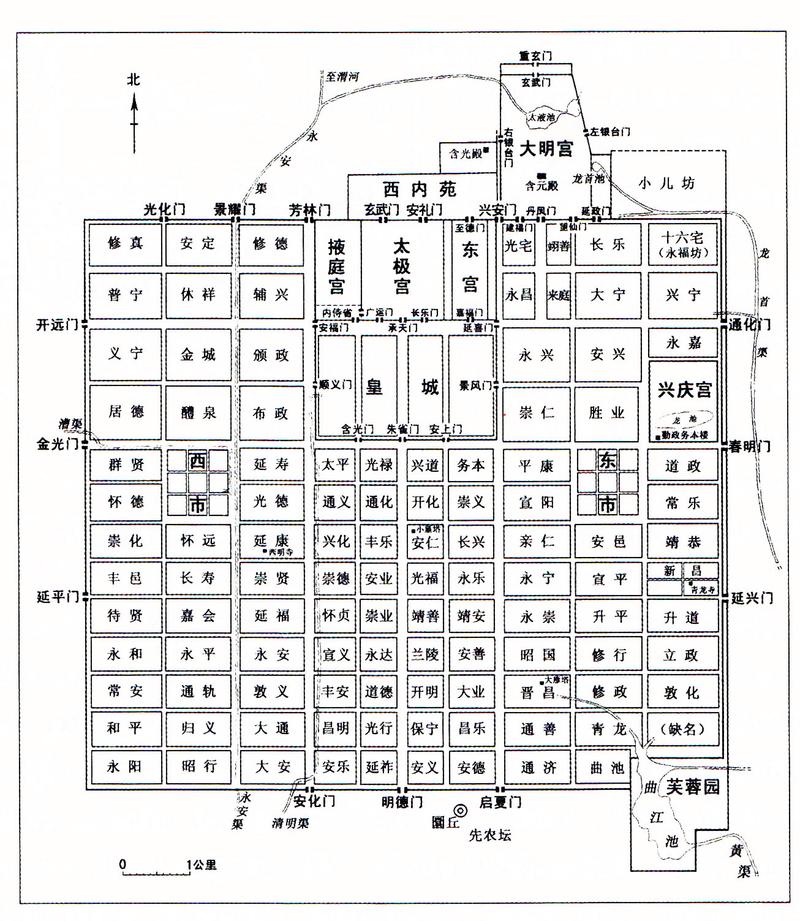

总结唐长安城宫观可考者如上所述,除皇城内六(五)处及不可考者外,计四十二处,分属三十一坊,图示如下:

唐长安城宫观分布示意图(不含皇城)

底图乃徐松《唐两京城坊考》所绘唐长安城图

取自平岗武夫主编《唐代的长安与洛阳地图编》

主要参考文献:

宋敏求著,毕沅校正《长安志》 民国二十年长安县志局排印

骆天骧撰,黄永年点校《类编长安志》 三秦出版社2006年

韦述撰,辛德勇辑校《两京新记辑校》 三秦出版社2006年

辛德勇著《隋唐两京丛考》 三秦出版社2006年

徐松撰,李健超增订《增订唐两京城坊考》 三秦出版社1996年

杨鸿年著《隋唐两京坊里谱》 上海古籍出版社1999年

王溥撰《唐会要》 上海古籍出版社2006年

林西朗著《唐代道教管理制度研究》 巴蜀书社2006年

张君房编,李永晟点校《云笈七签》 中华书局2003年

——————————————

[1]武德八年、九年唐高祖先后颁布《先老后释诏》、《问佛教何利益诏》和《沙汰佛道诏》,不但确立了先道、次儒、佛最后的国策,而且崇道抑佛之心跃然纸上,并且已经开始行动。只可惜因玄武门之变而未能得到有效的贯彻执行。

[2]《册府元龟》卷五十四,《帝王部·尚黄老》。

[3]据程鸿诏《校补记》。

[4]据李健超《增订》。

[5]《唐会要》卷五十。

[6]该观仅见于《全唐文》卷七百八十所载李商隐《为马懿公郡夫人王氏黄箓斋文》。按:中宗复唐后曾令于各州各置一观、一寺,以“中兴”名之。后纳右补阙张景源之谏,改为“龙兴”。于长安则该崇化坊之金台观为龙兴观,何以此处又有一龙兴观?是别又有一龙兴观,还是将“崇化”误作“永崇”?尚不能决,姑依原文置于此。

[7]《唐会要》卷五十所载华封观与此全同,当系别名。

[8]名从《唐会要》。

[9]此处据《唐会要》卷五十。

[10]“圣”,《长安志》作“昌”。案:《唐会要》卷五十、《两京新记》残卷皆作“圣”,《城坊考》同,故改。

[11]《玉海》卷一百引《两京新记》。

[12]《唐会要》卷五十作“崇教坊”,或乃其别名。

[13]据《城坊考》。

[14]“武”,《城坊考》作“五”。“官”,审文义似当为“宫”之讹。

[15]《长安志》、《城坊考》并作“先天观”,《唐会要》作“光天观”,辛德勇据《历代崇道记》定“光”是而“先”非,其说是,从之。

[16]《长安志》作景龙三年,据《唐会要》改。

[17]《长安志》以翊圣观为女冠观,而以景云观为道士观,此处依辛德勇说,以《唐会要》为据。

[18]《长安志》作“澄灵观”,《两京新记》残卷作“虚”,据改。《城坊考》于“隋前加“有澄虚观”,亦可证。

[19]《长安志》作“一十七年”,《城坊考》因之,且删去“一”字。《唐会要》、《类编长安志》均作“二十七”,当据改。

[20]《城坊考》云乃据旧图所载记之。

[21]《城坊考》易“八”为“九”,易“九”为“十”。毕沅校语据《新唐书》以为“昌隆”当作“崇昌”,二人初封皆县主而非公主。然《两京新记》残卷除“昌隆”作“昌崇”外,余皆与《长安志》同。且“隆”为著书时避玄宗讳而改,是《长安志》所记无误。

[22]据《两京新记》残卷。《城坊考》疑正平坊安国观即此,“正平”乃“辅兴”旧名,待考。