(一)

蒲城清代考院,始建于光绪十七年(公元1891年),距今已经有130多年的历史,是目前国内保存最为完整的童生考试场所。

蒲城县清代考院博物馆正门

推开沉重的考院大门,时光好似被瞬间凝缩,那段古老而厚重的岁月透过明净的玻璃扑面而来。鲜明如昨的文字墨迹中,似乎还残留着笔尖的温度,眼前仿若显现出学子们奋笔疾书的身影……

步入第一进院落,首先映入眼帘的是一块上书“天开文运”的匾额,意思是上天给予读书人做官的机会。匾额倾斜,仿佛泰山压顶,让考生不敢轻视,心生敬畏。来自各地的童生或坐轿、或步行、或骑马,他们怀着梦想和憧憬迈过这道“龙门”,进入有24间考舍的“文考区”。这个院落也是建筑面积最大的。就在这个地方,来自各地的童生或坐轿、或步行、或骑马,带着干粮来到这里进行考试,这里是他们实现梦想的地方。穿过这长长的甬道,作为文武科举分界线的那面精美的砖雕墙,一面是腾蛟起凤,一面是紫电青霜,代表文科考生和武科考生的不同风采英姿。

第四进院落被称为“官厅”,位于蒲城清代考院的最北端,由东西10间房构成,这里环境优美,鸟语花香,是监考官休息的地方。这座清代科举遗址博物馆馆藏丰富,为研究我国古代科举制度提供了翔实的史料基础。

蒲城县清代考院博物馆武魁殿

蒲城清代考院关中传统民居院落设计,布局合理、功能齐全,它不仅是蒲城的文化名片,更是陕西乃至全国重要的文化遗产之一。身处其中,耳边依稀听到历史的回声,伸手抚墙,还能摸到渭南文化的心跳。

(二)

“十年寒窗无人问,一举成名天下知”。这句话不知道激励了多少学子熬夜苦读,悬梁刺股。

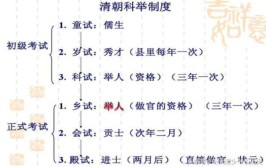

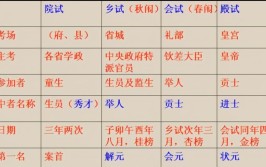

蒲城清代考院不仅仅是一座古建筑,更是一座科举文化的大观园,反映了科举制度从县试到殿试的全过程,这里的每一砖每一瓦见证了无数士子的梦想与奋斗,让人感受到了浓厚的历史庄重感。

公元587年,隋文帝废除九品中正制。公元605年,开始用分科考试的方式选拔官员,由此“科举制”产生。唐朝增设武举,明朝进入鼎盛,衰败于清朝,科举制在中国历史上存在了1300年,为众多出身寒门的知识分子进入仕途,提供了一个公平竞争的平台,使大批地位低下和出身寒微的优秀人才脱颖而出。这种历史上最为重要的选拔人才方式,被西方人称之为“中国的第五大发明”。

蒲城县清代考院博物馆展厅

唐孟郊登科后挥笔写就:“昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。”

这首诗将孟郊中进士后的激动心情表现得淋漓尽致,真实地反映了一位寒门学子历尽辛酸走过漫漫科考路,终于苦尽甘来得以金榜题名的喜悦。此时,参与过三次考试的孟郊年已46岁。其中“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”更是成为了千古名句。对于学子们来说,走进殿试大门,就意味着漫漫科举路即将结束,他们将完成从寒门书生到“天子门生”的华丽转身。殿试也是科举考试金字塔的顶端,中状元大魁天下,是读书人梦寐以求的最高荣誉和最终目标。

中国最后一名状元刘春霖殿试策

唐朝初年,唐太宗设立了进士科。进士科是唐代最早的科举制度,它通过策问和策举的方式选拔人才,最后经过皇帝的批准授予进士称号,被授予进士称号的人可以进入官场。宋代初期,科举制度是通过府试和殿试两个环节来选拔人才的。宋代中后期,科举制度进一步完善,制定了科举考试的标准,这些标准直到明清两代都沿用。到了明清时期,科举制度已经发展成为一种完整的选拔制度。明代时期,科举考试分为乡试、会试和殿试三级。乡试是在省级以下的地区举行的考试,通过后可以参加会试;会试是在省级城市举行的考试,通过后可以参加殿试;殿试是在皇帝面前的考试,通过后即可成为官员。到了清代,科举考试的形式基本上没有变化,但是通过考试的人数不断增加,参加考试的人数也越来越多,考试的难度也越来越大。

清朝于1906年正式取消科举考试,历经千余年的中国科举制度戛然而止。蒲城清代考院也在那一刻,结束了自己的历史使命。如今,唯有夕阳余晖中的飞檐、长廊、牌匾,在无声静静讲述着昔日的辉煌。

(三)

蒲城清代考院不光承载着中国千年科考的历史缩影,也写满中国革命的红色印记。

泥塑还原荣归故里场景

随着封建王朝的没落,光绪三十二年(1906年)科举制度被废除。这座考院却不曾退出历史舞台,摇身一变,成为蒲城县第一高等小学堂。同盟会员常铭卿、陈惠亭、李桐轩等担任教习,在学生中传播革命思想。光绪三十四年(1908年)九月,知县李体仁怀疑师生加入同盟会,拷打高等小学堂教师常铭卿及学生四十余人,并下狱。消息很快传到西安、上海、北京及日本东京等地,各地革命党人和各界进步人士纷纷向陕西当局提出抗议和质问,省内商州、凤翔、同州等地中学,三原宏道学堂以及西安和各县的不少学堂相继罢课,以示声援。清朝政府迫于形势,不得不将师生无罪释放,知县李体仁被革职。这次事件史称“蒲案”,被称为“陕西辛亥革命的前奏曲”。

在科举考试废除之后,这座清代考院曾经先后做过蒲城县高等小学、东槐院小学等等直到1999年东槐院小学迁出,便成立了如今的博物馆。习近平总书记强调:“一个博物院就是一所大学校。”蒲城县清代考院博物馆不仅是研究科举制度的重要实物资料,更是一种文化的传承。它提醒我们,无论时代如何变迁,对知识的尊重和对人才的培养始终是社会进步的重要基石。

蜡像还原武试现场

如今,这里已是诸多游人的“打卡地”,成为渭南文旅的“新名片”,博物馆通过文物陈列、情景再现、图文展陈、多媒体放映、AR 高科技全景互动体验项目等形式,让游客沉浸式感受古代科举考试体验,更激励着学子们用奋斗成就青春之梦。同时,也是爱国主义教育基地和研学基地。一批又一批的学生和游客来到这里,探秘千年科举,重温百年“蒲案”,知往鉴今,汲取源源不断的精神力量。

(蒲城县委宣传部供稿)