转自:西安美术学院

人地与田野的共通

人类与自然环境的关系复杂而微妙,当今世界快速变化,我们更加深切地意识到“人地”关系的重要性——它不仅是城市规划和乡村发展的基石,更是我们与自然和谐共处的桥梁。而“田野”,作为自然景观与人类活动交汇的场所,承载着丰富的生态价值和文化意义。“共通”为自然景观、农业实践、生态环境、文化象征以及学术研究多维概念之共通,它连接着自然与人文,还连接着过去与未来,传统与创新,也是人群生活与地方生态的另一种诠释。

今年的建筑环境艺术系毕业设计展,以“人地与田野的共通”为主题,将生态平衡、资源循环、文化传承、经济发展、环境保护和知识传承作为核心议题。这些议题不仅是学术研究的焦点,更是这个时代所面临的实际挑战。希望通过展览,激发对这些重要议题的思考和讨论。展览根植于学院深厚的传统文化,聚焦于专业服务人居环境发展与人民需求。鼓励学生们以“人地”关系与“田野”共通为出发点,通过他们的设计和创作,展现对这些议题的理解和探索。本次展览由四个教研室以其独特的视角和特色,提炼出不同的主题。“溯源·行筑”主题探讨了建筑与环境的历史渊源和现代实践;“景行·观远”主题则关注于景观设计中的远见和创新;“创新·绿色·传承”主题强调了在创新中融入绿色理念和文化传承的重要性;而“境遇·社会关系再造”主题则着眼于社会关系和环境的互动与重塑。

学生们以心灵之眼,洞察人与土地的深厚联系,探寻课题,构建生态与人文相融合的现代观念,以对土地的敬畏之心,以课题角度促进人地关系的和谐发展。在指导教师的悉心指导下,以敏锐的洞察力和创新精神,深入探讨了人与土地之间的联系。作品不仅展现了对土地的敬畏和尊重,体现了对生态与人文融合的现代观念的追求,更是对人地关系和谐发展的积极探索和实践。

以此为基,本次建筑环境艺术系29位指导教师悉心指导、179位毕业生创新设计,历时200多天,共呈现出58组毕业设计作品。这些作品不仅是学生们智慧和汗水的结晶,也是他们对未来人居环境和社会发展的思考和展望。

毕业季是绽放时节,毕业展是一场盛宴。环艺学子展现出在学习实践中练就的扎实基本功,展现出求新求变的创新意识,展现出开放包容的视野格局,展现出专业服务家国和人民的精神风貌,展现出立志推动环境设计融入生态建设的使命担当。

愿环艺学子,踏入专业探索的新征程之际,坚持梦想、勇于创新、感恩过去、开创未来,前途光明灿烂,人生精彩纷呈!

建筑环境艺术系

XAFA///空间设计教研室展览前言

空间设计教研室以设计创新为框架设定目标,针对当下后工业城市化发展诉求,毕业设计最终呈现积极多样态空间表达。在建筑环境宏观范畴中注重跨学科开放协同的方式,以空间赋能为基础,优化当今时代生活方式和居住环境,从知觉和感觉出发,以细节作为生发土壤,构成特定文化的非抽象、非宏大叙事的生活空间,在细腻的感受里面去发展细微的分辨力,细致地倾注于所学专业,使那些具体的、细微的事物成为生活和专业的基本训练场域,探索改善生活环境和生活场景的文化生态可持续设计,强调“视+听+知”与“时+空”叠加形成的多维度空间艺术设计特性,关注地域文化视域形成的新生活情景,关联人地关系中行为方式生态的多元化,理解场所更新中不同的物质精神需求,解决以人为核心尺度新时代所具备的场所精神。

将社会性的生活行为模式融入设计中,提出“以身为尺”的空间坐标参照概念,以建造物外部和内部空间关系同维同质的设计再生表达能力;同时以设计创新为目标,关注城市化中后期多重社会因素影响下的复杂性、模糊性和不确定性等空间层级问题,深省虚拟世界线上线下一体的新型社会关系,探索虚拟与现实关系的空间表达语汇,注重行为空间设计营建理念,强调问题导向的思维模式。这种模式不仅适用于城市更新和城乡融合的空间设计,也适用于多样化的社区融合空间设计。

指导教师

周维娜

胡月文

周靓

王晓华

张豪

屈伸

吴晓冬

丁向磊

空间设计教研室优秀毕业作品

《基于第三空间理论下的乡村儿童游学中心设计探索》

朱子玥 张若琪 张陈晨 夏若妍

指导老师:周维娜 丁向磊

设计说明:

本设计针对儿童现有的成长及教育缺失问题,选址在紫阳县蒿坪镇金石村,打造基于第三空间理论下让儿童接触自然、探索自然的游学中心。让儿童在真实的环境中打开自身观察、体验、思考、分析和创造的感官,体验自然之美,从而热爱并积极参与其中。在设计中,我们遵循“相地合宜”的原则,大量采用当地竹材、木材、石材等在地性材料,使建筑和谐融入乡村环境,和自然的互为关系更加亲密。通过“借景”的设计手法,让儿童能够亲近自然享受与大自然的和谐共生。

左右滑动查看

《探索青年人宜居的社区空间规划设计》

王锦涵 沈暾 唐俣 李广含

指导老师:丁向磊 周维娜

设计说明:

当前我国人口长期呈现出“人口负增长”和“老龄少子化”的趋势化特征,面对低生育率的难题,适度生育是保持人口长期动态平衡的关键,促进生育意愿和生育水平是当今中国重要的时代命题。生育友好型未来社区设计旨在创造一个鼓励和支持家庭生育的生活环境。通过提供充足的育儿支持和便利的家庭生活设施,改变年轻人的生育态度。生育友好型社区的设计以家庭为核心,提供灵活的工作安排、优质的教育资源、便利的医疗服务以及安全的社会环境,从而激发年轻夫妇生育的积极性。这样的社区能促进人口的更新和社会的可持续发展,最终提升社区的幸福感。

左右滑动查看

《小社区·大趣味·有色西仓 遗产型社区改造更新设计研究》

石可欣 徐嘉慧 罗嘉宁 皮欣瑶

指导老师: 胡月文 周靓

设计说明:

设计作品以西仓为文化遗产核心,辐射周边街市进行文化植入与改造。重塑社区邻里关系,以及未来社会发展的市井文化形象再造,以“小社区·大趣味”为文化尺度关系,体现新型的人与人、人与社区、人与地方建筑的合理尺度关系,将具有宝贵文化延展的社会记忆巧妙地转化为色彩街区形态融入到建筑的设计之中,使街区整体处于有温度的、开放的社会关系结构体中,将城市更新作为文化设计研究的主导有效推进文化行旅,符合西安旅游城市发展的远期规划。

左右滑动查看

《千往丝路 驿递高昌》

林燕好 贾韬 毛钰博 侯房可馨

指导老师:吴晓冬 王晓华

设计说明:

“千往丝路,驿递高昌”的荒漠区服务区设计作品,是基于国内荒漠区高速公路服务区现状问题而提出的服务区完善方案和设想,在“大漠孤烟直,长河落日圆。”的苍茫意境中为旅客提供一片与自然环境相交融的沙漠净土,塞外绿洲。结合传统阿以旺民居的夯土材料和半地下的避暑方案,利用坎儿井的引水措施,构建捕风塔、捕雾塔等系列通风保湿的建筑构件,希望达到对服务区微气候的适当调节,打造舒适宜居而又与粗犷豪迈自然风光相融合的吐鲁番“门户名片”。未来,随着丝绸之路经济带建设和“一带一路”倡议的深入推进,该服务区将成为连接历史与现代、荒漠与文明的重要节点。

左右滑动查看

《延安甘泉红培基地创新设计》

陈浩楠 王孜欣 杨梓悦

指导老师: 周靓 胡月文

设计说明:

在甘泉红培营地的改造过程中,交互空间设计与空间舒适性是重要的一环。交互空间设计旨在提升游客的参与度和体验感,使红色文化的传承更加生动、直观和有趣。以下是对其泉红境营地改造交互空间设计的详细说明。在交互空间设计中,我们将红色文化元素贯穿始终,确保游客在参与过程中能够深刻感受到红色文化的魅力和内涵。通过设计各种互动环节,使游客能够积极参与其中,与红色文化产生深厚的情感联系。我们设计中融入教育元素,让游客在参与过程中不仅能够感受到红色文化的魅力,也够学习到相关的历史知识和精神内涵。

左右滑动查看

《栖谷半山居——艺术疗愈康养空间的功能多维性设计》

周伊琳 曾贝 王玉彤

指导老师: 王晓华 吴晓冬

设计说明:

本设计方案位于安康市宁陕县南部的渔湾村,从上个世纪60年代的废旧水电站,出落成目前精致的生态社区中心,当地拥有具有人文情怀与美学理念的公共休憩空间——书店、咖啡馆、美术馆等集公共文化、旅游服务等复合型功能空间。

经过实地调研探查,我们敏锐察觉到仍有部分功能空间的缺失,因此本设计立足于康养疗愈体验的主题进行,围绕“五感”进行构思,立足当地生态自然资源、朱鹮保育的目的,守护秦岭净土的原则,以此构成本设计的思想框架——以朱鹮鸟、蝴蝶兰为元素提取的仿生建筑,结合陕南传统民居建筑特色,在此基础上融入新设计理念和材料的增加,建筑空间上新旧结合,艺术疗愈与空间结合,引入自然元素。扎根大地,立足乡土文化资源,做陕南的“大地艺术”。

左右滑动查看

《共鸣——梯田农业文化遗产地 元阳阿者科数字化保护与村寨更新》陈新野 林金硕张楠李雨露

指导老师:张豪 屈伸

设计说明:

在科技迅猛发展和社会文化不断更新的今天,我们面临着一个充满哲学意味的问题:如何用动态的视角来审视上一个时代的文明遗产?

我们计划以云南省红河州元阳县的哈尼梯田为研究对象,探讨“古老的人地关系”与“世界的未来发展趋势”之间的对话。我们将从“大地景观空间”“外向型公共空间”“现代景观建筑”等具体项目入手,思考、探索和预测“历史与未来之间的和谐共鸣”。

“设计”外,我们还将讨论“网络传播”“信息时代”“后工业与后农业”等当前热点话题。我们希望在不久的将来,为这个被列入世界遗产名录的地区找到一种开放性的演进策略,使其焕发新的活力。

左右滑动查看

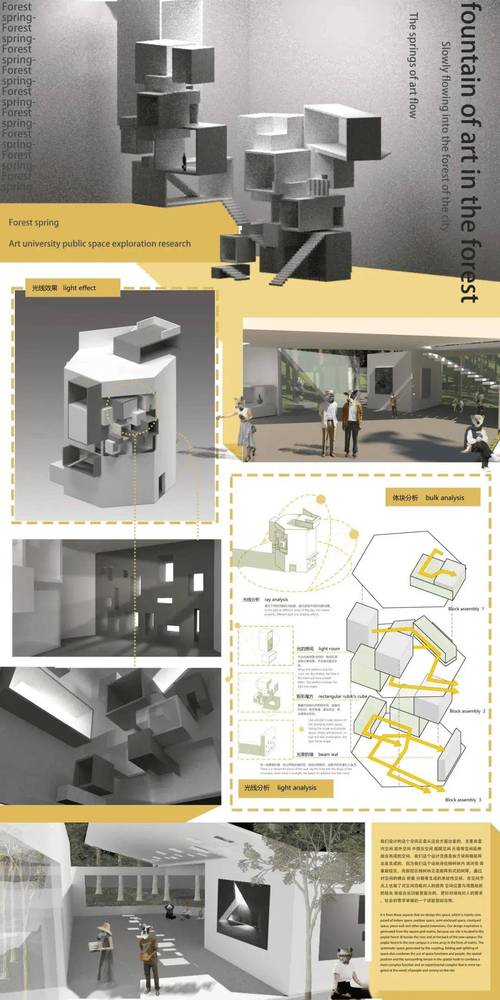

《林泉艺景·憩——城市更新视角下市民与艺术类空间互动探索》

张斯淳 彭瑶 曾彦祺

指导老师:吴晓冬 王晓华

设计说明:

我们的设计主要由室内空间室外空间半围合空间庭院空间 片墙等空间延伸组合而成的空间组成。设计灵感由方块网格矩阵出发生成。场地身处杨树林内滈河旁背靠新校区。而新校区杨树林树阵,在其中通过对空间的耦合 折叠分裂等生成了系统性的空间群。研究空间演变与艺术高校实际需求的融合与发展,研究空间设计如何能做到建筑空间自然环境人群需求研学与经济转化之间互相共生的关系。在做到空间既能满足院校师生设展布展的专业展览需求,来达到作品最佳展览效果的一个基础上,又能满足美教美育下对于非校园使用人群:即社会层面居民艺术家等人群扩大艺术社会影响力增加经济附加值,同时扩大艺术对社会人群的熏陶与艺术社会传播影响。

左右滑动查看

《重塑城市空心新衍界——基于对城市蔓延加剧

逆城市化现象下的规划新模式探索》

张玉楠 毛佳怡 孔广琳 耿晴晴

指导老师:丁向磊 周维娜

设计说明:

中国近30年急剧发展的城市化进程,使得目前很多城市出现了空心化现象,城市中心区域人口减少,而城市边缘区域人口增长迅速,这种现象导致了城市资源的浪费和城市发展的不平衡,重塑城市空心新衍界的规划模式以实现城市的可持续发展,吸引人口回流,平衡中心区域与郊区的功能,减少区域发展不平衡。设计将更加注重均衡发展,优化城市空间布局,实现中心区域与郊区的功能互补。该模式去中心化,确保每个区域自给自足,满足人居住的一切需求,同时保持各区域的独有特色。

左右滑动查看

《虚实共构空间——基于增强现实技术探究未来剧场新模式》

许若凡 谢煦旻 林昕瑶 李卓杰

指导老师:丁向磊 周维娜

设计说明:

本设计以增强现实下的生成式互动建筑空间为研究对象,通过思维推演、文献研究与实证调研等方法,生成增强现实的建筑类型学新路径与语料库,并进行环境设计的伦理探讨。最后以生成建筑意象的整体设计过程为例,提出了一个建筑方案设计过程全生成的优化方法设想。从剧场建筑的戏剧性出发,采用建筑类型学与现象学的方式,探讨使用增强现实技术实现人文公共空间变化的可能性,以一种全新的观察和理解方式,将现实世界和数字世界融合交叠,打造数字时代的生长式交互建筑,弥合现实与虚拟空间之间的差距,寻找增强现实建筑的可行性与最优解。

左右滑动查看

审核:王一娟

翁一萌

制作:胡月文

丁向磊

后期:张宇宁