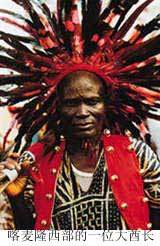

授封酋长后的孔涛。

受访者供图

飞机首次落地尼日利亚联邦共和国时,25岁的孔涛不会想到,九年后他将成为这片西非土地上的一名中国酋长。

隆重授封的4月21日,孔涛一袭白袍,头发裹进厚厚的帽子中,纱巾、刺绣披风都是非洲传统样式。

他被邀请进土皇IDRIS MUSA的“皇宫”,在装点着红丝绒的金色大厅中接过象征地位的彩条权杖和证书。

在尼日利亚,只有为当地经济、社会发展或民众生活改善做出突出贡献的外国人才能被授予酋长头衔。

2010年研究生毕业后孔涛被派驻到非洲,九年里,他负责尼日利亚首都地区阿布贾城铁的建设和运营。

消息传回国内,孔涛的微信瞬间塞满了朋友的祝贺,但大家最好奇的是:酋长到底能娶几个老婆?

除了河南濮阳老家,尼日利亚是孔涛生活时间最长的地方,他把这里视为第二故乡。

除了工作进度,这里的生活总是显得慢一些:太阳升起的时间比北京晚了7小时;传输120MB照片回国的网速可能会低于10kb/s;合作伙伴电话里的“二十分钟就到”几乎等同于“两小时才能到”。

以至于关注袭来时,这个连微博账号都没有的小伙搞得措手不及。

他成名后的第一个疑惑是,什么叫热搜?

两国文化背景相融也总是夹杂矛盾和乐趣。

当孔涛第一次在尼日利亚种韭菜时,非洲同事跑来围观——比起“中国人都像李小龙一样会功夫”的印象,他们更惊讶,“你们......还吃草?”

以下是孔涛的口述。

被封酋长

去年九月中非合作论坛结束后,我正好和土皇聊天,说起非洲的国家领导人都去中国了,当时尼日利亚总统穆罕默杜·布哈里也去了。

没想到土皇突然说,“要不然给你个封号吧”,我还以为开玩笑呢。

在尼日利亚,只有为当地经济、社会发展或民众生活改善做出突出贡献的外国人才能被授予酋长头衔。

孔涛和土皇合影。

受访者供图

尼日利亚的土皇和酋长都是世袭制,是一种行政管理机构,通常由当地受尊重的人担任。

传统意义上,土皇就是他所统治地区的“皇帝”。

我们负责的项目刚好都在土皇IDRIS MUSA的管理区域。

我所在的中铁建中土尼日利亚有限公司是国企,我担任运营事业部总经理。

向单位报告请示后,单位觉得这是对我们在尼日利亚工作和社区关系的认可。

我便写信答复对方的酋长委员会,接受封号。

但按照规矩,必须在仪式举行后才算得上正式的酋长。

我毕竟是外国人,不直接参与他们的行政事务管理,只是荣耀待遇一样。

授封仪式举行是在4月21日,下午四点开始,时间一小时左右。

当地流程繁琐,我们搞了个简易版,因为好多礼节我们不太懂,怕弄错了无意中不尊重别人。

孔涛在酋长授封仪式上。

受访者供图

仪式是在土皇的“皇宫”举行的,其实就是酋长委员会开会的地方。

参与仪式的都是当地酋长委员会的成员和礼仪官。

那天正好是星期天,我们中方同事去了30来个人,屋里屋外加起来近百人。

仪式没有当地女性出席,但我们有中方的女同事去到现场。

女同事们对我的衣服帽子很好奇,想摸摸看,但当地人不让碰。

根据尼日利亚的习俗,授封之前的这一套东西不能被女人碰。

普通村民未经允许不能随意进来,即便被允准也要脱鞋,但土皇本人可以穿鞋进入。

土皇一进门,先坐到自己座位上,周围人会用两只手把衣袍撑开,把土皇围起来——这是迎接土皇的一种方式。

我身上的整套衣服都是对方准备的。

外面那件披风还是特意从距离阿布贾几百公里远的卡诺地区专程带来的。

土皇亲自帮我套袍子,再戴帽子、披上披风,最后授证书和权杖。

我的封号是“WAKILIN AYYUKA”,意思是“工程领袖”。

从部落首领的穿着可以看出地位高低。

帽子是用布缠的,缠完之后拽出来一点。

土皇帽子上有两个像兔耳朵一样拽出来的形状,我的只有一条,还有些级别更低的酋长就是圆顶。

孔涛在授封酋长后和其他酋长的合影。

受访者供图

授封合影留念后,土皇派了两个当地人护送我回单位的营地,一整套仪式才算结束。

对我个人而言,被封为酋长就是一种荣誉,现在我去当地的政府机关开会办事,因为有这个身份能拉近和对方的亲切感。

授封之后,当地人会觉得我更是“自己人”。

有一次,我去见阿布贾首都地区部的部长,对方就不会喊我的名字,而是直接称呼我的封号。

当地最大的三个部落族群是豪萨族、约鲁巴族和伊博族。

酋长授封也是按照地域划分。

我并不是第一个在尼日利亚被封为酋长的中国人。

光是我们单位,我是第四个酋长。

据我所知,这些年尼日利亚被封为酋长的中国人不超过10个。

初来乍到

2010年底,我所在的公司需要派驻一批员工到尼日利亚。

那时我刚从北京交通大学研究生毕业几个月,对没接触过的新鲜事物很好奇,再加上自己适应能力比较强,就来了。

在此之前,我只从地理课上听过这个国家的名字,和大多数人一样,我印象中的非洲就是大草原,有狮子、斑马和大象。

后来看球赛,知道尼日利亚球员足球踢得好,被誉为“非洲雄鹰” 。

中尼两国飞行距离相差1万多公里,没有直飞航班。

通常,我们先坐11个小时的埃航,从北京飞到埃塞俄比亚,然后转机再飞5小时到尼日利亚首都阿布贾。

刚来的时候,以为这边东西会很便宜,其实物价比国内高很多,商品大多靠进口。

饭馆里面一盘普通蛋炒饭的价格得要五六十元人民币。

这里蔬菜比肉贵,当地特产是木薯和亚木,是尼日利亚人的主要食物来源,一种类似山药和土豆的混合物做成的面团子。

因为邻近大西洋,盛产海虾和螃蟹,而且价格便宜,我和同事一次可以吃一盆。

当地人不怎么感兴趣,他们觉得虾和昆虫一样,螃蟹肚子上的形状看起来像鬼脸,“里面住着魔鬼”。

在西部非洲,尼日利亚是经济最发达的国家,西共体的总部就在这里,算是“西非老大。

”这边有很多现代化的东西,商场看起来跟国内没什么太大区别。

中国商品在这里随处可见,涵盖电子产品、衣服等等。

我每次回国都会带一些装饰性的首饰,耳钉、项链之类的送给当地朋友,他们很喜欢。

李小龙、成龙、李连杰是尼日利亚人最熟悉的中国明星,他们感觉中国人都会功夫。

但这里并不适合旅游,因此很少会碰到中国游客。

首先的确会有恐怖分子,比如东北部的极端组织“博科圣地”。

我们一般不去那些危险的地方,平常去到营地外工作也会有当地军方的大兵同行。

最常见的还是疾病威胁,比如疟疾,俗称“打摆子”。

在非洲疟疾很普遍,通过蚊子叮咬传播或输入带疟原虫者的血液而感染,还没有疫苗可以预防。

身边同事感染发病起来很难受,有的人会上吐下泻,一个同事曾经一个礼拜瘦掉20多斤。

我身体抵抗力不错,应该是我们单位目前为止唯一一个没有“打过摆子”的人。

彼此适应

我之前是阿布贾城铁的项目经理,现在主要负责铁路运营。

国内的铁路是由铁路单位修好之后,由各个铁路局去运营。

这边不一样,讲究建营一体化,我们海外员工大约几百人,每个人负责的工作范围广,都是综合型业务,不像国内每个岗位分得细。

通常,我早上六点多起床,晚上11点之后睡觉。

在办公室的时间比较少,都在项目上。

孔涛和修建的窄轨铁路的合影。

受访者供图

对当地人来说,中国人在这里修铁路能提供的最实际的利益是,增加大量稳定的就业岗位。

我们一个大项目每年高峰期雇佣当地员工的数量是4000-5000人,一个项目要干好多年,几个大项目加起来提供的直接岗位上万。

除此之外,还会在铁路沿线延伸出很多间接产业,比如开小店的商贩。

随着铁路的开通,周围村庄聚集了人气,还带涨了地价。

尼日利亚籍的雇员中,男性居多,从事体力活,售票员、乘务员或是工厂里要求细心的岗位则由女性雇员担任。

他们的薪水会比当地平均水平高一些,也是按月结算。

但两个国家不认识的人共同做一件事,最开始肯定有摩擦。

拿加班来说,当地人不能接受,即使支付对方加班工资也不行。

他们的观点是,周一到周五才是工作日,周六日要休息。

但我们铁路工期紧张,有时候还会三班倒安排夜班。

但他们认为晚上是我个人的睡觉时间,不能去工作。

最开始沟通不太顺畅,要逐渐互相适应了解。

我也学了点阿布贾地区的豪萨语,最基本的日常用语。

当地人办事很认人,如果认可你,那什么事都好办一些。

我的前辈们也会提前把当地的一些风俗习惯告诉我,比如他们对时间的描述方式。

当地人如果在电话里说“我20分钟会到”,其实可能需要2个小时;如果对方说“一两个小时才到”,那你基本不用再等了。

年头长了,我们中国人的习惯也会影响他们。

比如他们一开始喝茶要放牛奶放糖,后来看我们在办公室泡茶的方式,也会尝试。

一夫多妻在尼日利亚是合法的,有人娶四个老婆,也有人只娶一个。

但丈夫必须平等对待所有老婆,买东西也得买好几份。

因此,中国青年在非洲很受欢迎,很抢手。

当地女人知道中国男人顾家,又没脾气能做饭还会赚钱——而且中国男人只能娶一个老婆。

中非文化氛围不一样,当地人善于表达,中国人比较腼腆保守。

我也遇到过主动表达的女性,但哈哈一笑走掉就可以啦。

我的中国同事里面有人娶了当地的女性,但很少。

第二故乡

我2014年结婚后,妻子女儿留在北京,孩子已经四岁了,我平常基本上半年回国一次。

我的家人父母都没来过非洲,平常主要靠打电话和微信视频联络。

特别是和女儿聚少离多,有时候回去一次就会多给女儿买礼物弥补下心里的亏欠。

我被封为酋长后,依然住在公司营地,吃食堂饭,生活上没有大的变化。

事情传到网上之后,我手机上突然收到很多朋友的截屏和祝贺信息,说我上热搜了。

我没有微博账号,也不看微博,我还问别人什么是热搜?家人一开始没觉得怎么样,后来听到街坊邻居都开始讨论了,就感觉莫名其妙火了。

大家对酋长有一种神秘感,最关心的问题是酋长能娶几个媳妇?肯定是一个呀。

还有好多人问我是不是换国籍了。

我在河南濮阳呆到18岁就出去上大学,尼日利亚的生活时间是仅次于我老家的地方。

在这边的生活是一种不一样的人生体验,看到自己建设的项目在非洲通车很有成就感。

人生没有几个十年,到明年我在尼日利亚就呆满十年了,最青春的十年都留在这儿,尼日利亚是我的第二故乡。

我在尼日利亚的派驻还会继续,短期之内走不了,出国工作有海外津贴。

我们内部开玩笑说,如果把尼日利亚全国的铁路修完,我们可以干到退休。

这里能满足我对事业的追求,有很多成长发展的机遇,也没有大家想象中的枯燥无味。

我们有自己的篮球场、足球场、KTV房,国内像昆明、西藏、上海歌舞团都来演出慰问过。

使馆、商会会组织中非篮球赛,还搞过中国庙会、厨艺大赛,也经常跟当地人有联谊活动。

活动还是很丰富的,主要是离家有点远。

但我现在打心底觉得,这也是一个有诗和远方的地方。

一个人如果自己比较沉闷,到哪儿都是沉闷的,要善于发现生活中的美。

新京报 杜雯雯

编辑 陈晓舒 校对 王心