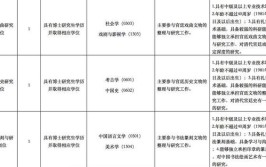

在电视纪录片中,视觉语言和听觉语言是不可缺少的两个基本要素。听觉语言主要表现为解说,在这部纪录片中还包括人物的语言。纪录片解说是声音的艺术,是诉诸听觉的艺术,在为画面及内容服务的前提下,解说语言自身也应具有丰富的美感,这对于提高有声语言的感染力和表现力,具有十分重要的作用。《我在故宫修文物》这部纪录片打动我的第一点便是他的解说语言,除了“故宫”,都是单音节词,相当口语化,这就是本片的气质,在地的,朴实的,却又大气自然的气质,平淡的语言。纪录片开头是以文物修复师在进行修复工作的对话和解说引入的,人物的对话略显家常,而且解说也是用平缓的语调引入,让受众进入纪录片营造的氛围。在其后的记录中也是如此,解说并不突兀,反而以平淡的语音更加映衬了这部纪录片的主题,充满着浓浓的人情味。

一句道出真相

这部纪录片感染我的第二点便是人物的塑造。一部纪录片或者是影片往往首先引起人们共鸣的便是人,这个人物的好坏,这个人物的特色,这个人物的性格。这里面有两个人我很喜欢,一个是钟表组的王津师傅。《我在故宫修文物》中有一幕,王津师傅讲到修表的耐心,微微一笑,“干这一行就要坐得住,做我们这一行,必须安静,再宁静。”在师傅看来,修复钟表是一件修身养性的活,必须要耐得住寂寞,而他吸引我的也正是这份淡定和坦然。影片中他随口说道“我去寿康宫一趟”,就像去邻居家串门一样,淡定的气质让我钦佩。另一个则是木器组的屈峰师傅,他说的话都很有哲理性,“中国古代人讲究格物,就是以自身来观物,又以物来观自己。所以我跟你说,古代故宫的这些东西是有生命的。”而有多少人能够做到格物致知呢?

王津师傅在修复文物

人们都不会否认,真实性是纪录片的生命。因此,一部纪录片是否具有强大的感染力,在于纪录片是否能够通过客观事物的深层记录,表达出体现事物本质的真实。有良知的纪录片编创者,所努力追求的正是最大化地接近事物本质的真实。《我在故宫修文物》是为了配合故宫博物院 90 周年院庆拍摄的,故宫出场地,也提供被拍摄者和题材。它讲述的是一群文物修复师的故事,不过导演没有把语境设定在“文物专家”这种严肃的调调上,而是把镜头放在了文物修复师的日常生活中,不仅仅是文物修复工作,在文物修复工作中夹杂了类似于修复师们逗猫、打杏子、抽烟、骑着电动车跑来跑去的场景,甚至还有修木器的修复师回中央美院参加同学聚会的段落。文中我印象最深刻一幕是陶瓷组的纪东歌在故宫里骑自行车,因为她上班需要去另一个地方,片子的旁白说:“以前在皇宫里能像她这么骑自行车的,估计只有溥仪。”这就拉近了文物修复师与观众的距离,原来他们像我们一样充满了喜与乐,由此让这部纪录片更加真实饱满,纪录片中的每一个人物更加有血有肉。

纪东歌与自行车

在《我在故宫修文物》这部纪录片中,我能够感受到纪录片更侧重于讲述人,告诉我们这是一份怎样的工作,他们是一群怎样的人,这神秘的深宫有着怎样一种生活。只看片名,应该不会能想到是这样一种平实的风格。我很喜欢这种侧重,浓浓的人情味。这本身就是一份需要太多真挚感情才能从事一生的职业。文物是有温度的生命,他们理应需要更多人的执着与热忱。作为一部纪录片,却不刻板说教,而充满了一股人情味。

故宫的宝物这些钟表都是老祖宗传下来的宝贝,是绝世的古物。代表我国几千年的科技水平。我希望这些国宝级的工匠们的技术一定要一代一代传承下去。让中华文化永远使世界向往和景仰,让故宫的宝物永远使外国人钦佩保持持久的神秘魅力。