孔子。孔子在《孝治张第八》提出以孝道治理国家,后世不少学者、政治家也赞同。《孝经》是中国古代一本关于伦理的儒家著作,全书共分18章,属于儒家十三经之一,相传是孔子及其弟子所作。

孔子说:“昔者明王之以孝治天下也,不敢遗小国之臣,而况于公、侯、伯、子、男乎,故得万国之欢心,以事其先王。”孔子引用古时候圣明的君王就是以孝道治理天下的。他们连极卑微的小国以及臣属也不遗弃,让下面那些公、侯、伯、子、男五等诸侯看在眼内,感恩戴德,所以各诸侯国臣民都表达欢心,大家一起奉祀圣明的君王。

孔子接着提到:“治国者不敢侮于鳏寡,而况于士民乎,故得百姓之欢心,以事其先君。”孔子指出,诸侯国治理自己境内臣民,即便是对失去妻子的男人和丧夫守寡的女人也不敢欺侮,属下的百姓看在眼内,也会感恩戴德,知道统治者也会这样对他们,于是他们就会帮助诸侯祭祀祖先。

孔子接着又说:“治家者不敢失于臣妾,而况于妻子乎,故得人之欢心,以事其亲。夫然,故生则亲安之,祭则鬼享之。”这句话的意思就是,治理自己卿邑的卿大夫,即便对于臣仆婢妾也不失礼,更何况对其妻子、儿女了,所以会得到众人的欢心;他们乐意奉事其父母亲。只有这样,才会让父母双亲在世时安乐、祥和地生活,死后成为鬼神享受到后代的祭祖。

东汉汉和帝刘肇。东汉汉和帝永元十二年(100年),天下大旱,人民生活困苦,流离失所,为此,汉和帝下令臣子“廷议”政令得失。汉议郎学者杨孚在廷议时直抒己见,他认为治国治吏,当以孝为先,要求汉和帝奖励有孝行的臣民,救济孤寡贫老者。

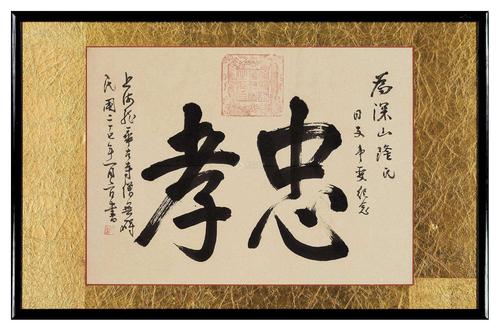

“孝”作为一个伦理观念正式提出是在西周。在西周,孝的含义有:

1、尊祖敬宗。施孝(尽孝)的方式主要是祭祀,在宗庙通过奉献供品祭祀祖先,尽孝的对象是死去的人,这带一定的宗教形式。

2、传宗接代。在周朝的人们看来,祖先是我辈的生命之所生,因此,崇拜祖先就是把祖先的生命延续下去,生生不息。总之,西周时期的孝是一种封建宗教伦理。